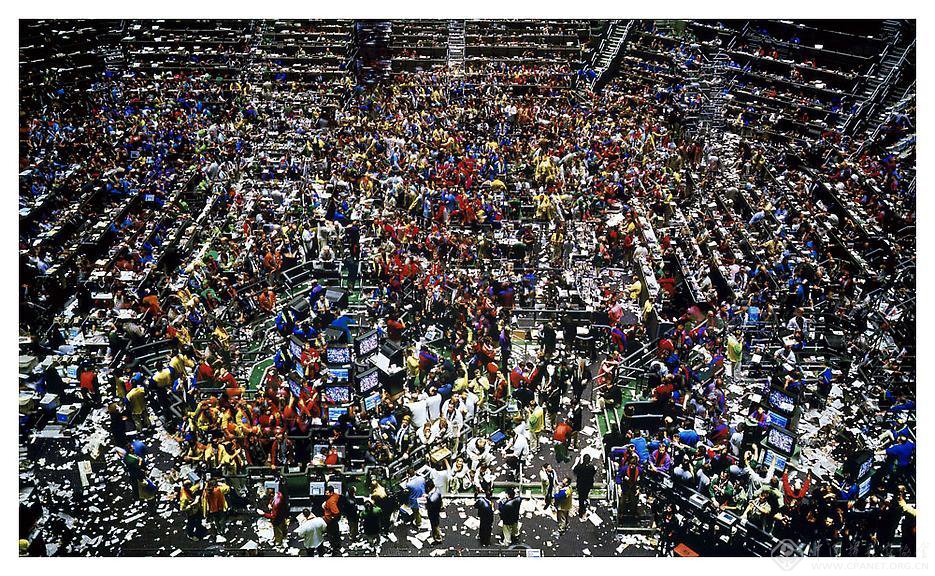

Andreas Gursky作品

關(guān)心當(dāng)代紀(jì)實攝影的朋友會發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在很多作品的體量都很大。例如德國“杜塞爾多夫”學(xué)派的代表人物安德列斯·古斯基(Andreas Gursky)展覽的作品,幾乎沒有小于2米的。那幅2011年11月8日在紐約“佳士得”拍出4338500美元、號稱“史上最貴的照片”,長度就達(dá)到了3.46米。

“大”,儼然已經(jīng)成為當(dāng)前紀(jì)實攝影作品最明顯的外在特征。那么,為什么紀(jì)實攝影會邁進(jìn)這樣一個“大”時代呢?

先簡單界定一下我們這里談?wù)摰募o(jì)實攝影。

紀(jì)實攝影,英文“Documentary Photography”,直譯可以是“記錄攝影”;而“documentary”的拉丁文詞源是“docere”,有“教導(dǎo)”之意。綜觀歷史上紀(jì)實攝影家的工作,目的一般有兩個:一是“記錄”——用照相機(jī)將事實轉(zhuǎn)化成形象的影像,為歷史留影,從而引導(dǎo)觀者從影像信息中認(rèn)知社會的某些層面;二是“評價”——即所謂的“對世界加以詮釋的欲望”,通過影像來表達(dá)攝影家的觀點,甚至于希望以自己的影像來促成某種程度的社會變革。

從寬泛的意義上說。紀(jì)實攝影可以是用于報紙和雜志的新聞攝影、報道攝影,也可以是用于檔案館的文獻(xiàn)檔案式的攝影,但是從狹義的紀(jì)實攝影范疇來看,它早已是當(dāng)代(攝影)藝術(shù)領(lǐng)域中活躍的一支。紀(jì)實成為一種方法,成為一種態(tài)度。紀(jì)實攝影家藉由照相機(jī),實現(xiàn)對世界、對人生的思考和詮釋,作品的傳播主要藉由攝影畫冊和展覽來實現(xiàn)。我們這里討論的紀(jì)實攝影,正是這種狹義的、當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域的紀(jì)實攝影。

當(dāng)代紀(jì)實攝影作品之“大”,有兩個方面的含義:第一是指最后的成品多為動輒幾米的“大尺寸”作品;第二是指拍攝時多用“大畫幅”照相機(jī)。

當(dāng)代紀(jì)實攝影展覽常常表現(xiàn)為“大型”作品,原因何在?

第二次世界大戰(zhàn)之后,美國憑借強(qiáng)大的政治、經(jīng)濟(jì)實力取代歐洲建立了影響全球的藝術(shù)和文化中心地位,而攝影在進(jìn)入藝術(shù)領(lǐng)域的大量資本的澆灌下,逐漸在美國的藝術(shù)體系中獲得了強(qiáng)大的藝術(shù)地位。

“二戰(zhàn)”之前,公認(rèn)的“世界藝術(shù)之都”在巴黎,世界藝術(shù)品交易的中心也在歐洲。20世紀(jì)初,愛德華·斯泰肯(EdwardSteichen)、沃克·埃文斯(Walker Evans)等不少美國攝影家,紛紛赴巴黎“學(xué)藝”;當(dāng)時美國名流也以擁有一、兩件歐洲藝術(shù)家的作品為榮。“二戰(zhàn)”爆發(fā)后,原本集聚在巴黎的各國藝術(shù)家,包括一些猶太裔、東歐裔的藝術(shù)家紛紛逃亡到大西洋彼岸,在美國落地生根。作為“二戰(zhàn)”最大的戰(zhàn)勝國和受益國,美國在戰(zhàn)后集聚了巨額財富,雄厚的資金持續(xù)支持著藝術(shù)家的創(chuàng)作、藝術(shù)品的收藏和藝術(shù)的教育;同時戰(zhàn)爭期間來美的大批藝術(shù)家以美國為基地,影響力輻射至世界各地。就這樣,美國逐漸確立了世界藝術(shù)體系的中心地位,紐約也隨著這一過程取代巴黎,成為名副其實的國際性“藝術(shù)之都”。

由于這一中心地位,美國建立了世界上最為龐大和強(qiáng)勢的藝術(shù)體系,以紐約現(xiàn)代藝術(shù)館(MoMA)、蓋蒂藝術(shù)中心等為代表的一批藝術(shù)機(jī)構(gòu),建立了較為完整的攝影的收藏和學(xué)術(shù)評價體系。特別是20世紀(jì)70年代開始,在收購了大量歐洲藝術(shù)品之后,美國的藝術(shù)資本開始將目光轉(zhuǎn)移到攝影領(lǐng)域,藝術(shù)博物館、藝術(shù)基金會和財團(tuán)基金會等大量收藏攝影作品,攝影藝術(shù)市場持續(xù)升溫。在此期間,美國一批早期本土攝影家和二戰(zhàn)期間落戶美國的歐洲攝影家們真正確立了其在藝術(shù)史上的大師地位,他們的代表作品通過畫廊交易、藝術(shù)館收藏、大型拍賣活動等,價格持續(xù)攀升。攝影作為藝術(shù)——攝影家作為藝術(shù)家、照片作為藝術(shù)品,這一過程最終在金錢的幫助下得以完成。

從此,攝影作品登堂入室,進(jìn)入高大上的藝術(shù)殿堂。由于傳統(tǒng)的藝術(shù)館、博物館、畫廊長期與體量巨大的繪畫、雕塑等打交道,自然而然地影響到前來展出的攝影作品的最終展示方式,特別是對大型作品的青睞上。攝影隨之適應(yīng)了這一口味,一批經(jīng)過正統(tǒng)藝術(shù)院校教育的攝影家很快適應(yīng)了藝術(shù)場所這一“習(xí)慣”,形成了大制作、大展覽的格局。比如加拿大攝影家杰夫·沃爾(Jeff Wall),攝制了大量大尺寸的用燈箱展示的彩色作品,像攝影作品拍賣價格“史上第三高”的370萬美元的《死亡士兵的交談》,作品尺寸即為2.29米×4米。

相應(yīng)地,這些在傳統(tǒng)藝術(shù)場所展出的攝影作品在影像質(zhì)量上——清晰度、色彩、層次等——標(biāo)準(zhǔn)很高,這樣就要求攝影作品往往需要使用大畫幅照相機(jī)拍攝,以及后期制作的極高水準(zhǔn),來保證最后展覽作品的質(zhì)量出類拔萃。

按照攝影的放大經(jīng)驗法則,一張底片在放大4倍的情況下,影像質(zhì)量與原底相比幾乎不會下降,保持一流的水準(zhǔn);超過4倍的放大倍率,肉眼開始察覺到影像的劣化;超過10倍繼續(xù)放大,影像質(zhì)量的劣化逐漸明顯,直至過度放大后出現(xiàn)無法接受的粗糙顆粒、骯臟的色彩和模糊的線條。

由此,我們可以得出放大的兩個關(guān)鍵尺寸——4倍時的“無損尺寸”、10倍時的“臨界尺寸”。一般來說,要保證影像“無損”的最高質(zhì)量,放大4倍為宜;要滿足高質(zhì)量展覽的要求,放大倍率最好不超過10倍。

具體來說,一張135底片的“無損尺寸”為6英寸(放大4倍),15英寸為“臨界尺寸”(放大10倍)。而6×6cm畫幅的120底片(實際畫幅尺寸一般為55×55mm),要保證最高成像質(zhì)量,可以放大到9英寸;10倍則是22英寸左右。4x5英寸底片的“無損尺寸”為16×20英寸,10倍的“臨界尺寸”大約是50英寸,即照片的長邊達(dá)到1.25米。8×10英寸的底片,可以無憂無慮地放到32×40英寸,也就是長邊1米;10倍放大時可以達(dá)到80×100英寸,即照片長邊可以達(dá)到2.5米??偠灾?,要滿足高質(zhì)量攝影展覽的要求,135底片可以放大到15英寸,120底片(6×6cm)可以放大到22英寸,4x5英寸底片可以放到50英寸(1.25米),8×10英寸底片則可以放大到100英寸(2.5米)。

如今,由于攝影鏡頭的進(jìn)步、照相機(jī)精度的提高,特別是數(shù)碼后期調(diào)整、輸出技術(shù)的發(fā)展,以上這些數(shù)字已經(jīng)顯得有些“保守”。從實踐中看,4×5英寸底片可以制作2米左右的高質(zhì)量展覽照片;8×10英寸可以做到5-6米。

正因為有以上所說的技術(shù)“極限”,許多當(dāng)代紀(jì)實攝影家都選擇了4×5、8×10英寸的大型照相機(jī)作為自己的創(chuàng)作工具。這便是當(dāng)代紀(jì)實攝影表現(xiàn)為“大”的第二個方面。

說到大畫幅照相機(jī),一般大家都會想到大底片帶來的高清晰度、極其細(xì)膩豐富的色彩和層次;大畫幅照相機(jī)還可以更有效地控制透視和景深。但是,對于使用大畫幅照相機(jī)的紀(jì)實攝影師來說,心甘情愿舍棄中小畫幅照相機(jī)的機(jī)動性和便利性,除去上面這些“技術(shù)快感”之外,肯定有更重要的原因。

在經(jīng)歷了長達(dá)30年以亨利·卡蒂埃一布勒松“決定性瞬間”為代表的抓拍美學(xué)的統(tǒng)治之后,從20世紀(jì)60年代后期開始,歐美許多攝影家棄機(jī)動靈活的135照相機(jī)和“抓拍”、“快照”風(fēng)格而去,轉(zhuǎn)而使用古老笨重、操作緩慢繁瑣的大畫幅照相機(jī)。典型的如手持徠卡的紐約街頭攝影大家喬·梅耶羅維茲(Joel Meyerowitz)、因135'陜照《美國表面》(AmericarSurface)而聲名鵲起的斯蒂文·肖(Stephen Shore)……

對“被攝體一照相機(jī)一攝影者”三者關(guān)系的重新審視,藉由大畫幅照相機(jī)這一攝影過程引致的“儀式感”,吸引著這些原來135陣營中的攝影家義無反顧地投入大畫幅照相機(jī)的懷抱。例如使用大畫幅照相機(jī)拍攝人物,不可能像中小畫幅照相機(jī)那樣,依靠大量抓拍然后選優(yōu),不可能“背著被攝者”偷拍;攝影師必須與被攝者進(jìn)行溝通,說明自己的拍攝意圖,最后被攝者與攝影師共同完成以大畫幅照相機(jī)為媒介的“隆重”的拍攝儀式。從前的抓拍美學(xué)實際上是攝影家一個人在“拍照”(taking picture),而如今已經(jīng)演變?yōu)閿z影家、被攝者一起在“制照”(makingpicture),這種方式恰恰暗合了當(dāng)代藝術(shù)的基本特征。

正是大畫幅照相機(jī)造就的大作品,形成了當(dāng)代紀(jì)實攝影的絢麗外衣,將攝影家的思想內(nèi)核表現(xiàn)得淋漓盡致。

首頁

首頁 來源:中國攝影家

來源:中國攝影家 責(zé)編:趙剛

責(zé)編:趙剛 2015-01-06

2015-01-06

京公網(wǎng)安備11010102000847號

京公網(wǎng)安備11010102000847號 掃碼關(guān)注微信公眾號

掃碼關(guān)注微信公眾號 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團(tuán)體會員微信公眾號集成平臺

各團(tuán)體會員微信公眾號集成平臺