作為藝術(shù)的媒介,與作為媒介的藝術(shù)

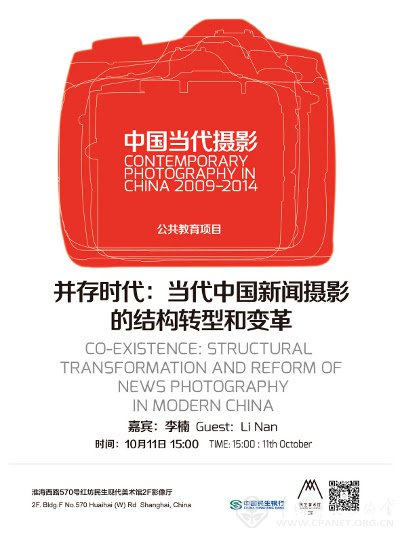

10月,應(yīng)上海民生美術(shù)館邀請(qǐng)做了一場(chǎng)《并存時(shí)代:中國(guó)新聞攝影的轉(zhuǎn)型與變革》的講座。回來(lái),網(wǎng)上爆紅了一位“野生街頭攝影大師”抄表工劉濤,人們迅速地將他與剛出爐的中國(guó)新聞獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)掌隽藢?duì)照,引發(fā)無(wú)數(shù)吐槽,官方體系與民間力量之間,似乎前者又一次成為了敗筆和笑話。

在這一連串的事件中,我覺(jué)得有意思的是:民生美術(shù)館的講座系其重頭戲“中國(guó)當(dāng)代攝影2009-2014”展的命題作文,開(kāi)始擬的題目是《革命時(shí)代:中國(guó)新聞攝影的轉(zhuǎn)型與變革》,嚇我一跳,趕緊請(qǐng)對(duì)方將“革命”二字去掉—一則現(xiàn)實(shí)并未革命,二則也不致革命。但發(fā)現(xiàn)一家很當(dāng)代的美術(shù)館,以如是視角看中國(guó)新聞攝影,倒是十分有趣—這其中顯然有一種想當(dāng)然的預(yù)期,和理想化的解讀。因此,抄表工劉濤受到人民群眾的熱烈追捧就毫不意外了,除了照片的吸引力,其實(shí)人民總是期待著看到和自己一樣的普通人蓋過(guò)權(quán)威。不過(guò),令人玩味的是,劉濤正是因?yàn)槭艿搅藱?quán)威媒體的肯定、傳播才得以為人知曉,拿他和政府授予的“新聞最高獎(jiǎng)”相比較,看似頗能說(shuō)明問(wèn)題,其實(shí)二者并無(wú)實(shí)質(zhì)上的可比性—如同宣傳和報(bào)道沒(méi)有可比性一樣。

這些“有意思”看似毫不搭界,一片紛紜之中,卻有草灰蛇線暗伏于后:媒介,已經(jīng)成為藝術(shù)極其重要的影響力;或者說(shuō),藝術(shù)從藝術(shù)史中的藝術(shù),已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槊浇槭分械乃囆g(shù)。媒介,從僅僅作為藝術(shù)的素材和傳播者,成為藝術(shù)的同行者—媒介可以成為藝術(shù),藝術(shù)也可以成為媒介。

這是一個(gè)令人驚詫的結(jié)論嗎?

如果說(shuō)網(wǎng)絡(luò)徹底打破了信息的單向流動(dòng)壁壘,使之成為N向度的交互轉(zhuǎn)換,那么,移動(dòng)終端則在此基礎(chǔ)之上,使每一個(gè)人都變成了一個(gè)媒介—這是一場(chǎng)真正的革命:麥克盧漢的名言“媒介即信息”,可以更改為“媒介即生存”—“媒介化生存”就是當(dāng)下活生生的現(xiàn)實(shí):媒介不再是個(gè)人的身外之物,它與人合為一體;媒介也不再僅僅是信息的載體,它成為社交方式、生活狀態(tài)乃至于劃分人群的標(biāo)志之一;我們認(rèn)識(shí)、了解一個(gè)人,往往是從他的各種“自媒介”上開(kāi)始的,而我們對(duì)其的印象與感受,也正是以他的“媒介形象”作為基礎(chǔ)和摹本。

舉個(gè)生活中顯而易見(jiàn)的例子。比如我們經(jīng)常會(huì)參加飯局,一番寒喧之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)一撥人正兒八經(jīng)地交換名片,另一撥人則掏出手機(jī)互相掃描。之后,這兩撥人就很自然地分開(kāi)了。甚至你會(huì)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),用蘋(píng)果手機(jī)的和用三星手機(jī)的,成為更加細(xì)分的小團(tuán)體。每一個(gè)電子商務(wù)的界面上,都會(huì)分別顯示蘋(píng)果系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)的不同下載通道,當(dāng)人們進(jìn)入不同的通道時(shí),就如同進(jìn)入了不同的社會(huì)群體。媒介方式,成為個(gè)人的一枚標(biāo)簽,在某些時(shí)候,這枚標(biāo)簽甚至標(biāo)識(shí)著身份、地位和尊嚴(yán)。當(dāng)蘋(píng)果公司宣布中國(guó)大陸地區(qū)將較遲發(fā)送iPhone 6時(shí),無(wú)數(shù)“果粉”與“非果粉”立刻將其解讀為與民族尊嚴(yán)、國(guó)家利益有關(guān)的政治行為。

這是一個(gè)沒(méi)有人可以逃脫媒介的時(shí)代。媒介是一種需要,一種生存方式。我們通過(guò)媒介來(lái)認(rèn)識(shí)世界,確定自身,我們通過(guò)媒介的眼睛來(lái)觀看發(fā)生的一切,由媒介的解說(shuō)來(lái)結(jié)論所有的問(wèn)題。當(dāng)媒介沉默時(shí),我們會(huì)下意識(shí)地等待它發(fā)聲;在沒(méi)有媒介的地方,我們就像失去了這個(gè)世界。媒介與個(gè)體的高度融合,使個(gè)體不再相信自己具備不通過(guò)任何媒介就能與世界發(fā)生關(guān)系并對(duì)其了如指掌的能力。

另一個(gè)方面,媒介的特質(zhì)便是復(fù)制—傳播,在某種程度上,就是一種高技術(shù)含量的復(fù)制。在不斷的復(fù)制與不斷的傳播中,復(fù)制與傳播對(duì)象的意義在改變;而這一結(jié)果,正是媒介早有預(yù)謀、意料之中的。因此,媒介成為了歷史的主角,當(dāng)代的技術(shù)革新與商業(yè)消費(fèi)成為其有力的助推。與之相匹配的大眾文化,也就不再僅僅是藝術(shù)的材料與主題,它漸漸替代了以文本傳承為基礎(chǔ)的文史哲文化,即我們經(jīng)典、傳統(tǒng)的歷史文化。大眾文化受到了前所未有的關(guān)注與研究。藝術(shù)的問(wèn)題也就隨之而來(lái):藝術(shù)如何對(duì)待大眾文化?或者更尖銳地說(shuō),藝術(shù)必須面對(duì)這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí):洶涌澎湃的大眾文化是否還為高高在上的藝術(shù)留下了一塊容身之處?

藝術(shù),已經(jīng)不再能夠以過(guò)往的經(jīng)典藝術(shù)史的方式續(xù)寫(xiě)下去了。

有趣的是,日常生活與大眾文化的圖像曾經(jīng)是現(xiàn)代藝術(shù)的主線,它們?cè)谒囆g(shù)史上是這樣被闡釋的:這些作品模仿了藝術(shù),卻不是藝術(shù);它們改寫(xiě)了藝術(shù)。但今天的情形是:藝術(shù)反過(guò)來(lái)在模仿它們,以證明這才是合于時(shí)宜的藝術(shù)。

因而,那些仍然以文化意義為訴求的藝術(shù)通常有兩條路走:其一,與由媒介構(gòu)成的景觀化的世界保持距離,回到自身的歷史和神話之中;其二,將大眾文化的符號(hào)作為創(chuàng)作轉(zhuǎn)型的對(duì)象。然而,即便如此,藝術(shù)作品也不復(fù)往昔的定義—藝術(shù)作品是個(gè)人的創(chuàng)造。因?yàn)樵诖蟊娢幕c媒介的重圍中,人們不再相信權(quán)威,甚至不愿意接受權(quán)威,人們喜歡成型再現(xiàn)的模式和復(fù)制—稍稍觀察一下網(wǎng)絡(luò)上的語(yǔ)言表達(dá),你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是最喜歡使用標(biāo)簽指代并批量發(fā)布的地方;而在網(wǎng)絡(luò)上迅速走紅的,也往往是容易被其他人模仿和復(fù)制。所謂“病毒式的傳播”,便是借喻了病毒驚人的復(fù)制能力。而藝術(shù),如果它是那么強(qiáng)調(diào)個(gè)人風(fēng)格和獨(dú)創(chuàng)性的東西的話,顯然與此相當(dāng)矛盾。因此,藝術(shù)的境地多少有些尷尬了:一方面,藝術(shù)必須通過(guò)盡可能地通過(guò)媒介傳播去生效;另一方面,藝術(shù)又對(duì)媒介及媒介文化發(fā)出質(zhì)疑,這種質(zhì)疑的目的,又是在證明自身的合法性。

首頁(yè)

首頁(yè) 來(lái)源:《中國(guó)攝影》雜志

來(lái)源:《中國(guó)攝影》雜志 責(zé)編:李楠 文

責(zé)編:李楠 文 2015-01-27

2015-01-27

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào)

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào) 掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào) 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)

各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)