對(duì)于“新銳”這件事,我向來無感。我猜想這是因?yàn)殡S著年齡的增加,“新”對(duì)我已經(jīng)失去了吸引力。

年初有家媒體約稿,大家都覺得我是在年輕人的群體里呆著,仿佛也沾了年輕的氣息。硬著頭皮寫了一篇,我想趁機(jī)也捋一捋思路吧。文章放這兒,大家多多指教。

中國(guó)主流攝影領(lǐng)域在大約2010年前后開始熱切關(guān)注“新攝影師”,“新銳”一度成為攝影界一個(gè)流行語(yǔ)匯。

2010年,互聯(lián)網(wǎng)公司“色影無忌”開始了一個(gè)“年度新銳”的評(píng)選[1],緊接著在2011年,浙江攝影家協(xié)會(huì)也發(fā)起了一個(gè)面向全國(guó)的評(píng)選:“TOP20中國(guó)當(dāng)代攝影新銳展”。[2]此外,還有中國(guó)攝影家協(xié)會(huì)的“全國(guó)青年影像大展”活動(dòng)。[3]這些在全國(guó)范圍內(nèi)舉辦,有商業(yè)支持以及官方背景的活動(dòng),不僅是評(píng)選,還伴隨著展覽、出版、工作坊。

這顯現(xiàn)出主流話語(yǔ)對(duì)新銳攝影師前所未有的開放態(tài)度,因?yàn)楹茱@然,新與舊往往處于對(duì)立的態(tài)勢(shì)。在2011年的浙江新銳研討會(huì)上,攝影師曾翰提及自己的經(jīng)歷:“1998、1999年的時(shí)候,我拍的完全是在工作之余用傻瓜機(jī)拍的虛焦,或者是晃動(dòng),現(xiàn)在很流行的晃動(dòng),還有一個(gè)攝影師,他拍的是過度曝光,大家用各種各樣的方法做。當(dāng)時(shí)在攝影節(jié)的時(shí)候,安哥拿出來展示的時(shí)候,很多人就很氣憤,甚至有人在罵,說這些人在玷污攝影,攝影還有沒有底限?”[4]

“新銳”在當(dāng)下卻被如此被期待與推崇,這多少讓人有點(diǎn)兒驚訝;由于近幾年新銳評(píng)選活動(dòng)每年都有,甚至引發(fā)了一些“消費(fèi)新銳”的批評(píng)。不過,關(guān)于究竟什么是新銳,卻有很多分歧,每個(gè)人談?wù)摰慕嵌榷疾煌?ldquo;年輕的”、“達(dá)到一定藝術(shù)水準(zhǔn)”、“在題材或者表現(xiàn)手法有突破的”,這些紛亂的言語(yǔ)后面似乎又說明中國(guó)攝影界可能還沒有準(zhǔn)備好接納“新銳”。所以,看樣子此種迫切多少也有被動(dòng)的一面,因?yàn)樵隗w制之外,年輕一代已經(jīng)自成氣候,與此同時(shí),舊的秩序在攝影的新格局中已經(jīng)顯得不合時(shí)宜,需要借助新攝影師來完成自己的變革。

其實(shí)攝影本身就可謂一種“新媒介”,這不僅因?yàn)楸绕鸬袼芎屠L畫這些藝術(shù)門類,亦或相對(duì)文字這種語(yǔ)言符號(hào),它的歷史并不長(zhǎng);攝影之新更因?yàn)樗诓粩嗟刈冃危S著技術(shù)的發(fā)展,伴隨人們對(duì)攝影的認(rèn)知,甚至社會(huì)文化變遷都在影響對(duì)其的認(rèn)知?;蛟S可以說,關(guān)于攝影是什么,始終處于一種不確定的狀態(tài)。

這就難免使得攝影在其發(fā)展過程中,總是由不斷出現(xiàn)的新生代來攪動(dòng)對(duì)其的認(rèn)知,更新著攝影的詞匯表。這樣的例子有很多,比如在攝影史早期,那些從繪畫轉(zhuǎn)型而來的藝術(shù)家,他們對(duì)攝影的理解就顯現(xiàn)出“舊”體制之下視野的局限。雖然“畫意攝影”在當(dāng)時(shí)也促進(jìn)了攝影作為藝術(shù)的發(fā)展,但在今天看來,它并未真正面對(duì)攝影帶來的可能。確立攝影本體語(yǔ)言的特性,還是有賴之后那些拋開歷史負(fù)擔(dān)的20世紀(jì)的新人,這包括美國(guó)的“如實(shí)攝影”(straight photography)流派,以及歐洲超現(xiàn)實(shí)主義先鋒人士對(duì)攝影的探索。

20世紀(jì)60年代可謂對(duì)攝影認(rèn)知的又一次更迭,來自攝影領(lǐng)域之外的新人——觀念藝術(shù)家,挑戰(zhàn)了照片與事實(shí)之間原本相當(dāng)確鑿的一對(duì)一的聯(lián)系,以及在此基礎(chǔ)上給照片帶來的道德優(yōu)越感(它們天生是真實(shí)的),將其視作一種與其他圖像毫無二致的“普通”圖像。這反而拓展了我們對(duì)攝影的想象。而在攝影領(lǐng)域內(nèi)部,一些年輕人也不再雄心勃勃,更多從個(gè)體出發(fā)展開探索,懷疑多過定論。這一時(shí)期還有兩個(gè)冠以“新”的展覽,一個(gè)是MoMA的薩考斯基(John Szarkowski)策劃的《新紀(jì)實(shí)》(New Documents,1967)另一個(gè)是威廉?詹金斯(William Jenkins)在伊士曼博物館策劃的《新地志》(New Topographics:Photographs of a Man-Altered Landscape,1975),它們現(xiàn)在雖成為攝影史上具有里程碑意義的展覽,但在當(dāng)時(shí)并不受關(guān)注,甚至引發(fā)頗多爭(zhēng)議。

攪動(dòng)中國(guó)當(dāng)下攝影局面的新一代,他們?cè)跀z影語(yǔ)言、風(fēng)格、觀念等方面的推進(jìn)其實(shí)還未形成氣候,在我看來,對(duì)于中國(guó)難以定義的攝影新銳,唯有一點(diǎn)是肯定的,他們將中國(guó)的攝影逐漸帶入個(gè)體一端,這是他們無法作為一個(gè)整體被泛泛描述的一個(gè)重要原因,而這一點(diǎn)對(duì)中國(guó)的攝影發(fā)展也相當(dāng)重要。

自我意識(shí)在中國(guó)當(dāng)代攝影師中的萌芽可以追溯到20世紀(jì)80年,歷數(shù)當(dāng)時(shí)的新攝影師群體,有北京的“現(xiàn)代攝影沙龍”、“裂變?nèi)后w”、上海的“北河盟群體”,廈門的“5個(gè)1群體”等,由于改革開放帶來的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,新思潮的涌入,以及脫離政治話語(yǔ)對(duì)個(gè)體存在的確認(rèn),使得這些年輕一代在藝術(shù)觀念上也開始注重個(gè)體的感受,創(chuàng)作手法上使用了在當(dāng)時(shí)看來非常新潮的抽象、拼貼的方式。對(duì)這些年輕人的創(chuàng)作,有觀點(diǎn)認(rèn)為其“顛覆上世紀(jì)50年代以來蘇聯(lián)式社會(huì)主義現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作風(fēng)格的主導(dǎo)地位”。[5]但遺憾的是,他們?cè)诋?dāng)時(shí)所創(chuàng)造的這些“新詞”并未進(jìn)入中國(guó)攝影的主流,在之后的全國(guó)性的攝影比賽、展覽中都可以看出,盡管政治色彩不再濃厚,但攝影的藝術(shù)性仍然是停留在“風(fēng)光攝影”和“寫真”,對(duì)攝影的認(rèn)知仍看重其寫實(shí)功能,強(qiáng)調(diào)一種更為遠(yuǎn)離個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的描述。這種狀況一直延續(xù)下來,在2011年的新銳研討會(huì)上,就有與會(huì)者曾提到,“以前我們開研討會(huì)就是談紀(jì)實(shí)攝影。”[6]

“自我”在作品中的出現(xiàn)最初也受到爭(zhēng)議。1981年,鄒士方在《中國(guó)攝影》上發(fā)表評(píng)論《“表現(xiàn)自我”小議》,他針對(duì)王苗、陳凡等人的作品,認(rèn)為“表現(xiàn)自我”是西方資產(chǎn)階級(jí)文藝思想的產(chǎn)物,社會(huì)主義文藝的表現(xiàn)對(duì)象只能是社會(huì)現(xiàn)實(shí)生活和時(shí)代精神,而絕不是什么“自我”。這篇文章引發(fā)的爭(zhēng)論一直延續(xù)到1983年,不僅是意識(shí)形態(tài)的問題,同時(shí)也有對(duì)攝影本身的討論,比如有人就提出:攝影家不能因?yàn)閷懸舛褦z影寫實(shí)的本性丟掉或?qū)α⑵饋?,變成欺世?rdquo;[7]其實(shí)歐美也經(jīng)過這樣的觀念轉(zhuǎn)變,據(jù)美國(guó)攝影教育協(xié)會(huì)(Society for Photographic Education)網(wǎng)站介紹,在20世紀(jì)60年代之前,美國(guó)的大學(xué)攝影教育都在新聞學(xué)院里展開,見證與寫實(shí)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間為攝影的主要功能,攝影的美學(xué)也主要是對(duì)取景框里視野的關(guān)注。但美國(guó)攝影在60年代以后還是出現(xiàn)了一個(gè)轉(zhuǎn)變,薩考斯基1978年策劃《鏡與窗》(Mirrors And Windows,American Photography Since 1960)展覽,梳理美國(guó)攝影自20世紀(jì)60年代以來的變化,他提出:“美國(guó)攝影在過去20年最大的改變就是從公共到私人,與20世紀(jì)30和40年代的那一代人不同,60年代之后的新一代追求的是高度個(gè)人化的視角,而非宏大以及影像在社會(huì)和美學(xué)上價(jià)值。”[8]

盡管關(guān)于“自我”是否可以在作品中存在的爭(zhēng)議,最終還是以一種肯定的結(jié)論為結(jié)束,但在上個(gè)世紀(jì)末,中國(guó)提供給新一代攝影師的機(jī)會(huì)和渠道非常有限。1996年,榮榮和劉錚共同創(chuàng)辦了《新攝影》(New Photo),這本A3幅面,用復(fù)印的方式手工裝訂的雜志至1998年出版了四期,盡管印數(shù)不大,流傳范圍也不是很廣,卻是當(dāng)時(shí)頗為新銳的中國(guó)觀念藝術(shù)家的思想聚居地。而對(duì)于90年代的這批新攝影師,評(píng)論認(rèn)為他們更是走向了個(gè)人的一端:“二十世紀(jì)九十年代,與文革結(jié)束后開始尋求從沙龍美學(xué)和社會(huì)批判角度追求新攝影語(yǔ)言的一代攝影師不同,《新攝影》潮流中的攝影師們更多地把注意力轉(zhuǎn)向了自身,自覺或不自覺地從攝影的自我映射這一特性入手,以當(dāng)下宏觀的社會(huì)現(xiàn)實(shí)狀況作為影像創(chuàng)作的載體,鏡像般地在創(chuàng)作的圖像中,把一代人的困惑、焦慮、壓抑和懷疑呈現(xiàn)出來。”[9]

《新攝影》的發(fā)起人榮榮本人后來創(chuàng)辦了民間攝影機(jī)構(gòu)三影堂,并且在2008年發(fā)起“三影堂新人獎(jiǎng)”(后更名為三影堂攝影獎(jiǎng)),而此時(shí),中國(guó)年輕一代攝影師已經(jīng)有了網(wǎng)絡(luò)這個(gè)獲取知識(shí)和傳播作品的渠道。

2007年,北京電影學(xué)院的學(xué)生劉燦國(guó)發(fā)起了一個(gè)名為“ China Neo”的項(xiàng)目,先后兩期,通過自薦、推薦等方式,整合網(wǎng)絡(luò)上活躍的青年攝影師。他提出自己選擇攝影師的標(biāo)準(zhǔn)是:1、真誠(chéng);?2、為自己攝影?;3、有對(duì)攝影的不同理解;?4、神秘氣質(zhì)與詩(shī)性?;5、獨(dú)特?;6、與眾不同的視覺境界?;7、超越大眾?;8、自我?;9、日常?;10、其他可能性 。[10]在這里,劉燦國(guó)還特別強(qiáng)調(diào),“China Neo”這個(gè)項(xiàng)目是想說明,“還有那么一些人在嘗試剝離更多的外在,去以一種不同的方式理解攝影。”而這正是進(jìn)入新千年之后,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)一代攝影師的特質(zhì),他們的成長(zhǎng)更多是一種野生的狀態(tài),在網(wǎng)絡(luò)上獲得資訊,在論壇貼圖,形成小圈子交流,用一種頗為自發(fā)的方式展開創(chuàng)作,去市場(chǎng)化、去體制化,處于一種較為純粹的狀態(tài)。

在這樣的氛圍下,催生了一批為自我創(chuàng)作的年輕攝影師。在2011年的一個(gè)三影堂回顧展里,策展人毛衛(wèi)東談到參展攝影師的特征:“大多數(shù)所學(xué)并非攝影,但是都以攝影作為自我表現(xiàn)、自我抒發(fā)的手段之一……大都圍繞自己的生活,表面看上去并沒有宏大的社會(huì)敘事,但觸及他們個(gè)人生活的深處,以自我的眼光看待自我,以噫語(yǔ)式的影像體現(xiàn)自身的存在狀態(tài),進(jìn)而折射出當(dāng)下多元化的社會(huì)狀態(tài),從一定程度上打破了西方藝術(shù)界對(duì)中國(guó)當(dāng)代攝影的社會(huì)政治訴求的片面認(rèn)識(shí),凸現(xiàn)當(dāng)下新一代攝影師們以視覺形式進(jìn)行自我表現(xiàn)的新取向。 ” [11]

這樣看起來,關(guān)照“自我”已經(jīng)成為中國(guó)新一代攝影師創(chuàng)作的出發(fā)點(diǎn),而在這一點(diǎn)上,也再無外因的干擾和質(zhì)疑。

我們回到本文開頭提到的2010年以來的“新銳”熱,2015年初,先后有兩場(chǎng)新攝影師的展覽在世紀(jì)壇舉辦[12],如果對(duì)入選者做一個(gè)粗略的觀察,可以看到,除了依然強(qiáng)烈的個(gè)體意識(shí),一個(gè)新的變化是,攝影師對(duì)攝影語(yǔ)言的運(yùn)用更加自覺。在創(chuàng)作思路上,不少作品是跨媒介的,是繪畫和攝影甚至是雕塑的融合;一些作品用了挪用的手法,這延續(xù)了20世紀(jì)60年代以來,“圖像一代”(The Pictures Generation)對(duì)“圖像是什么”這個(gè)問題的探討;一些攝影師的作品甚至離開了照相機(jī),他們的作品是數(shù)字生成的、或者數(shù)字合成的。這些創(chuàng)作都帶有學(xué)院派的氣質(zhì),努力在攝影歷史和攝影理論中尋找創(chuàng)作依據(jù)。如果觀察這些攝影師的教育背景,與10年前在網(wǎng)絡(luò)上涌現(xiàn)的年輕一代攝影師不同,職業(yè)攝影師以及受過專門的藝術(shù)教育的攝影師已占相當(dāng)比例。

早在2005年,瑞士愛麗舍博物館(Musée de l'Elysée)就曾發(fā)起尋找新一代攝影師的活動(dòng)ReGeneration,策展人希望通過年輕人的作品觀察攝影在新世紀(jì)的可能,展覽以全球60多所藝術(shù)院校為樣本,最終選擇了50位攝影師。對(duì)這些攝影師的分析指出,他們有著鮮明的學(xué)院化趨勢(shì),言辭中提及“羅蘭巴特”最為頻繁,體現(xiàn)了充分的個(gè)體自覺意識(shí),作品從標(biāo)題到內(nèi)容都強(qiáng)調(diào)象征與隱喻,黑白照片變少了。而最重要的是,“少有新一代攝影師認(rèn)為攝影的主要工作是傳遞真實(shí)和客觀見證。”在他們看來,攝影也可以是虛構(gòu)的。這一代攝影師不再“發(fā)現(xiàn)”現(xiàn)實(shí),而是“評(píng)論”現(xiàn)實(shí),不再尋找所謂的戲劇化的瞬間,而是去發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象背后隱藏的結(jié)構(gòu)。而這些狀況在當(dāng)下的中國(guó)年輕一代中也有同樣的體現(xiàn)。[13]

年輕一代是否會(huì)讓中國(guó)傳統(tǒng)的攝影觀發(fā)生改變?這仍然不得而知,因?yàn)檫@還需要新一代攝影師繼續(xù)完成自我的構(gòu)建、自我與社會(huì)的連接,以及創(chuàng)作中更多的自覺意識(shí)。但正如Regeneration項(xiàng)目所提出的,這些攝影師打破了界限,包括傳統(tǒng)對(duì)攝影的分類:紀(jì)實(shí)/藝術(shù)/肖像/風(fēng)景,這使得我們無法用過去熟悉的名詞來解釋新一代攝影師,他們?cè)絹碓诫y以歸類。這在中國(guó)恐怕更為特殊,因?yàn)橛捎谛乱淮鷶z影師的介入,中國(guó)的攝影生態(tài)已甚至是在秩序尚未穩(wěn)固的情況下就被擾亂,這難免讓人感到失衡甚至有些眩暈。

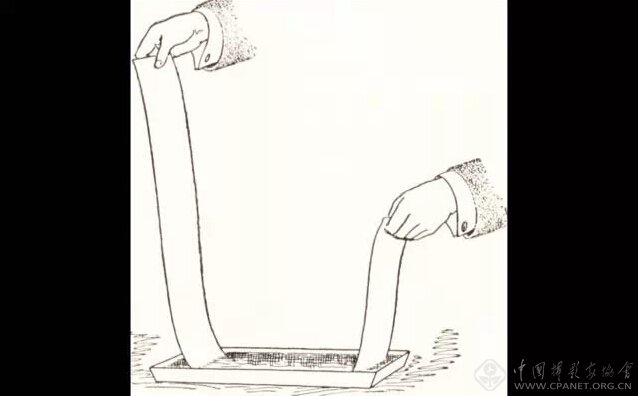

我在這里將新攝影師稱作“擾動(dòng)因子”,因?yàn)樵谖铱磥?,他們也并非是要顛覆一個(gè)世界來做國(guó)王,新攝影的出現(xiàn)更像是產(chǎn)生一種擾動(dòng),為攝影添加新的詞匯,促成新的化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致新的結(jié)晶。這也是攝影自身的特質(zhì),正如前文所提到的,攝影是一個(gè)相當(dāng)開放的媒介,我們應(yīng)對(duì)這些擾動(dòng)因子抱有歡迎的態(tài)度,而且更重要的是,借助他們形成對(duì)攝影這一相當(dāng)捉摸不定的媒介的不斷反思。

—————————————————

[1]色影無忌的評(píng)選到2014年已經(jīng)舉辦了五屆,第一年是提名制,對(duì)新銳的要求是:提名標(biāo)準(zhǔn):在創(chuàng)作上有突出成績(jī)的,年齡在35歲以下,在攝影題材、攝影語(yǔ)言及攝影理念的探索上有卓越表現(xiàn)的攝影師??剂恐笜?biāo):題材、方式的創(chuàng)作力、作品傳播情況、專業(yè)影響力。評(píng)選范圍:面向全球華人攝影師。

[2]Top20新銳已經(jīng)評(píng)選兩屆(2011、2013),對(duì)新銳的要求是:“沒有年齡約束,不問從業(yè)經(jīng)歷,不限影像主題與視覺形態(tài)。舉凡具有銳意創(chuàng)新的勇氣和相應(yīng)的攝影實(shí)力,能夠通過影像語(yǔ)言呈現(xiàn)出自己的獨(dú)特觀察和獨(dú)立思考的職業(yè)攝影師、攝影愛好者,以及其他以影像為媒介進(jìn)行創(chuàng)作的人士,均可選送作品參評(píng)。”

[3] 全國(guó)青年影像大展,2011年、2014年已經(jīng)舉辦兩屆。

[4] 《中國(guó)攝影史演進(jìn)過程中的新銳思潮與實(shí)踐》,2011年11月29日。http://vision.xitek.com/classroom/theory/201111/29-77346_14.html

[5] 陳申,徐希景:《中國(guó)攝影藝術(shù)史》(A History Of Chinese Photography),北京,三聯(lián)書店,2011年,681頁(yè)

[6] 《中國(guó)攝影史演進(jìn)過程中的新銳思潮與實(shí)踐》,2011年11月29日。http://vision.xitek.com/classroom/theory/201111/29-77346_14.html

[7]陳申,徐希景:《中國(guó)攝影藝術(shù)史》(A History Of Chinese Photography),北京,三聯(lián)書店,2011年,675-678頁(yè)。

[8] Mirror and Windows,American Photography Since 1960,MoMA Press Release,Jul 26, 1978

[9]從《新攝影》到攝影獎(jiǎng),來自三影堂收藏作品展(From New Photography To Rookie Award,Three Shadows' Collection)策展前言,策展人:榮榮,毛衛(wèi)東,2014年3月9日,深圳,何香凝美術(shù)館。

[10] 劉燦國(guó)個(gè)人網(wǎng)站:www.opps.cn

[11] 毛衛(wèi)東,三影堂攝影獎(jiǎng)回顧,《一重影事——延展于2008-2011年三影堂攝影獎(jiǎng) 》,2011年7,深圳,何香凝美術(shù)館。

[12] 《2014中國(guó)新銳攝影師群展》,2015年1月25日,《第二屆全國(guó)青年攝影大展》,2015年2月1日。

[13] See William A. Ewing, Nathalie Herschdorfer, Jean-Christophe Blaser, First Sightings, reGenertation:50 photographers of tomorrow, Thames & Hudson, 2005.

首頁(yè)

首頁(yè) 來源:1416教室

來源:1416教室 責(zé)編:影子

責(zé)編:影子 2015-04-28

2015-04-28

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào)

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào) 掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào) 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)

各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)