這次來中國,希拉·貝歇(Hilla Becher)只帶了臺小相機,拍了一些僅僅作為自己留念的影像。“如果是創(chuàng)作,對我來說,現(xiàn)在年齡已經(jīng)太大了。要知道拍攝是非常艱苦的工作。”78歲的攝影大師實話實說。

希拉和丈夫伯恩·貝歇(Bernd Becher)在近50年的時間里,持續(xù)拍攝德國境內(nèi)以及歐洲其他國家中正在消失的工業(yè)建筑,記錄人類工業(yè)時代的遺跡。這些圖像成為德國文化記憶的一部分,并在當代攝影史上具有持久的影響。2004年,當哈蘇基金年度大獎頒給貝歇夫婦時,評語中有這樣一段:“他們自成系統(tǒng)的攝影作品是實用建筑主義者的杰出代表,從他們的作品形式來說,他們既是攝影家也是觀念藝術(shù)家。”

一個主題拍了一輩子

希拉的青少年時光在波茨坦度過,那時歸屬于東德。她有個做攝影師的媽媽,13歲開始拍照,在當?shù)匾晃焕蠑z影師瓦爾特·艾希格林的工作室里學習。老先生來自攝影世家,教會希拉以19世紀的古老風格來拍照,那些畫幅極大、技法簡潔的照片后來成了希拉一生的攝影信仰。老先生派她去為鐵路公司拍鐵軌、蒸汽車頭,這是希拉最早對鋼鐵材料的拍攝發(fā)生興趣。在進入杜塞爾多夫?qū)W院后,她開始重新深入這一主題,“我覺得鐵是拍攝靜物的最佳材質(zhì)”,而拍攝花朵在她看來相當無聊,因為她認為,如果人們拍攝那些本來就作為“美”而出現(xiàn)的對象就會很無趣。

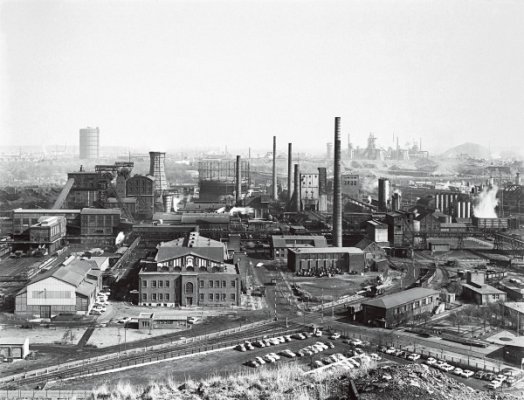

工業(yè)區(qū)

伯恩的家鄉(xiāng)在希格蘭德(Siegerland),德國西部一個小礦區(qū)。長在礦工家庭,伯恩從小所見的就是那些無處不在的采礦和加工設(shè)備,他也熟悉環(huán)繞礦山周邊而建的每一個小村子。伯恩后來這樣闡釋自己從小生成的審美:對海洋、阿爾卑斯山、湖泊這些美麗的自然風景不感興趣,著迷于“海港邊的無人區(qū)和鐵軌構(gòu)成的景象”。那些機械設(shè)備在他眼里也是一種景物,他說:“這種經(jīng)濟學的審美,源于人們對物體的普遍使用,其實這無非是由巨大的工業(yè)容器和管道組成的支架,但它們在我眼里卻是一件件雕塑。”

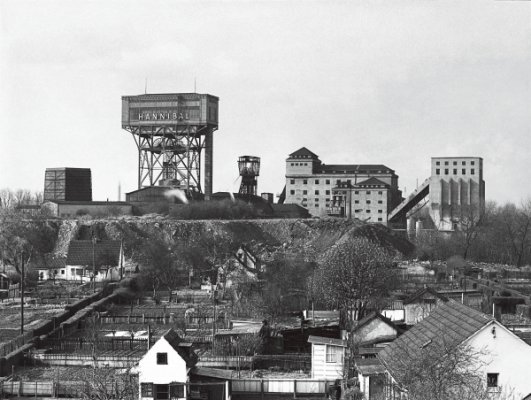

兒子馬克斯成年后,在一部關(guān)于父母的紀錄片——《攝影大師貝歇夫婦》中說,他們是“合適的一對”:伯恩喜歡收藏各種小東西,連商品價簽也要收藏,但這些東西堆在一起“卻毫無系統(tǒng)性可言”。希拉更熱衷于研究,擅長用圖像闡釋復(fù)雜的現(xiàn)實。“他們有共同的審美,而且都能在物體上發(fā)現(xiàn)樂趣,但媽媽更有清晰表達事物的欲望,她想讓人們一眼就能看明白。”希拉和伯恩50年代末在一家廣告公司里相識,他們很談得來,開始一起拍照和旅行。兩個人都很窮,好幾年后才攢出購置整套設(shè)備的錢。他們的第一臺相機只是普通祿萊,后來終于換成一臺可以基本滿足創(chuàng)作要求的6×9畫幅的林可夫相機,后來還有13×18畫幅相機。最初的合作是希拉經(jīng)常跟著貝恩回到希格蘭德的父母家,爬到礦山上去拍照。然后,他們開始反復(fù)去德國魯爾工業(yè)區(qū)(Ruhrgebiet),開車到處尋找能拍攝的對象,記錄下最具代表性的埃森、波鴻、多特蒙德。70年代早期,對波鴻的漢尼拔礦區(qū)和第二礦業(yè)聯(lián)盟礦區(qū)的拍攝對他們來說意義重大,因為這是第一次全方位地對礦區(qū)進行記錄,也是魯爾區(qū)工業(yè)文物的最早影像,最終促發(fā)了德國公民組織對工業(yè)建筑的保護行動。

希拉說她喜歡拍高爐,“從爐頂拍攝如同站在樹梢上一樣”,而為了從最合適的角度拍到一座高爐,他們常常需要各背一套40多公斤的器材,沿著攀爬梯爬到其他高爐的頂部,這是具有極大挑戰(zhàn)性的事情,有時得上下往返幾次才能把設(shè)備搬運到位。希拉以“紀律性”來總結(jié)她對拍攝的理念,與這些經(jīng)驗不無關(guān)系。幾年后,他們?nèi)チ撕偷聡揉彽姆▏?、比利時,60年代中期去了早期工業(yè)發(fā)生地英格蘭,10年后又去了美國……旅行的國家越來越多后,他們不再像早期那樣普遍記錄,開始試著減少拍攝數(shù)量而集中拍攝特定的對象,即工業(yè)生產(chǎn)中的“范例”,尤其是那些在很多國家和地區(qū)一再出現(xiàn)的物體,更是他們的重點。他們有很多有趣的表述方式,比如說,“這些水塔也有一張臉,你需要仔細觀察才能夠辨認”,“拍提升井架就像看一條魚”,或者,“水塔和水塔之間也有區(qū)別,有的像踩著高蹺的夜壺,有的則像穿著演出服的小丑”。#p#副標題#e#

貝歇夫婦和其子馬克斯

這樣的拍攝延續(xù)了差不多50年,直到2007年6月伯恩去世。早期拍攝的時候——20世紀60年代——他們的拍攝對象大都還在正常運轉(zhuǎn),尚未成為工業(yè)文物,只是經(jīng)常會聽到某某工廠或礦山馬上就將關(guān)門停產(chǎn)的傳言。再過一些年,他們就已經(jīng)在拍攝被廢棄的、行將消失的。“當我們發(fā)現(xiàn)它們正在慢慢消失時,我們覺得,至少應(yīng)該留下一些視覺記憶。于是我們決定將它們拍成照片,以便隨時可以揣在懷里帶走……”比起希拉,與童年記憶不可分割的伯恩有更多的傷感。希拉跟我回憶起當年伯恩對她的邀約,伯恩說:我一定要把這些記憶留下來,你要加入嗎?

工業(yè)文物

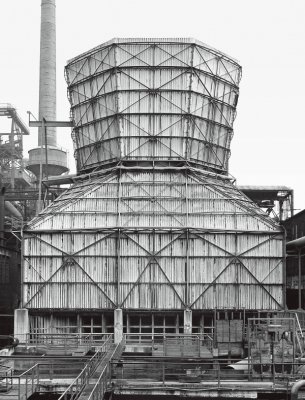

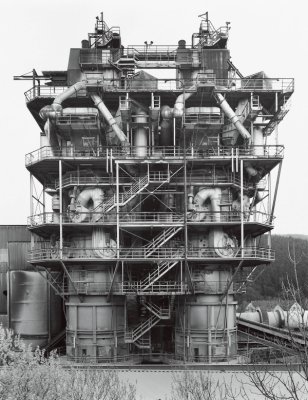

對拍攝主題的選擇是主觀的、感性的,對拍攝對象的表現(xiàn)是客觀的、精確克制的,從構(gòu)圖到光線從未加過任何特定闡釋:大畫幅、長焦、漫射光。觀者從貝歇夫婦的作品里看到的,永遠是一組組精確的重現(xiàn):成排列的高爐、提升井架、水塔、通風塔、儲料罐……但精確和克制本身構(gòu)成了靜默的張力。

功能性的工業(yè)建筑,通過他們而第一次被作為藝術(shù)圖像記錄,并以百科全書式的方法按照外形和歷史分類來組合和展示,仿佛一種工業(yè)“圣像”。希拉說她從不懷疑:存在一種特定的類型,對于高爐、提升吊塔或水塔具有典型意義,“這些典型就是文化傳統(tǒng)中特有的標準和形象”。

冷卻塔

石灰窯

錫根市的魯特·諾爾畫廊在1963年為貝歇夫婦舉辦了他們第一個作品展。在這次展覽中,伯恩和希拉已經(jīng)試圖用到類型學的對比,至少在形式上有了對“排列”的初步嘗試。他們將4張、6張甚至十幾張照片排成一個個方塊,他們意識到,“把許多相近的拍攝物體放在一起,就會呈現(xiàn)出一種震撼的效果”。多年后,策展人魯?shù)赂?middot;德倫塔爾(Ludger Derenthal)在那部關(guān)于貝歇夫婦的紀錄片中提到了“工業(yè)文物”的概念,他說:“這些攝影讓民眾意識到這些礦區(qū)其實是一種身份認同,魯爾區(qū)的移民們圍繞著礦區(qū)生活是一種自覺行為,這跟普通的村莊不同。一般來說,教堂是人們生活的中心,而在魯爾區(qū),礦區(qū)設(shè)備尤其是提升井架,成為這個地區(qū)的地標建筑。”

但是在七八十年代,當時的德國攝影界對這些“毫無構(gòu)圖”的作品不太接納,反而是美國當代藝術(shù)界——以極簡主義藝術(shù)家卡爾·安德烈(Karl Andre)為代表,給予了他們很高的評價。1990年,當代藝術(shù)界的權(quán)威獎項“威尼斯雙年展金獅獎”也頒給了他們,據(jù)希拉說,這是他們獲的最奇怪的獎,因為威尼斯雙年展并沒有設(shè)置攝影獎項,他們拿的那個獎原本是頒給雕塑類的。

首頁

首頁 來源:三聯(lián)生活周刊

來源:三聯(lián)生活周刊 責編:作者:曾焱

責編:作者:曾焱 2014-05-06

2014-05-06

京公網(wǎng)安備11010102000847號

京公網(wǎng)安備11010102000847號 掃碼關(guān)注微信公眾號

掃碼關(guān)注微信公眾號 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團體會員微信公眾號集成平臺

各團體會員微信公眾號集成平臺