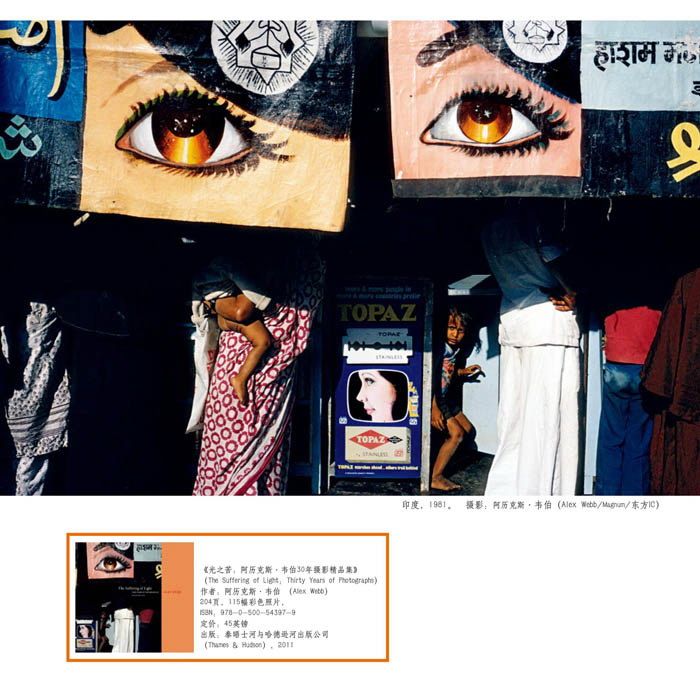

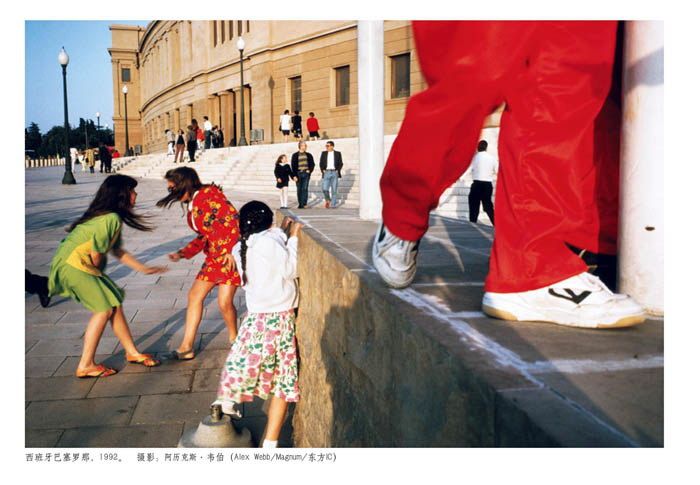

編者:尤金·阿杰之后的百年街頭攝影史,豎著卡蒂埃-布勒松的超現(xiàn)實(shí)主義觀看、羅伯特·弗蘭克的社會(huì)反諷、蓋瑞·維諾格蘭德的個(gè)人化影像三面大旗,旗幟之下,雖然鏡頭無(wú)數(shù),但近30年來(lái)卻少有真正的突破,直到阿歷克斯·韋伯推出他的大型展覽和攝影集《光之苦》。這個(gè)展覽集韋伯1978年以來(lái)30年的街頭照片,且全是彩色的,這一下就把自己與三位前輩區(qū)別開(kāi)了。而韋伯那雙超毒的眼睛,將抽象、印象、意象、想象匯于一個(gè)瞬間的影像,更展示了當(dāng)代街頭攝影中極為少見(jiàn)的感受和呈現(xiàn)功力。他對(duì)色彩十分偏愛(ài),但超越單薄的視覺(jué)感受,直指色彩的文化內(nèi)容。韋伯認(rèn)為,生活、文化和政治在色彩中交融、交錯(cuò)、對(duì)撞、沖突,抓住了一個(gè)地方的色彩,就能觸碰到這個(gè)地方社會(huì)文化的核,揭示出那個(gè)地方的人性;因此,攝影就是用照片對(duì)色彩的世界做出回應(yīng)—所有這些,成就了第四種街頭攝影的偉大探索,韋伯的照片堪稱(chēng)這一類(lèi)別的最新典范。

阿歷克斯·韋伯(Alex Webb,1952—,美國(guó)人)讀高中時(shí)便對(duì)攝影產(chǎn)生了濃厚興趣,進(jìn)入哈佛大學(xué)后,他一邊主修歷史與文學(xué),一邊在卡彭特視覺(jué)藝術(shù)中心(The Carpenter Center for the Visual Arts)學(xué)習(xí)攝影。1974年,韋伯大學(xué)畢業(yè)前參與了由瑪格南攝影師查爾斯·哈伯特(Charles Harbutt)牽頭的工作坊,顯露出的攝影才華很受查爾斯賞識(shí),于是查爾斯建議他申請(qǐng)加入瑪格南。多年后韋伯接受采訪時(shí)坦言,對(duì)加入瑪格南甚至是以攝影為職業(yè)并沒(méi)有仔細(xì)的思考:“查爾斯建議我向瑪格南遞申請(qǐng)。我申請(qǐng)了,十分讓人驚訝的是我被接受了。我覺(jué)得當(dāng)時(shí)申請(qǐng)的攝影師不像現(xiàn)在這樣多,不像現(xiàn)在進(jìn)瑪格南這么困難。” 兩年后韋伯成為準(zhǔn)會(huì)員,1979年成為正式成員。

1980年代以來(lái),韋伯獲獎(jiǎng)無(wú)數(shù),最主要的包括1980年的美國(guó)海外新聞?dòng)浾邊f(xié)會(huì)獎(jiǎng)、1990年的尤金·史密斯獎(jiǎng)金、1998年的哈蘇獎(jiǎng)金以及2000年的徠卡杰出攝影成就獎(jiǎng),其作品也收入美國(guó)現(xiàn)代攝影藝術(shù)科目的教科書(shū)。1986年以來(lái),韋伯出版了8本攝影畫(huà)冊(cè),2011年,《美國(guó)攝影》(American Photo)雜志公布了該刊評(píng)出的當(dāng)年度全世界最優(yōu)秀的50本攝影畫(huà)冊(cè),《光之苦》(The Suffering of Light)便列于其中的“回顧類(lèi)攝影集”之中。

只有街市

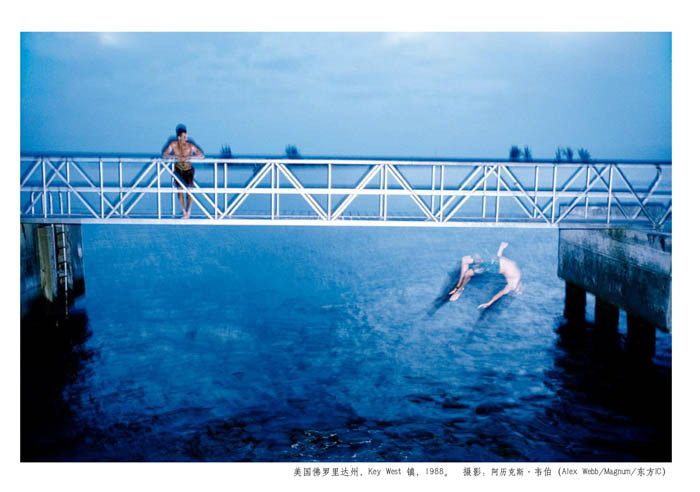

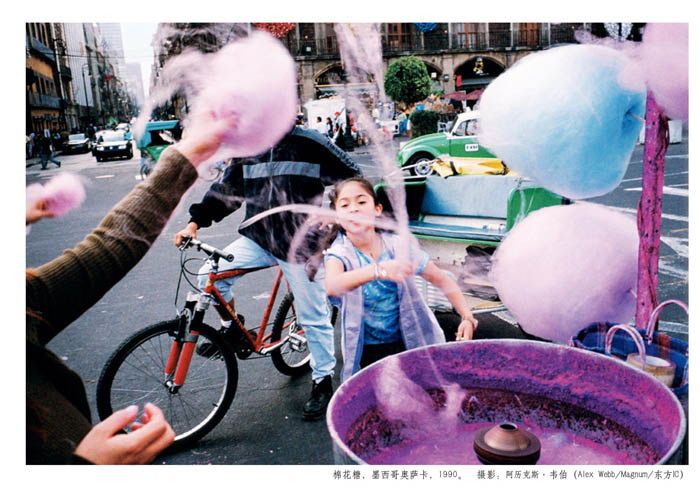

韋伯鐘愛(ài)街頭生活、事件、景象,很明確地將自己定位為一個(gè)“街頭攝影師”,完全追隨街頭生活的節(jié)奏探索、記錄著:“對(duì)我來(lái)說(shuō),一切的重中之重只有街市,不管怎樣都是!”這樣強(qiáng)烈的愿望,源于他對(duì)家鄉(xiāng)新英格蘭那乏味街頭生活的反叛。“那里所有的事情都發(fā)生在緊閉的大門(mén)里,完全沒(méi)有街市生活的感覺(jué),然而在美國(guó)—墨西哥的邊境地帶和海地,你立即會(huì)感受到一種街頭的活力,這讓人非常興奮”。

1970年代中期,韋伯一直在美國(guó)南部用黑白膠片拍攝小城鎮(zhèn)生活,但這一時(shí)期的黑白作品并沒(méi)有突出特色。“1975年,我的攝影之路似乎走進(jìn)了死胡同”,韋伯開(kāi)始厭倦了那些片段的、飄忽不定的街頭影像,想要探索新的領(lǐng)域。

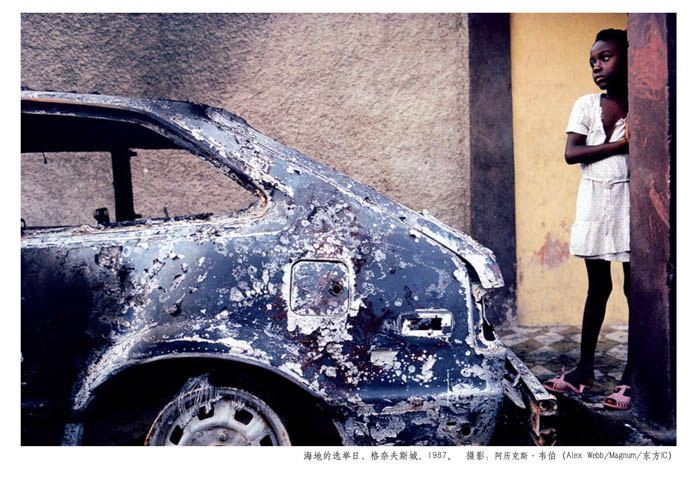

雖然新英格蘭地區(qū)清冷的街頭沒(méi)能為韋伯提供足夠的拍攝題材,但這兒厚重的文化積淀卻影響著韋伯的文學(xué)趣味,乃至于后來(lái)改變了他的攝影之路。偶然間拿起的一本書(shū),格雷厄姆·格林所著的《喜劇演員》(Graham Greene: The Comedians),一本以海地為背景的小說(shuō)讓韋伯對(duì)那里產(chǎn)生了興趣。小說(shuō)描寫(xiě)了杜瓦利埃暴政下的海地,這個(gè)“讓人著迷又恐懼”的故事讓他產(chǎn)生了去那里探險(xiǎn)的愿望。沒(méi)幾個(gè)月,他就坐上了飛往海地的飛機(jī)。 1986年,當(dāng)韋伯編輯第一本攝影畫(huà)冊(cè)《熱光/半成品世界》(Hot Light/Half-Made World)時(shí),濃重的文學(xué)情懷始終影響著他,編輯中他刻意保留了那種既興奮又緊張的情緒。他坦言,這本書(shū)的編排“可能有康拉德的《黑暗之心》中那種很深的暗喻—進(jìn)入到某種黑暗的一次旅行”。

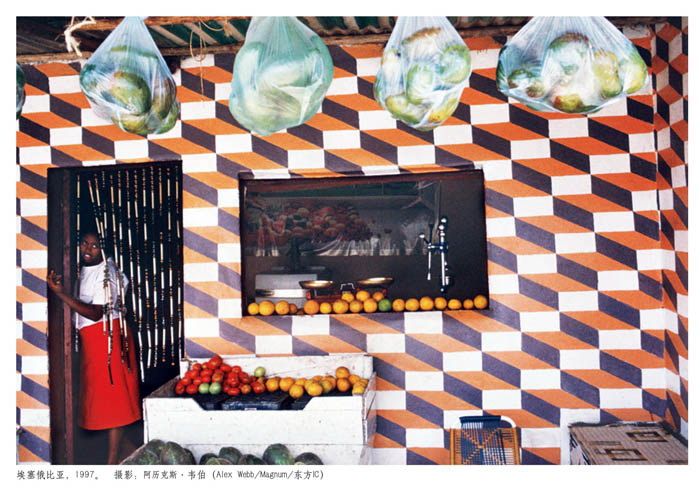

時(shí)至今日,這本30年合集《光之苦》中呈現(xiàn)的影像,也依然可以感受到這種文學(xué)影響。“格雷厄姆·格林小說(shuō)中展現(xiàn)的地域相當(dāng)寬廣,除了英國(guó),還包括了亞、非、拉美各國(guó)……這些地域大部分都處熱帶。格林是個(gè)描述場(chǎng)景、氛圍的高手,善于剪輯各種不同的意象,以他本人特有的沉郁、舒緩的語(yǔ)調(diào)組成一個(gè)渾然、有機(jī)的整體。這些熱帶地區(qū)經(jīng)他之手所轉(zhuǎn)化形成燥熱、令人窒息、絕望的意象……”,“格雷厄姆·格林精選了一些互不相干、但客觀上又千絲萬(wàn)縷真正聯(lián)系的材料。用這種辦法,熱帶的奧秘可以提煉成腐爛的番石榴的芳香。” 看看后人對(duì)格雷厄姆·格林的這些評(píng)述,與韋伯鏡頭中的熱帶景象是多么契合。

那次三個(gè)星期的海地行程讓韋伯開(kāi)始思考自己的攝影之路。那些從未經(jīng)歷過(guò)的街頭景象、神秘的色彩、獨(dú)特的文化讓他開(kāi)始更為深入地關(guān)注像海地這樣的加勒比地區(qū)和美國(guó)—墨西哥的邊境地帶。但此時(shí)韋伯依然忠實(shí)地運(yùn)用黑白攝影,即便那里的色彩是如此的豐富。在那時(shí)的韋伯看來(lái),只有黑白照片才具有審美趣味、文化氣息和政治元素,而且是和諧統(tǒng)一的,最重要的是只有黑白照片才是當(dāng)時(shí)主流攝影圈接受和認(rèn)同的形式。

但是,三年后的1978年,韋伯徹底改變了,海地之行改變了他的思維方式和作品形式,他擺脫了自己過(guò)往作品的晦暗、沉默,全部使用彩色來(lái)拍攝—這讓他在彩色攝影上的驚人天賦完全迸發(fā)。

#p#副標(biāo)題#e#

#p#副標(biāo)題#e#

光之苦

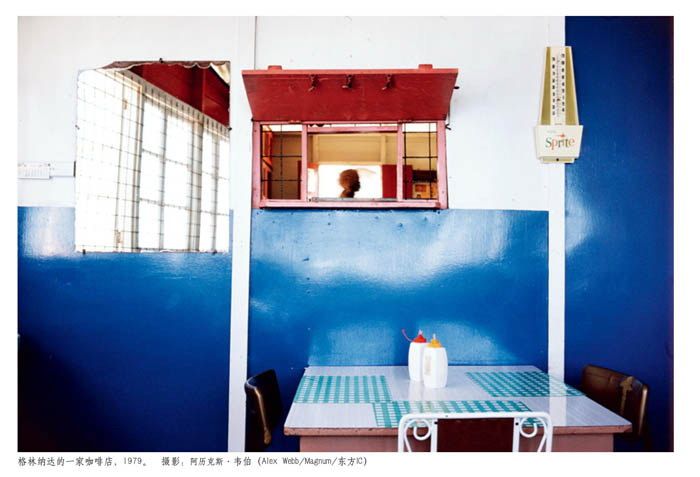

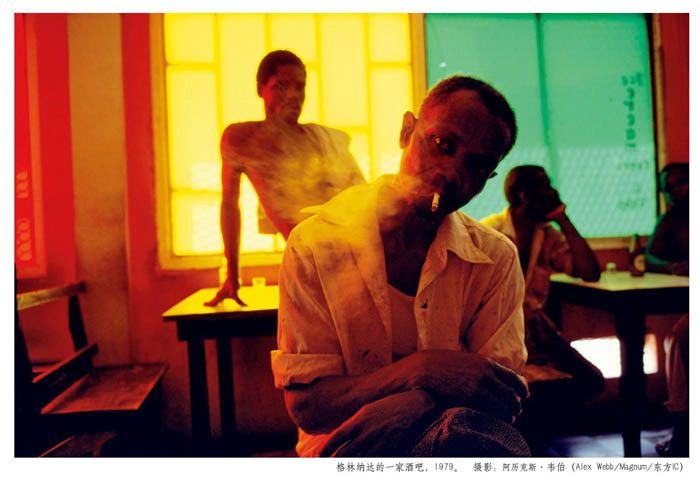

色彩引領(lǐng)韋伯進(jìn)入加勒比地區(qū)、非洲、亞洲并且讓他又回到街頭文化的發(fā)源地故國(guó)美利堅(jiān)。他深入邊境地帶、島嶼生活、邊緣人群,記錄各種生活、文化和政治的交融、交錯(cuò)、對(duì)撞、沖突;他“用照片對(duì)形式和色彩的世界做出回應(yīng)”。韋伯以往的畫(huà)冊(cè)大多是以地區(qū)為限編輯的,而《光之苦》匯集了他在世界各地街頭的獨(dú)特發(fā)現(xiàn),是一本以編年體形式呈現(xiàn)街頭生活的影像志,且通篇都是彩色。

游走于陌生城市的街頭巷尾,韋伯像記者一樣觀察著,從未預(yù)設(shè)立場(chǎng),但是他發(fā)現(xiàn),街頭事件是風(fēng)向標(biāo),暗示著社會(huì)文化、政治可能的變遷。在海地這樣的地方,色彩就是文化的表現(xiàn),而且與文化完全融合,似乎抓住了一個(gè)地方的色彩,就能觸碰到這個(gè)地方社會(huì)文化的核?!≡陧f伯看來(lái),紐約時(shí)代廣場(chǎng)光怪陸離的色彩就是商業(yè),而墨西哥小鎮(zhèn)中撲面而來(lái)的紛繁色彩就是生活。

1976年,威廉·埃格爾斯頓的彩色攝影作品于紐約現(xiàn)代藝術(shù)館(Moma?。┱钩觯@標(biāo)志著彩色攝影被藝術(shù)界接受和認(rèn)同。韋伯正是這個(gè)色彩浪潮的追隨者。從未研習(xí)過(guò)繪畫(huà)的他有著與梵·高、高更相似的理念,“如果你癡迷于色彩,哪里還要顧忌應(yīng)該是什么顏色?”以至于評(píng)論家杰夫·代爾(Geoff Dyer)在編后記中猜測(cè)“韋伯拍攝的那些沐浴在瀑布中的海地朝圣者,就是在向高更的塔西提杰作致敬。”

牛頓發(fā)現(xiàn)了物理學(xué)上的色彩,然而這些光譜上干癟無(wú)趣的標(biāo)識(shí)和數(shù)字對(duì)我們普通人有什么意義呢?詩(shī)人歌德也這樣認(rèn)為,于是他認(rèn)認(rèn)真真地研究起自己的“弱項(xiàng)”色彩學(xué), 在牛頓離世百多年后對(duì)其發(fā)起了陰陽(yáng)兩隔的批判,還一根筋地寫(xiě)出了一本《色彩論》。歌德的余生一直致力推廣自己的色彩理念,他甚至認(rèn)為自己在色彩方面的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)要高于其他方面。雖然從科學(xué)角度看歌德的學(xué)說(shuō)有很多漏洞,但是他所強(qiáng)調(diào)的色彩的心理屬性卻被后人所接受,以至于有些人認(rèn)為真正發(fā)現(xiàn)色彩的是歌德,因?yàn)檎撬钕壬钊胩接懥松实男睦硪饬x?!?ldquo; Colors are the deeds and suffering of light”(色彩是光的行跡和苦果), 這句話寫(xiě)于這本畫(huà)冊(cè)的扉頁(yè)上,正是歌德不失詩(shī)人本色地用詩(shī)化語(yǔ)言來(lái)批判牛頓的色彩學(xué),也是韋伯的書(shū)名“The Suffering of Light”(《光之苦》)的出處。

#p#副標(biāo)題#e#

#p#副標(biāo)題#e#

永恒的光

在韋伯的作品中與色彩特征相生相伴的形式特征就是陰影,曾經(jīng)與韋伯合作過(guò)的旅行作家皮科·耶爾(Pico Iyer)說(shuō)韋伯“是一個(gè)真正的光影社會(huì)學(xué)家和獵手”。他作品中那些強(qiáng)烈的陰影如同利劍一樣,似乎要將畫(huà)框斬?cái)?。有時(shí),那些光影區(qū)塊又有機(jī)的融合成一個(gè)整體,無(wú)論是建筑、景致還是人物似乎沒(méi)有前景、背景的分別。投影、剪影、虛影、遮擋、黝黑的皮膚、曝光不足……“用陰影訴說(shuō)”和韋伯的色彩手段一樣,是他最重要的表現(xiàn)方式。陰影勾勒出的畫(huà)面讓光與色既神秘又活躍,如同英國(guó)作家D.H·勞倫斯(David Herbert Lawrence)所說(shuō):“在炎熱、陽(yáng)光充足的地方,生活是暗藏在影子里的”。

同樣是把鏡頭對(duì)準(zhǔn)街頭,韋伯的影像中沒(méi)有羅伯特·弗蘭克、塞巴斯蒂安·薩爾加多照片中逸散出的政治趣味,與國(guó)人熟悉的馬克·呂布也完全不一樣,韋伯用自己的方式行攝于本應(yīng)拍攝傳統(tǒng)新聞?wù)掌慕诸^。這全因他所在的這個(gè)瑪格南圖片社足夠的開(kāi)放和包容,才容得下韋伯在當(dāng)時(shí)顯得有些特立獨(dú)行的色彩探索。韋伯把這一切歸于推薦他進(jìn)入瑪格南的查爾斯·哈伯特:“查爾斯鼓勵(lì)那種更加個(gè)性化看世界的方式,這給了我很多影響……比如海地,這里是政治及社會(huì)暴力事件多發(fā)的地方,因此應(yīng)該用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男侣剶z影形式工作,但我在這里實(shí)際上采取的是非常個(gè)人化的手法。”這種手法成為模糊報(bào)道攝影、紀(jì)實(shí)攝影、藝術(shù)攝影界限的一種工作方式。

韋伯用自己的照片和經(jīng)歷告訴所有人,瑪格南不僅是新聞的!盡管這種偏見(jiàn)由來(lái)已久,時(shí)至今日依然有部分人抱有這樣的觀點(diǎn)。實(shí)際上,“卡蒂埃-布列松非常早就在盧浮宮和現(xiàn)代藝術(shù)館辦攝影展了。包括韋伯在內(nèi)的很多攝影師的作品(包括那些具有獨(dú)到表現(xiàn)的新聞攝影作品)越來(lái)越多地出現(xiàn)在美術(shù)館、博物館的展廳里而不是新聞媒體上。”

韋伯多年的作品始終是忠實(shí)的“歷史見(jiàn)證”,但他也承認(rèn),“在新聞攝影方面,我的努力是徒勞的”,因?yàn)樗e(cuò)過(guò)了太多重要事件,而那些時(shí)刻才是最有可能拍到具有新聞價(jià)值的照片的時(shí)刻,待韋伯趕到時(shí),所有的記錄已經(jīng)變成“舊聞”了。攝影記者把這里的新聞?dòng)跋裨丛床粩嗟貍鞑コ鋈?,韋伯不愿成為其中的一份子,他真正要尋找的是能夠長(zhǎng)久存在的事物。街頭的人群還是街市的景致?政局有起伏、文化有變遷……這些似乎都不是,答案恐怕只有一個(gè)—“光”,永恒的光。翻開(kāi)這本畫(huà)冊(cè),第一張照片展示的是美國(guó)警察抓捕墨西哥偷渡者的情景,一望無(wú)際的金色花海、絢爛的云霞,就像是在天堂。“可怕的悲劇發(fā)生在亮麗的陽(yáng)光下”,這是韋伯追求的,他希望相悖的事情能在同一個(gè)地方、同一個(gè)畫(huà)面中同時(shí)存在:“我想要試著接受這些悖論”,這恐怕也是所有人必須面對(duì)的。

正如歌德所說(shuō):陽(yáng)光越是強(qiáng)烈,陰影就越是深邃。

首頁(yè)

首頁(yè) 來(lái)源:中國(guó)攝影

來(lái)源:中國(guó)攝影 責(zé)編:文 于東東

責(zé)編:文 于東東 2014-05-29

2014-05-29

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào)

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào) 掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào) 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)

各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)