攝影作為一種媒介,在70和80年代才第一次作為一種藝術(shù)的表達(dá)方式被普遍接受,伴隨著大量出現(xiàn)的新的表現(xiàn)形式,攝影作為一種特定和開(kāi)放的文化語(yǔ)言迅速擺脫了學(xué)院派對(duì)它的緊密控制。美國(guó)大畫(huà)幅攝影與“新地形”和“新彩色攝影”相結(jié)合,在德國(guó)被逐步發(fā)展為尺幅巨大的大幅面攝影。以“貝歇流派”為代表的一大批攝影師在世界范圍內(nèi)取得了巨大的成功,作為1980 年以后大尺寸繪畫(huà)藝術(shù)的補(bǔ)充,它掩蓋了90年代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后當(dāng)代造型藝術(shù)的危機(jī)。[1]這場(chǎng)全球范圍內(nèi)的影像大潮尚未消退,全新的互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)碼圖片技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始瓦解攝影剛剛建立又尚未完全鞏固的地位。影像從未變得如此容易獲取,影像的邊界從未變得如此模糊不清。受之影響,傳統(tǒng)紙媒的地位也開(kāi)始變得尷尬和力不從心。

這場(chǎng)攝影大潮之后,20年前西方以攝影作為媒介的“新一代攝影師” 已經(jīng)變成了藝術(shù)家,而中國(guó)當(dāng)下的“新銳攝影師”似乎還在各說(shuō)各話。有的堅(jiān)信傳統(tǒng)影像和古典工藝的再挖掘定能帶來(lái)新的價(jià)值,有的不斷通過(guò)攝影講述故事,影像就是講故事的工具。與這種類(lèi)型的“影像工具論”相似的,攝影還可以作為私密情感表達(dá)的最佳載體。攝影還能做什么?影像功能性的討論似乎還沒(méi)有完結(jié),西方偶像經(jīng)典的陰影也無(wú)處不在,無(wú)論如何,在這個(gè)融合了百年前影像經(jīng)典性和當(dāng)代攝影偽觀念性的特殊時(shí)期,無(wú)論從事何種職業(yè)或是處于何種層面的攝影師們都依稀認(rèn)識(shí)到,手機(jī)和社交網(wǎng)絡(luò)對(duì)影像帶來(lái)的沖擊已不可避免。

獲取一張照片是如此容易,攝影作為一門(mén)藝術(shù)在中國(guó)似乎還沒(méi)有真正建立自己的地位便已經(jīng)開(kāi)始貶值。而關(guān)于圖像本身應(yīng)該如何去闡釋、是否應(yīng)該有多重闡釋、空間中不同位置的圖像會(huì)產(chǎn)生何種關(guān)聯(lián)性等等問(wèn)題的探討似乎是越來(lái)越少了。我發(fā)起的“Interactingimages”項(xiàng)目作為2014年參加海杰策劃的“自助餐”工作室開(kāi)放計(jì)劃的一部分,試圖通過(guò)一個(gè)類(lèi)似“圖片接龍”的方式去探討開(kāi)放式圖片本身會(huì)產(chǎn)生的多重可能性以及打破影像中關(guān)于獲取者身份、方式和最終呈現(xiàn)方式等等層面的邊界。

在這一項(xiàng)目中,我既邀請(qǐng)了一些年輕的優(yōu)秀攝影師參加,同樣也邀請(qǐng)了一些攝影愛(ài)好者、跨界藝術(shù)家和大學(xué)的在校生參與。我建立了一個(gè)QQ群,將我邀請(qǐng)參加此項(xiàng)目的人都加入群聊,并通過(guò)群相冊(cè)上傳了幾張圖片。每個(gè)參與的人都以這幾張圖片為基礎(chǔ),在自己的照片中搜索可能會(huì)和這些圖片產(chǎn)生有趣或有意義搭配的照片。這種搭配并不是傳統(tǒng)意義上的“我的照片中有一把傘,你也找一張帶傘的照片”這種圖片接龍,而是每個(gè)參與者從圖片引申出來(lái)的各種隱喻,象征等等角度不斷的和我探討關(guān)聯(lián)的可能性,然后把可能會(huì)產(chǎn)生意義的圖片單獨(dú)轉(zhuǎn)發(fā)給我,由我上傳到QQ群相冊(cè)。社交網(wǎng)絡(luò)的功能在此起到了作用:群里面的每個(gè)人能夠不斷的看到新的照片產(chǎn)生,圖片庫(kù)不斷擴(kuò)大,他們只能討論圖片本身但并不知道照片的作者是誰(shuí)。這一設(shè)置最大程度上消除了專(zhuān)業(yè)攝影師的名氣對(duì)業(yè)余愛(ài)好者的干擾,打破圖片獲取者本身身份的界限,使所有的人將注意力回歸到一張好的圖片內(nèi)容本身。

然而這種討論不可避免的產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題:我們根據(jù)圖片所引申出來(lái)的探討很多時(shí)候已經(jīng)超越了作者的本意,甚至一些上傳的圖片本身就沒(méi)有任何意圖,上傳者本人也無(wú)法解釋。當(dāng)這種情況出現(xiàn)時(shí),我作為這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)起者和最終呈現(xiàn)的決定者,需要不斷的和圖片提供者進(jìn)行溝通協(xié)商。有時(shí)候是提供一些想法幫助尋找和強(qiáng)化圖片的聯(lián)系,有時(shí)候純粹就是因?yàn)橐粡埡玫膱D片說(shuō)服那些沒(méi)有展覽經(jīng)驗(yàn)的參與者把圖片制作出來(lái)參加展覽。這個(gè)過(guò)程中一個(gè)實(shí)驗(yàn)性的作品和展覽產(chǎn)生機(jī)制慢慢成型了:這里沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的策展人,只有一個(gè)召集者,幾個(gè)藝術(shù)家和一群“臨時(shí)藝術(shù)家”共同討論了一個(gè)作品有相互關(guān)聯(lián)性的展覽。每個(gè)人既可以表達(dá)自己的意見(jiàn),也不妨演繹他人的作品共同傳達(dá)或是完全轉(zhuǎn)述另一個(gè)意見(jiàn)。

策展人與藝術(shù)家的身份邊界和對(duì)立在這場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中得以一定程度上消除,這不得不歸功于影像快速獲取的技術(shù)革命和由此帶來(lái)的便利性。很難想象一個(gè)成熟藝術(shù)家將自己的想法和作品隨意交由他人演繹,而一張手機(jī)無(wú)意記錄的影像似乎就不存在這樣的心理障礙,影像是否產(chǎn)生意義甚至在某種程度上變?yōu)橐环N倫理問(wèn)題。

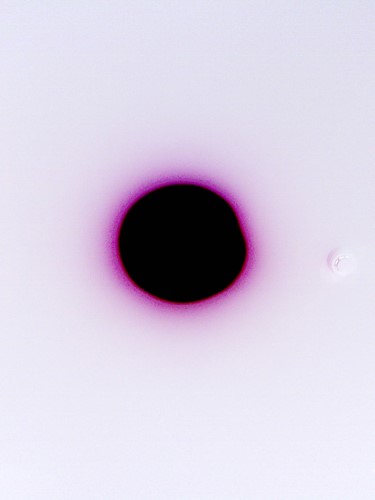

藝術(shù)家方上使用過(guò)多種綜合材料創(chuàng)作但從未涉及過(guò)攝影,他用一款廉價(jià)手機(jī)對(duì)著自己的手掌拍了一張照片,獲得了一張漸變均勻,極具抽象意味的圖像。這張圖像的獲取太過(guò)偶然,設(shè)備過(guò)于粗糙,以至于他問(wèn)我:“你說(shuō)這算是一張攝影作品嗎?”為了對(duì)應(yīng)這一懷疑,中央美院的碩士王旭東做了一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)行為“0-255”對(duì)攝影本身進(jìn)行消解。0-255是photoshop中表示RGB色彩模式的數(shù)值,0-255之間的任意數(shù)字組合可以反映數(shù)碼化時(shí)代攝影師認(rèn)知體系中的絕大部分顏色,它指代的是數(shù)碼化時(shí)代以后的攝影。王旭東用方上的照片作為原型素材,用一點(diǎn)水和棉手套在藝術(shù)微噴的畫(huà)面上不斷摩擦,最終得到了另一幅更加抽象的作品。這些摩擦的痕跡還在不在0-255范圍之內(nèi)?不用相機(jī)創(chuàng)作的攝影作品還是不是攝影?由此問(wèn)題反推過(guò)去,用哪種設(shè)備拍攝和輸出的作品才應(yīng)該被稱(chēng)之為攝影?這些問(wèn)題看似無(wú)聊但卻確確實(shí)實(shí)在攝影當(dāng)代藝術(shù)化的過(guò)程中被每一個(gè)攝影師所碰到,兩位跨界藝術(shù)家的作品和行為將攝影本體的問(wèn)題放大化并使之消解所帶來(lái)的意義絕不局限于攝影本身。

方上作品

王旭東作品

以上的實(shí)例是我在這個(gè)項(xiàng)目中所特意強(qiáng)調(diào)的圖片聯(lián)系與邏輯,它不拘泥于照片上有什么,而是它本身是否開(kāi)放,這種開(kāi)放和其它照片搭配起來(lái)會(huì)產(chǎn)生什么。一個(gè)蒼山洱海旁背對(duì)觀眾的男人打著一把可笑的小花傘,這樣的肢體語(yǔ)言能否讓人聯(lián)想到德國(guó)浪漫主義時(shí)期最重要畫(huà)家弗里德里希的《云端的旅行者》?弗里德里希作品中的憂郁和悲觀氣息能否和小花傘產(chǎn)生戲劇化的沖突?弗里德里希對(duì)民族情感、宗教和人道精神的思考能否順著這個(gè)背影觀看的方向,和下一張照片中高聳樓房所指代的中國(guó)社會(huì)當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)性聯(lián)系起來(lái)?那些茫然無(wú)知的人們?cè)谟螛?lè)場(chǎng)中驚聲尖叫,他們被甩到空中力量緊繃的最高點(diǎn)時(shí)帶來(lái)的刺激如同他們?cè)谶@個(gè)社會(huì)中所處的地位-----眾人狂歡于一個(gè)再加一絲力就危??杉暗纳鐣?huì),瞬間的穩(wěn)定和極度刺激在畫(huà)面中達(dá)成了奇妙的平衡。從這個(gè)角度去想,也許“打傘”這個(gè)動(dòng)作指代的意大利國(guó)罵就可能是一種表態(tài)。為了打破這種隱晦的政治性評(píng)價(jià),我在天花板上選了一張黎敏斐拍攝的游泳池的照片,只有當(dāng)人們處于這張照片的正下方抬頭仰視這張本應(yīng)是俯視拍攝的游泳池時(shí),兩個(gè)可笑的蛙泳者游向墻角。與之相對(duì)的高樓則層層疊疊的壓向觀看者。

博尚作品

唐晶作品

司馬媛的作品堅(jiān)持了一慣的色情,但此次轉(zhuǎn)化為一種隱晦。她將身體上正常的局部拍攝得曖昧和模糊不清,再將這些照片打印在床單上和公文包這樣的物體放在一起做成裝置。而劉瑾?jiǎng)t將大尺度的色情赤裸裸的展示在觀眾面前,令人不敢直視。作為一個(gè)玩笑,他把張巍拍攝的滅火器貼在自己的照片上。一個(gè)隱蔽的角落里,黎敏斐拍攝的兩只蜻蜓在交配。色情作為一種焦慮,始終可與社會(huì)和人性聯(lián)系起來(lái)。從這個(gè)意義上說(shuō),幾位藝術(shù)家的作品之間似乎都有了某種牽強(qiáng)的聯(lián)系卻缺乏一個(gè)橋梁。tintin上傳的這張《巴黎最后的探戈》的電影截圖最初讓我無(wú)所適從,但放在這些作品之間卻是再好也不過(guò)了。“我媽教我如何愛(ài)大自然”,一句莫名其妙的臺(tái)詞把這部電影所代表的爭(zhēng)議和愛(ài)情、身體與自然主義和其它作品的所有視覺(jué)景觀和社會(huì)含義都聯(lián)系起來(lái)。這部影片的第一感官絕對(duì)是晦澀難懂和懵懂模糊的,跟隨這種感覺(jué),我們把這張電影截圖用復(fù)印機(jī)再次進(jìn)行了轉(zhuǎn)印以模糊影像帶來(lái)的細(xì)節(jié)和真實(shí)。

司馬媛作品

tintin上傳電影截圖

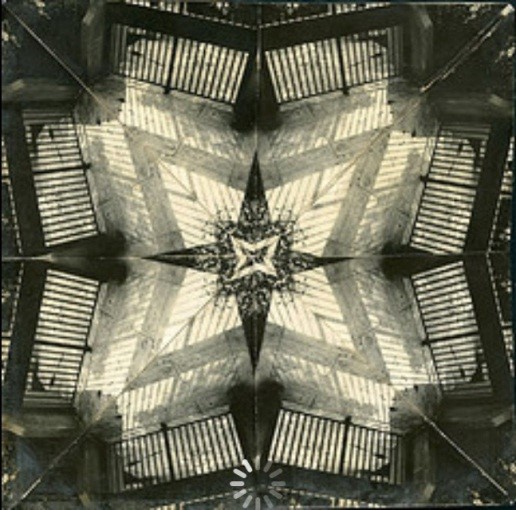

攝影一向被認(rèn)為由于主體的觀看才產(chǎn)生意義,這種觀看通常通過(guò)相機(jī)的框取來(lái)實(shí)現(xiàn)。駱伯年(1911年-2002年)老先生在上個(gè)世紀(jì)初那個(gè)極端困苦的環(huán)境中所拍攝的一系列影像充滿實(shí)驗(yàn)性,其中一組經(jīng)過(guò)后期暗房技術(shù)再加工的作品極有構(gòu)成感,可視作為主體觀看的不斷強(qiáng)化。我向金酉鳴先生借用了一張?jiān)紨?shù)據(jù),用燈箱片的形式制作出來(lái),以一種現(xiàn)代的方式像這種觀看致敬。與之相反,“拍下什么就是什么”-----既沒(méi)有構(gòu)圖也沒(méi)有選擇,物體就是如此存在于畫(huà)面之上,它們就是攝影本身。薇拉給我看的所有圖像都有這樣的隨意性,它們既是自己本身,又是作者的私密空間,無(wú)以言表也拒絕進(jìn)入。

駱伯年作品

薇拉作品

#p#副標(biāo)題#e#

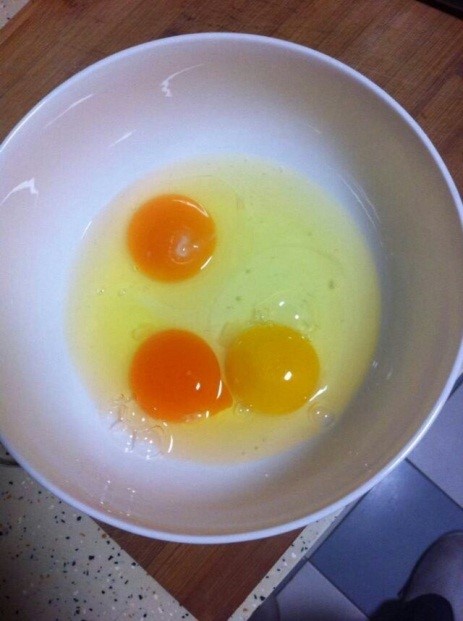

“圍觀”逐漸由一個(gè)行為變成了一種態(tài)度表達(dá)。真實(shí)世界的事件通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)被轉(zhuǎn)義,李明隨手拍攝自己的一場(chǎng)小小剮蹭事件,畫(huà)面帶來(lái)的構(gòu)成感,信息模糊都隨著攝影記錄的表象被無(wú)限演繹。唯一缺少的就是觀眾,由此張巍和賴煒煒提供的圖像就產(chǎn)生了聯(lián)系。王楫從去年冬天起就每天拍一雙自己的鞋并上傳到網(wǎng)上,這次展覽她貢獻(xiàn)了她的部分照片共計(jì)140張。吳承歡的一只金魚(yú)就如同我們所有的圍觀者一樣在旁邊傻傻的看著。安吉爾用羅德欽科式的仰視拍攝的一張木炭在火上烤的照片很有雕塑感,他把這張照片放大到3米,并強(qiáng)迫觀者在半米的距離內(nèi)觀看時(shí),“觀看”又產(chǎn)生了其它含義。大工業(yè)時(shí)代同一批次的生產(chǎn)也能產(chǎn)生千差萬(wàn)別的結(jié)果?上帝造物的差異性被葛霈用3個(gè)蛋開(kāi)了一個(gè)玩笑。

安吉爾作品

張巍作品

李明作品

賴煒煒作品

葛霈作品

這些圖片的關(guān)聯(lián)性我們還可以不斷的挖掘下去也可以不斷的再次推倒重來(lái)。在設(shè)計(jì)這個(gè)項(xiàng)目之初我并沒(méi)有要求選擇都是手機(jī)拍攝的圖片,但最后實(shí)際的結(jié)果是大多數(shù)更加開(kāi)放的圖片都由手機(jī)產(chǎn)生。這似乎影射了當(dāng)代攝影的困境?當(dāng)攝影師們拿起相機(jī)時(shí),重量使他們感到焦慮和緊張,方便快捷的射擊才帶來(lái)快感?我不知道這是否是一個(gè)無(wú)聊的命題,但我知道邊界被打破并不新鮮,而關(guān)于圖片本身的討論是我們所缺乏的。

再次感謝海杰、高巖、李勇、張曉等朋友提供圖片素材。

展覽現(xiàn)場(chǎng)圖片

唐晶+章翔鷗作品

司馬媛作品

展覽現(xiàn)場(chǎng)

黎敏斐作品

吳承歡作品

王楫作品

[1] The Ant!foto Manifesto 2013, ”Entgrenzung”, Thomas W. Kuhn

首頁(yè)

首頁(yè) 來(lái)源:唐晶西游記

來(lái)源:唐晶西游記 責(zé)編:作者:唐晶

責(zé)編:作者:唐晶 2014-06-11

2014-06-11

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào)

京公網(wǎng)安備11010102000847號(hào) 掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào) 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)

各團(tuán)體會(huì)員微信公眾號(hào)集成平臺(tái)