圖 1《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》整體版面(《人民畫報》1951年6月號)

蘇珊·桑塔格說:“拍照就是賦予重要性。”翻閱五十年代的《人民畫報》,彩色的影像明媚、燦爛,畫面總是洋溢著歡樂、積極的氛圍。當(dāng)中浮現(xiàn)著兒童一張張鮮活、結(jié)實的面龐,他們臉色紅潤,眉目清秀,大多是胖乎乎的,身體健康狀況良好,看起來很聰明。他們穿著整潔,喜笑顏開。時值新中國剛成立,社會發(fā)生“翻天覆地的變化”,人民當(dāng)家做主,而社會主義新人中的重要主體——兒童,被新社會作為“祖國的花朵”和“幸福的下一代”精心呵護著。“讓孩子們在集體生活中吃得好、玩得好、睡得好、身體好,教育他們愛祖國、愛人民、愛勞動、愛護公共財產(chǎn),培養(yǎng)他們成為共產(chǎn)主義事業(yè)的建設(shè)者、保衛(wèi)者,成為改造自然、征服宇宙的英雄,這是新中國建國初期相當(dāng)長一個時期培養(yǎng)和教育兒童的目標(biāo)。”[i]

《人民畫報》1951年6月號“中國少年兒童專題”中有這樣一篇報道,題為《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》,一個頁碼的版面,見圖1。五張圖片構(gòu)成的報道結(jié)構(gòu),闡述了舊社會的流浪兒陸關(guān)宏——三毛的真人版,如何進入上海少年之家,接受關(guān)懷和教育,從第一張圖到最后一張圖,他從上海灘上的小癟三成長“蛻變”為有一定組織領(lǐng)導(dǎo)能力的好少年和文藝骨干。

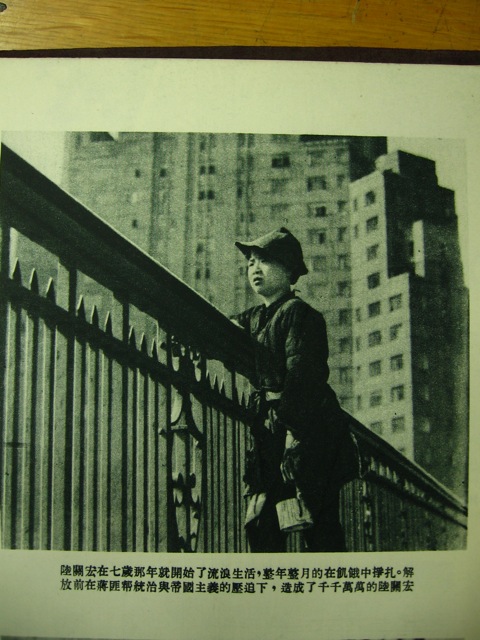

第一張(圖2)照片交代進入少年之家前的陸關(guān)宏,前景是從左上至右下橫貫延伸的一段橋欄桿,小主角陸關(guān)宏扶靠在橋欄桿上,仿佛被冰冷的鋼鐵欄桿刺穿。背景是上海的標(biāo)志性建筑物上海大廈,鏡頭仰視,大廈更像一座大山壓在他細瘦的身軀。他帶著一頂黑色的流浪漢的帽子,黑子的破棉襖扎在腰間,右手另拎一只污濁的洋瓷水杯,是他乞討的工具。他的眉頭緊縮,嘴巴微張、欲言又止,神情彷徨迷茫。

圖2 “進入少年之家前”《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》(《人民畫報》1951年6月號)。原圖片說明:“陸關(guān)宏在七歲那年就開始了流浪生活,整年整月的在饑餓中掙扎。解放前在蔣匪幫統(tǒng)治與帝國主義的壓迫下,造成了千千萬萬的陸關(guān)宏”。

照片下方的文字說明是“陸關(guān)宏在七歲那年就開始了流浪生活,整年整月的在饑餓中掙扎。解放前在蔣匪幫統(tǒng)治與帝國主義的壓迫下,造成了千千萬萬的陸關(guān)宏”(原文為繁體字)。畫報編撰者對他流浪的原因歸結(jié)為國民黨政府的統(tǒng)治和帝國主義的殖民壓迫的社會體制和環(huán)境,流浪兒的悲慘命運憑小孩自己無論如何也無可逆轉(zhuǎn),亂世中兒童的孤苦無助,也在孤身一人的鏡頭語言中表現(xiàn)出來,并且以點帶面地說明這只是千千萬萬分之一。

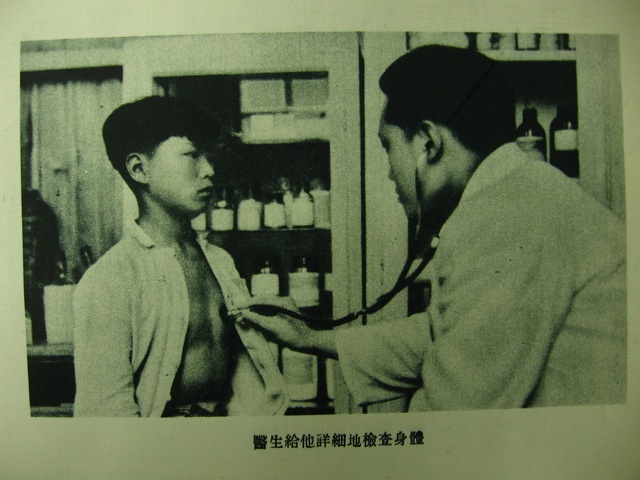

在隨后兩張照片中,(圖3、圖4)陸關(guān)宏分別接受女工作人員贈送的日用品和男醫(yī)生的身體檢查。從他的穿著看,他已經(jīng)有非常大的變化:帶領(lǐng)人民裝和白襯衫都表明他已經(jīng)告別了流浪兒的身份,成為一員社會主義新人。他的眉頭也舒展開來,面對嶄新清潔的日用品和阿姨親切的微笑,他終于綻放出一絲笑容,顯得歡欣和期待,正雙手接過蓋有一張毛巾的盆子,準(zhǔn)備開始新的日常生活,又仿佛有些遲疑,覺得幸福都來得太突然:陽光灑在他們身上。這兩幅照片攝影師均用平視的鏡頭,娓娓闡述新中國對舊社會流浪兒的包容和體貼,陸關(guān)宏也慢慢開始信任新的環(huán)境和周圍的人,解開衣服,讓醫(yī)生的聽診器聽聞自己的心扉。

圖3 “領(lǐng)日用品”《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》(《人民畫報》1951年6月號)。原圖片說明:解放后人民政府大力進行收容流浪兒童的工作。陸關(guān)宏也像其他被收容的兒童一樣進了兒童收容所,首先是剪頭、沐浴、換上新衣服,并發(fā)給他所需要的日用品

圖3的照片說明文字解釋了少年之家/兒童收容所的主要工作:“解放后人民政府大力進行收容流浪兒童的工作。陸關(guān)宏也像其他被收容的兒童一樣進了兒童收容所,首先是剪頭、沐浴、換上新衣服,并發(fā)給他所需要的日用品”,強調(diào)了這是人民政府對流浪兒的接納和關(guān)懷。

圖4 “體檢”《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》(《人民畫報》1951年6月號)。原圖片說明:醫(yī)生給他詳細地檢查身體。

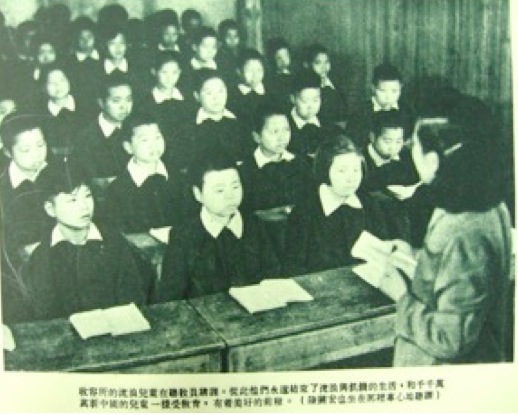

第四(圖4)、第五張圖,陸關(guān)宏理所當(dāng)然的享受了兒童受教育的權(quán)利,課堂上有一名老師、眾多男女學(xué)生,課本攤在書桌,學(xué)生們的小白領(lǐng)紛紛外翻,在低影調(diào)的背景中如一只只破繭的小蝴蝶。圖片說明為:“收容所的流浪兒童在聽教員講課。從此他們永遠結(jié)束了流浪與饑餓的生活,和千千萬萬新中國的兒童一樣接受教育,有著美好的前程(陸關(guān)宏也坐在那里專心地聽課)”。并且,他們還有豐富的課外生活,比如歌詠,仿佛想以贊歌的方式表達對新中國的感激。第五張圖中,流浪兒徹底完成了蛻變,定格在陸關(guān)宏指揮合唱團的一瞬:“陸關(guān)宏被選為少年村文工團團長。他指揮著團員們唱歌。”照片中,他挺拔而自信。

圖5 “聽課” 《陸關(guān)宏之家——記上海少年村》(《人民畫報》1951年6月號)。原圖片說明:收容所的流浪兒童在聽教員講課。從此他們永遠結(jié)束了流浪與饑餓的生活,和千千萬萬新中國的兒童一樣接受教育,有著美好的前程(陸關(guān)宏也坐在那里專心地聽課)

因為沒有注明攝影師,暫也無從考證和核實這組照片是在流浪兒進入少年之家之前就已經(jīng)開始跟蹤拍攝陸關(guān)宏的,并且在他進入少年村之后也長期關(guān)注他,還是事后補拍:這一點對于區(qū)分新聞報道攝影和宣傳攝影無疑十分重要。但從畫面敘述文字的宣傳性,筆者推斷不僅第一張照片,其他進入少年之家后的程序和成長的照片都是補拍和擺拍。

關(guān)于照片的敘事方式,顧錚認為:“攝影切割現(xiàn)實,攝影者再將切割現(xiàn)實所得的現(xiàn)實碎片以某種方式重新組合后,構(gòu)成對現(xiàn)實的主觀解釋。攝影所具有的片斷性,使得攝影的敘事具有一種獨特的語法,那就是照片與照片并置。”[ii]流浪兒蛻變記這組照片的并置中,從上到下,雖然不是流暢的視覺流程慣用的水平走向,也談不上有創(chuàng)意的排版,但報道的立意十分清晰,照片所想要敘述的政府更迭的歷史進程及流浪兒陸關(guān)宏的蛻變過程不言而喻。

這樣的情節(jié)還不禁讓人想到顧錚和陳映芳都研究過的解放前后三毛的形象的轉(zhuǎn)變。“流浪的三毛在迎接解放后,從此變?yōu)橐粋€幸福而好學(xué)的三毛”,陳映芳認為“這也許是出于1949年以后張樂平對中國兒童社會狀況的真實的感受”,[iii]但顧錚認為更可能是新社會的意識形態(tài)俘虜了流浪兒三毛。

這組報道還凸顯了巴特所謂的文字作為“錨”的作用:“視覺圖像的意義是多元、分歧的,一連串符號義浮動于其中。文字可以固定那串浮動的符號義,以解除不確定性”。[iv]就是說,通過文字,圖片的多義性可以得到有效的控制,而集中、明確地表達制圖者和畫報編輯的意圖,使之能夠準(zhǔn)確地傳達給讀者。

筆者認為,在新中國的第一個六一兒童節(jié),《人民畫報》為此做的“中國少年兒童”專題,需要一種視覺上的儀式來告別舊社會,讓兒童走進新社會的懷抱,宣示新社會的到來及其與舊社會的重大區(qū)別,體現(xiàn)新社會中兒童將受到重視、保護和關(guān)愛。

注釋:

[i] 來自網(wǎng)易圖片《人民畫報》六十年封面專題中1960年11期封面說明。http://news.163.com/photonew/0I6I0001/6195_11.html

[ii] 顧錚.顧錚攝影文論集[M].上海:上海文化出版社,2012 :25

[iii] 陳映芳.圖像中的孩子——社會學(xué)的分析[M].濟南:山東畫報出版社,2003:68

[iv] 轉(zhuǎn)引自孟建、(德)Stefan Friedrich主編.圖像時代:視覺文化傳播的理論詮釋[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2005

首頁

首頁 來源:瑞象館

來源:瑞象館 責(zé)編:King

責(zé)編:King 2014-06-18

2014-06-18

京公網(wǎng)安備11010102000847號

京公網(wǎng)安備11010102000847號 掃碼關(guān)注微信公眾號

掃碼關(guān)注微信公眾號 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團體會員微信公眾號集成平臺

各團體會員微信公眾號集成平臺