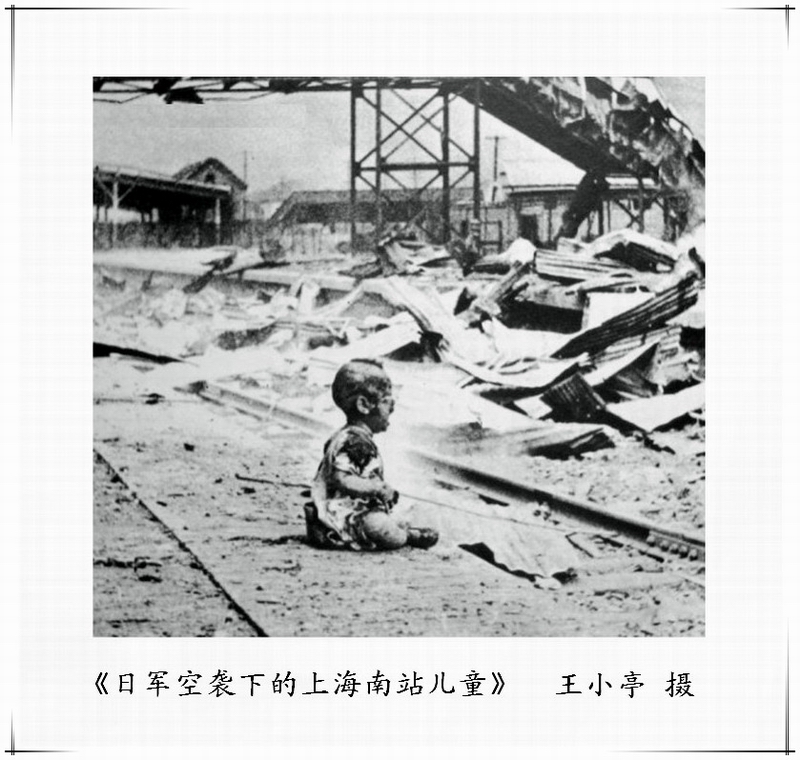

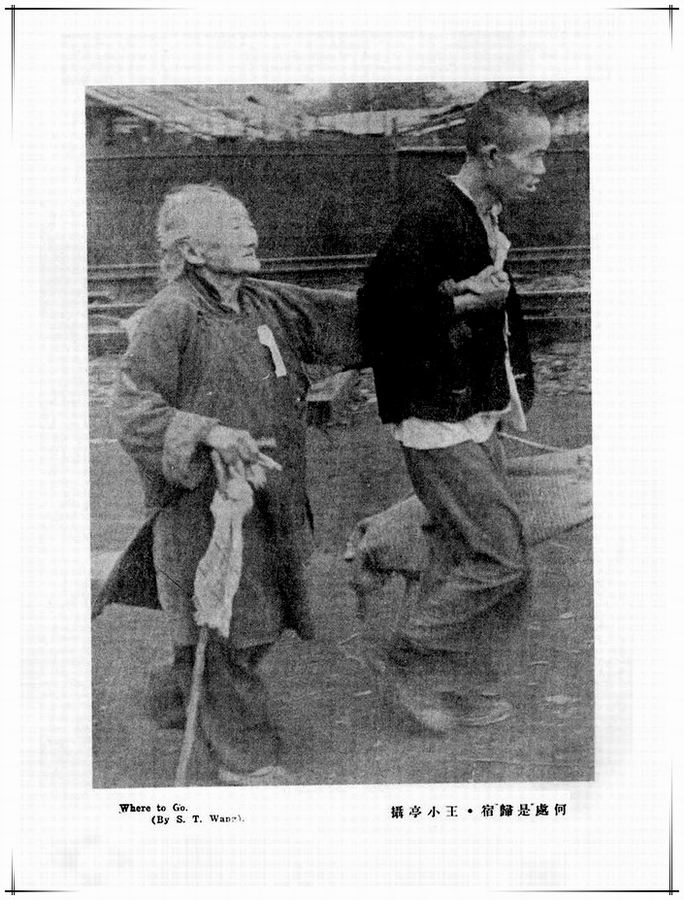

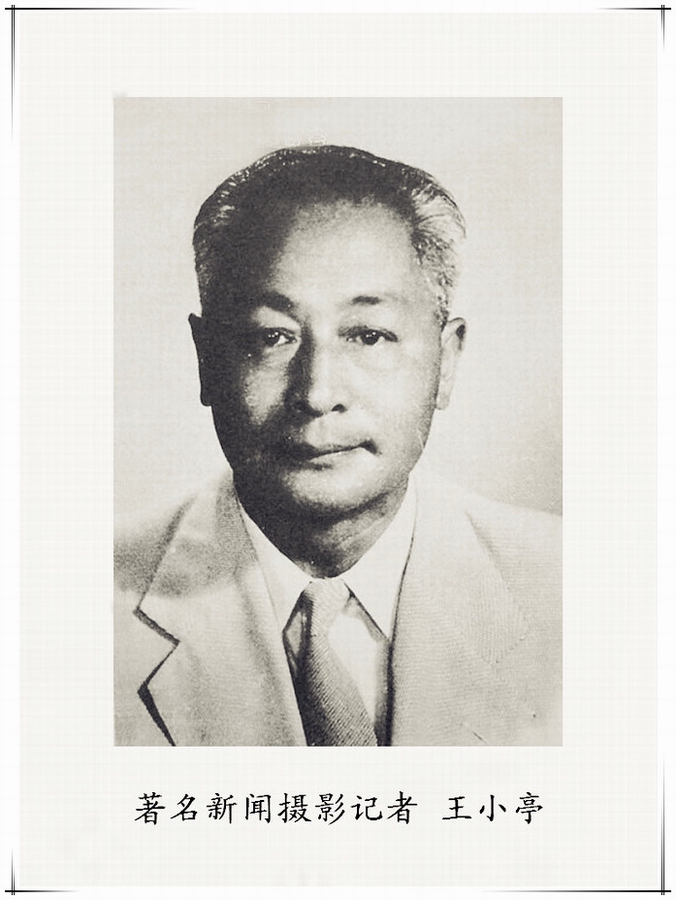

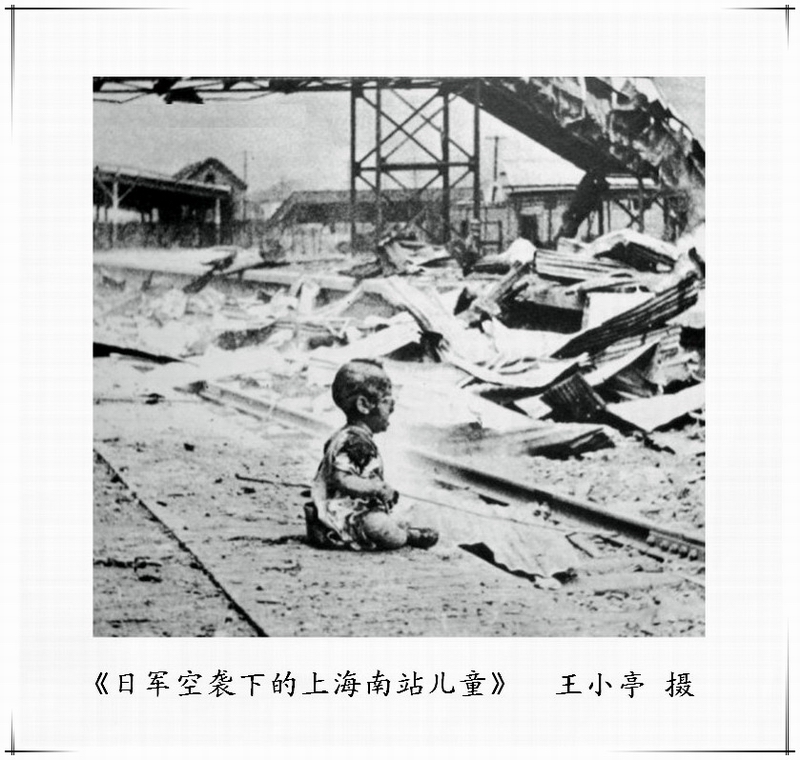

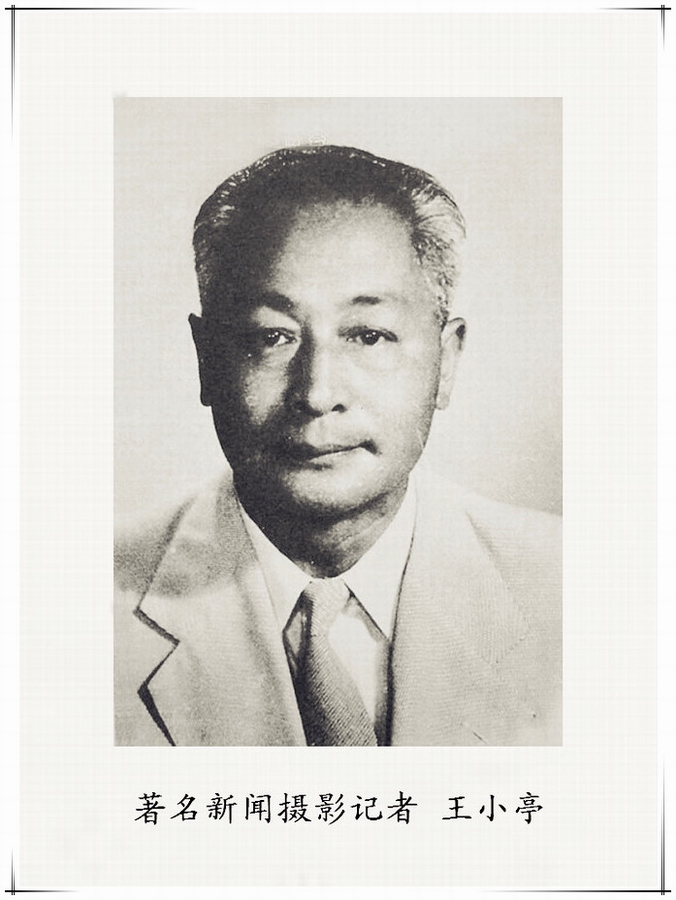

王小亭(1900—1981),又名王海升,北京市人,我國早期的新聞攝影記者。曾任英美公司電影部攝影師,萬國新聞通訊社攝影記者,上海申報新聞攝影部主任,美國赫斯特新聞社記者。1937年8月28日,他拍攝的“日軍空襲下的上海南站兒童”照片,徹底戳穿了日本軍國主義的丑惡嘴臉,在美國《生活》雜志發(fā)表后,立刻引起國際上的強烈反響,世界各國民眾開始聲援和支持中國的抗戰(zhàn)。

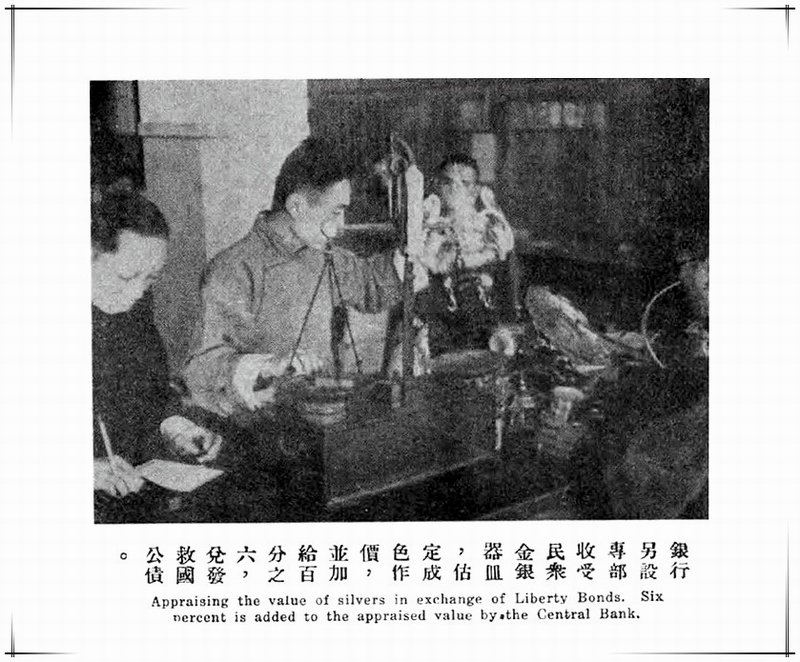

淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā)后,大批難民通過上海南站乘火車返回原籍,8月28日下午2時10分,日軍由2架偵察機引導,6架轟炸機竄至上海南站上空。當時有1800余人在南站候車,日軍飛機不斷俯沖轟炸,投彈20余枚,當即炸死難民250余人,炸傷500余人,滬杭鐵路交通樞紐毀于一旦。美國赫斯特新聞社的攝影記者王小亭及時趕到現(xiàn)場,他看到一位渾身是血、嚎陶大哭的孩子,隨即用電影攝影機拍攝了這個幼小的幸存者。膠片被美國海軍軍艦送到馬尼拉,又由飛機送往紐約,同年10月4日,“日軍空襲下的上海南站兒童”的照片,刊登在美國的《生活》雜志封面上。美國政府還將這張照片用在紅十字會和國家公債的海報上,并制成明信片散發(fā)到全世界各個角落。

當年最具影響力的《生活》雜志讀者有千千萬,再加上其它媒介的傳播,世界上至少有1.36億人看到了王小亭拍攝的“日軍空襲下的上海南站兒童”照片。為此,日本軍國主義感受到來自國際輿論的強大壓力,日本宣傳機構(gòu)還恬不知恥地辯解道:“王小亭的照片是一張假照片,那個小孩不在車站,是他從外面抱過來的”。事實上,王小亭不但拍攝了幼小的幸存者,還拍攝了孩子的哥哥和他的父母,當時孩子的母親已被炮彈炸死在鐵軌上,被炮彈皮灼傷的孩子就坐在母親尸體的旁邊,孩子的父親為了便于轉(zhuǎn)移,把孩子抱到站臺上后,又為孩子的哥哥包扎頭部上的傷口。就在這時王小亭迅速用攝影機把這一場景記錄下來,緊接著叫來了紅十字救護隊,為灼傷的孩子和他的哥哥做了救治。從事件的整個環(huán)境看這一組照片,孩子的全家都在被轟炸的現(xiàn)場,所以說,這張照片真實性沒有問題。1938年6月,美國新聞協(xié)會向王小亭頒發(fā)獎章,表彰他在戰(zhàn)地攝影上的杰出成就。由此,日本人恨透了王小亭,日本特務機關(guān)把王小亭視為眼中釘肉中刺,懸賞通緝照片的作者王小亭,機敏的王小亭在英國政府的保護下,攜家眷順利轉(zhuǎn)移到香港。

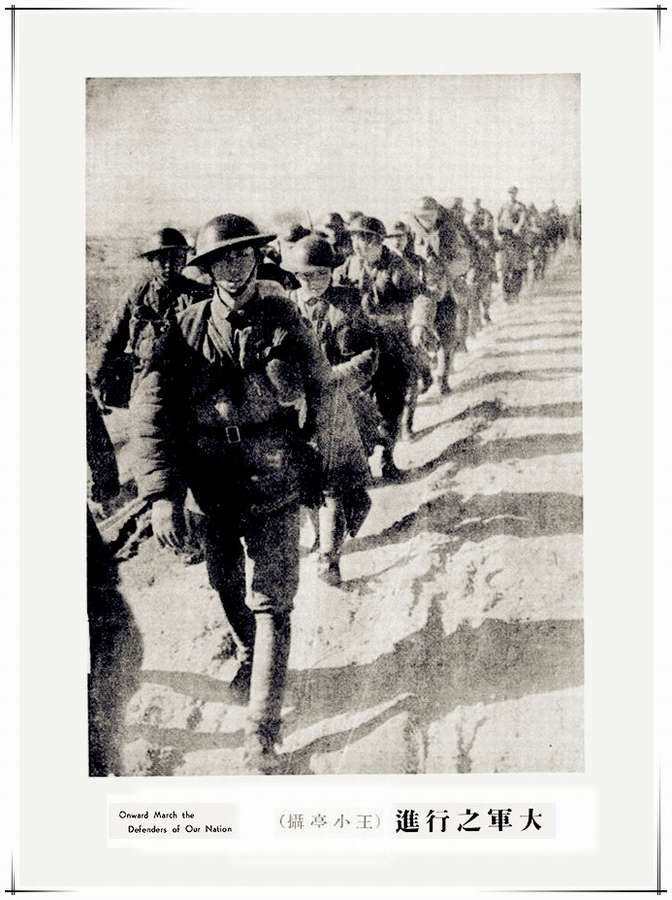

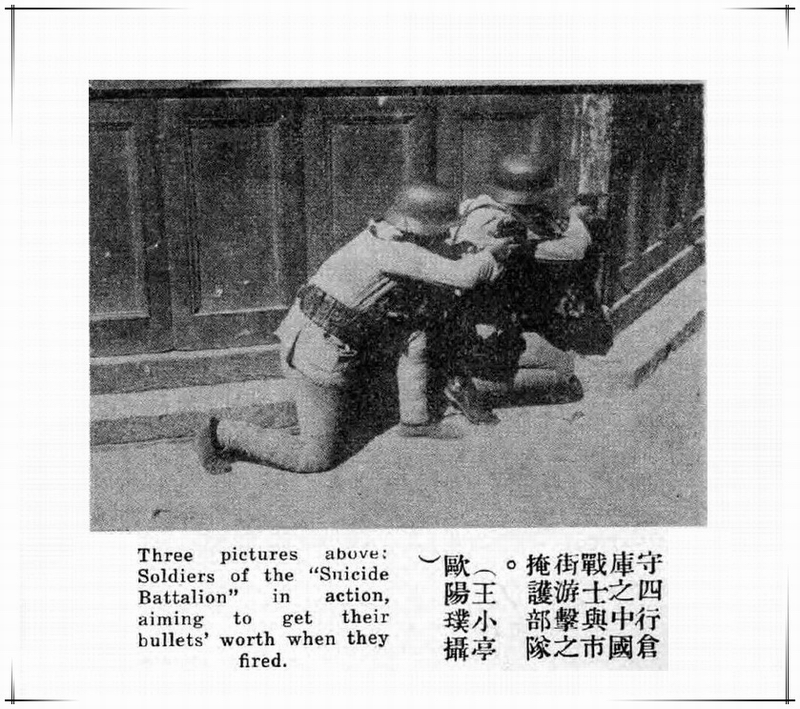

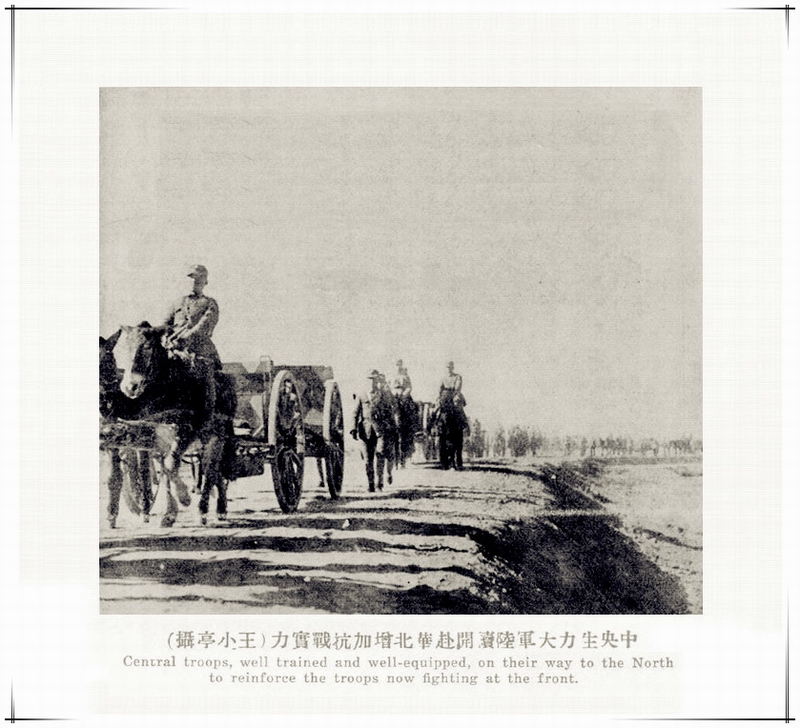

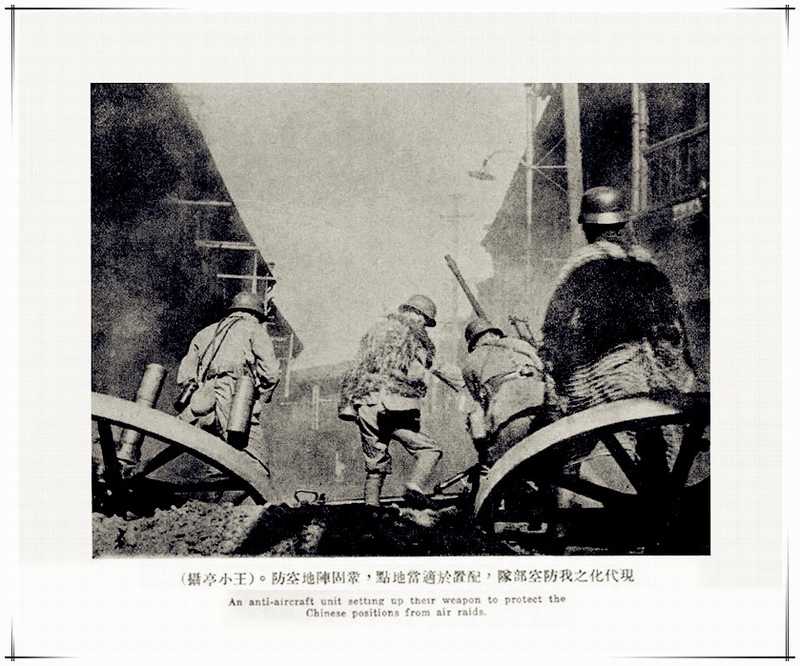

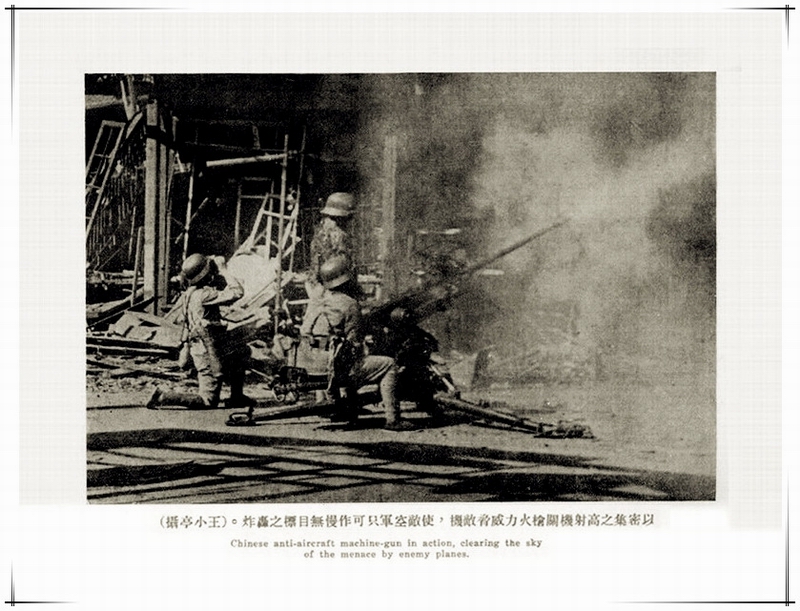

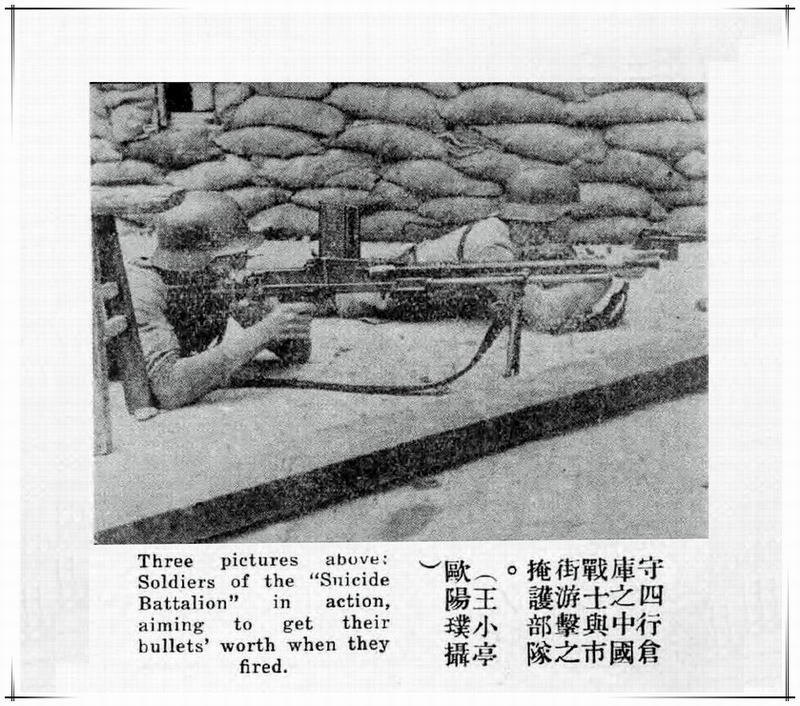

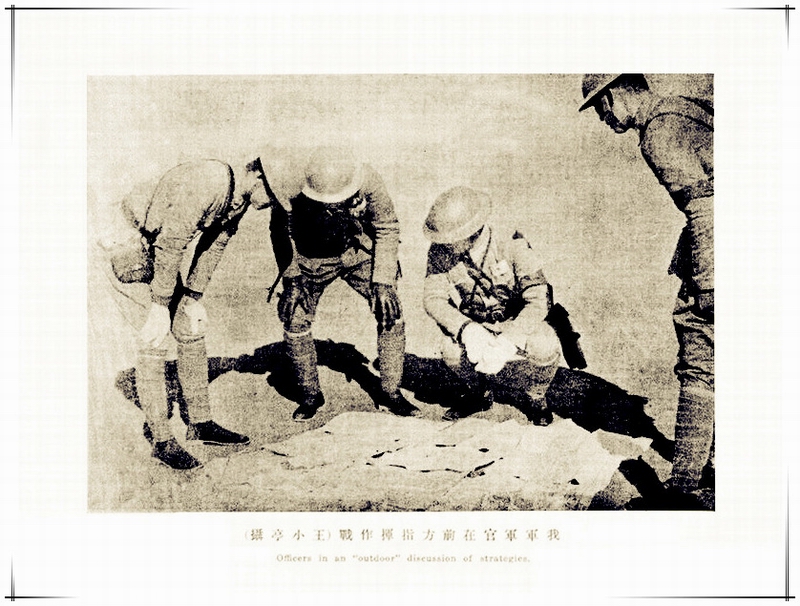

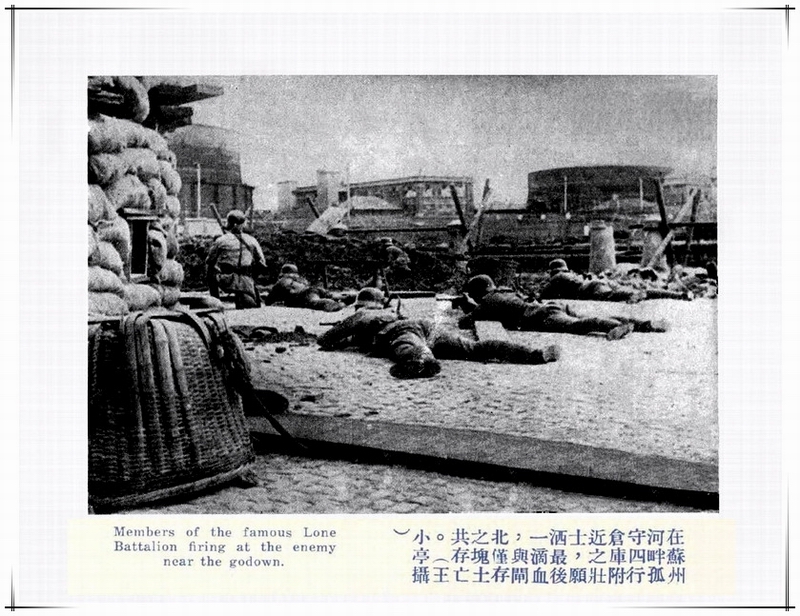

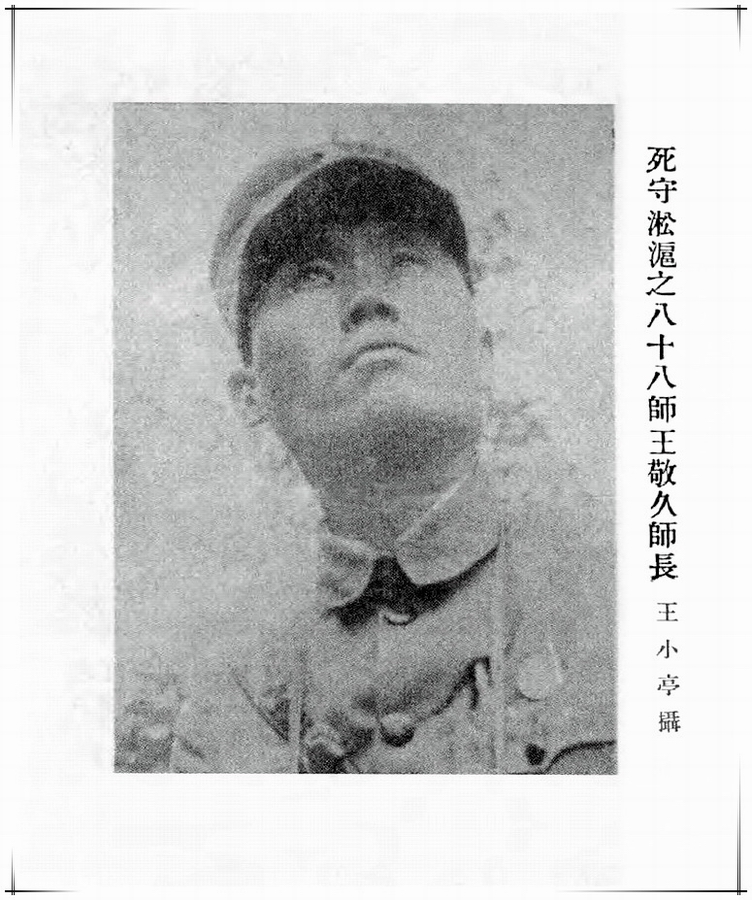

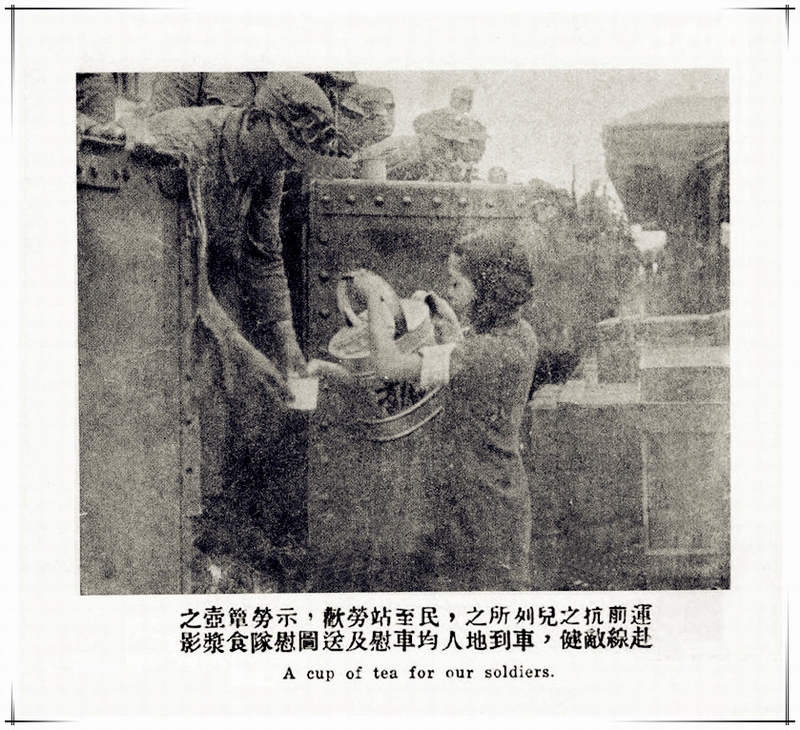

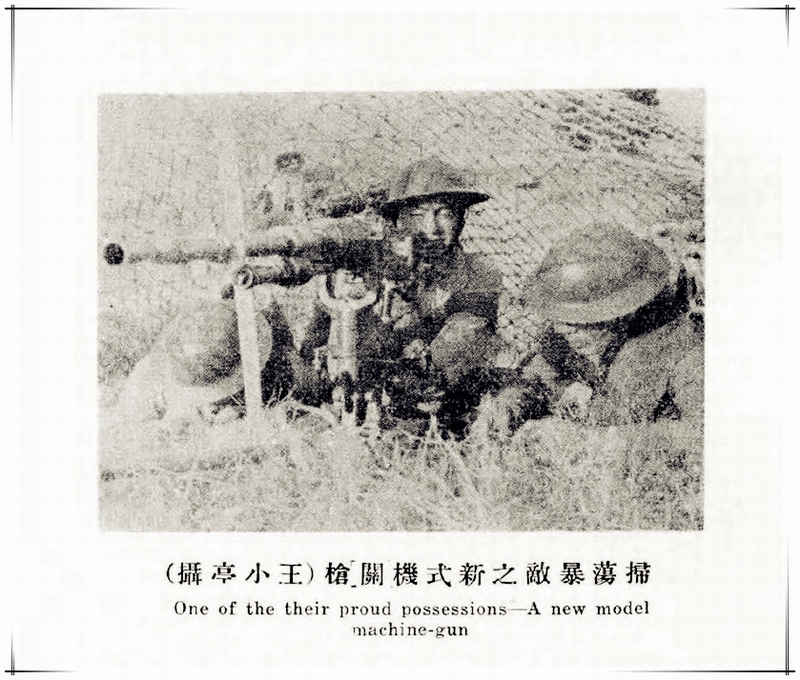

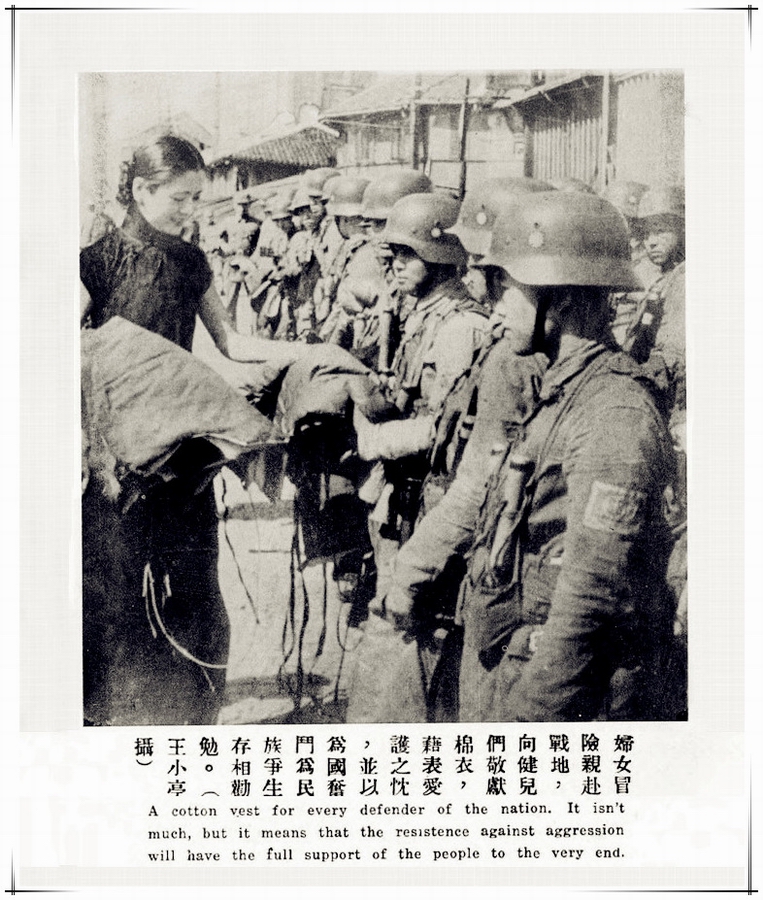

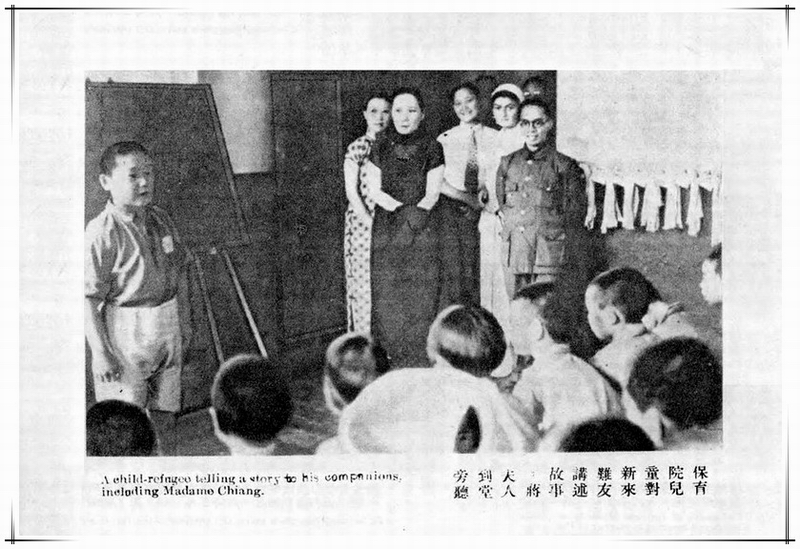

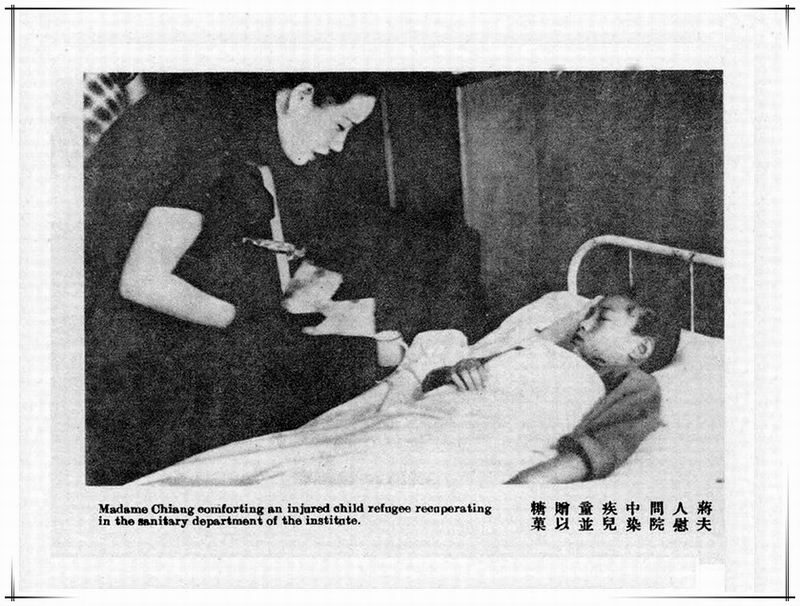

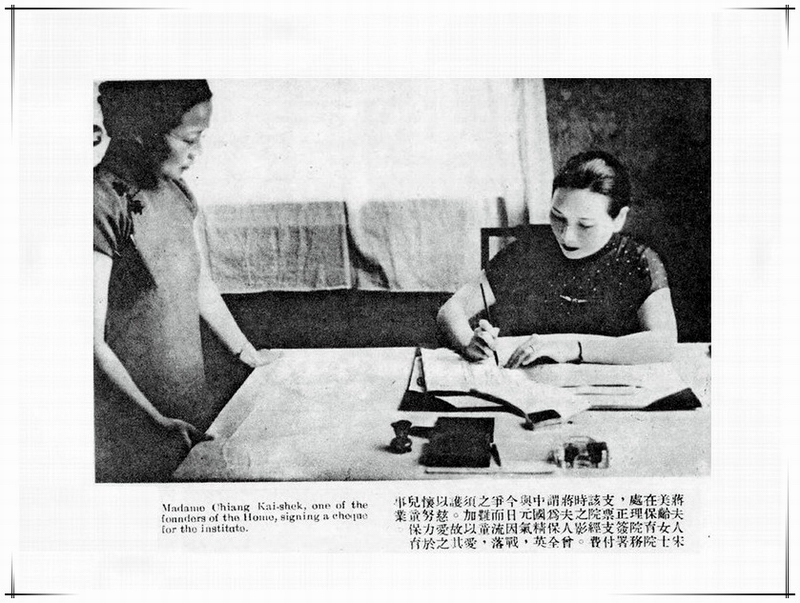

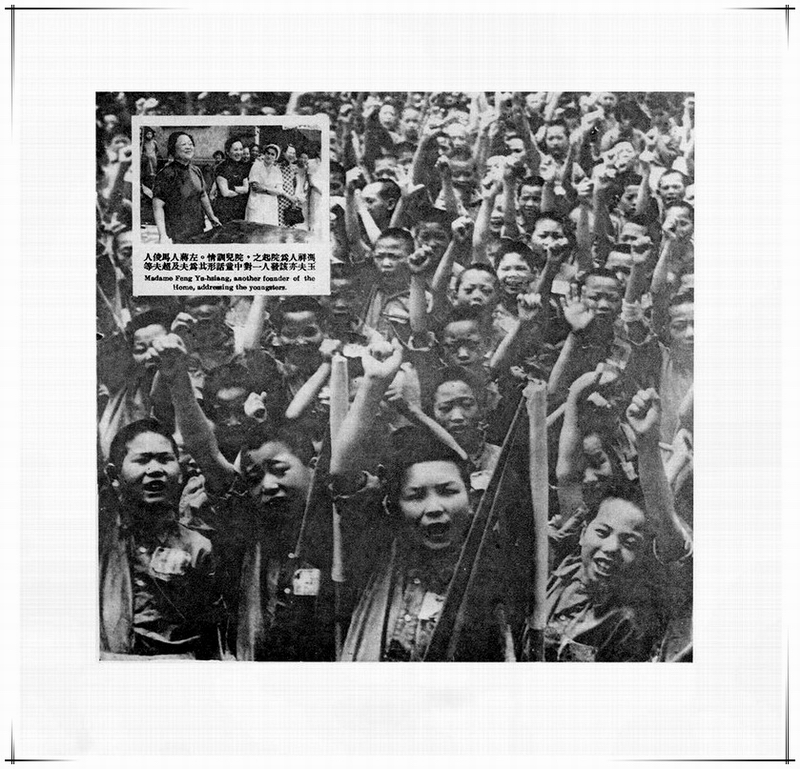

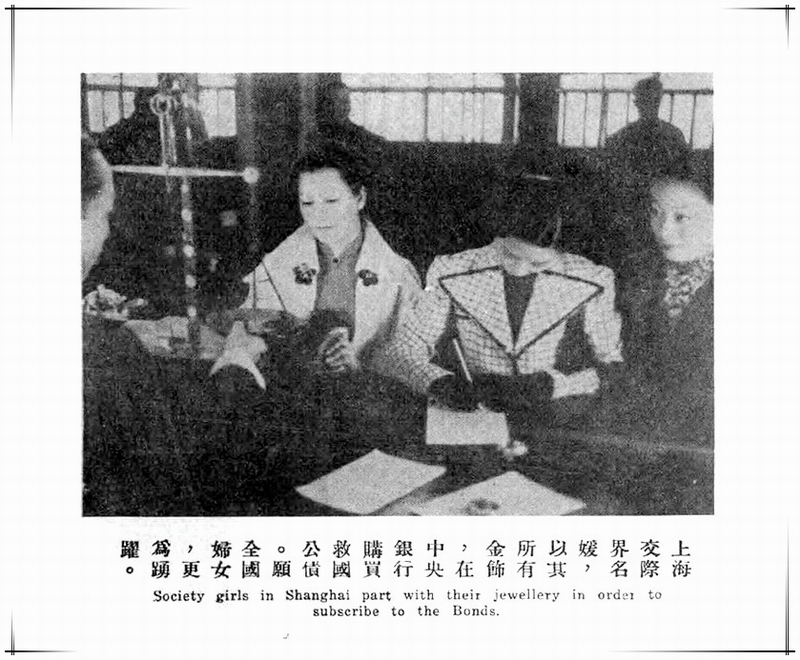

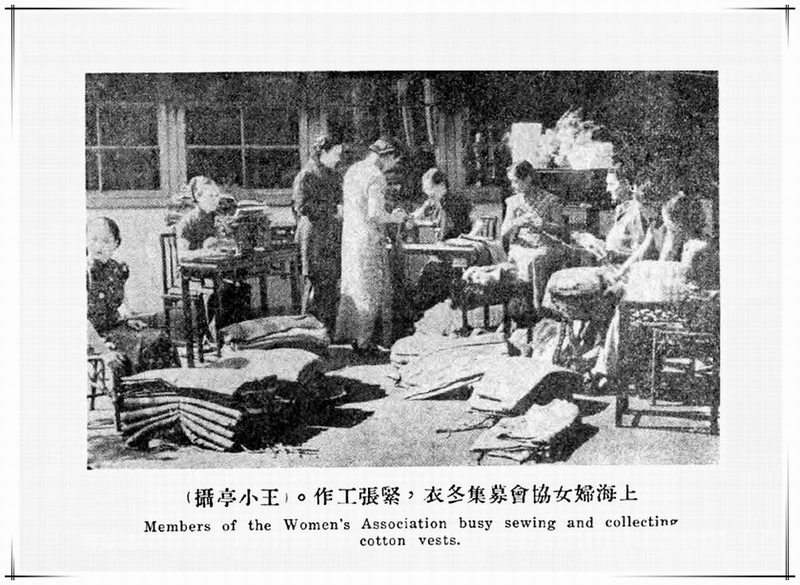

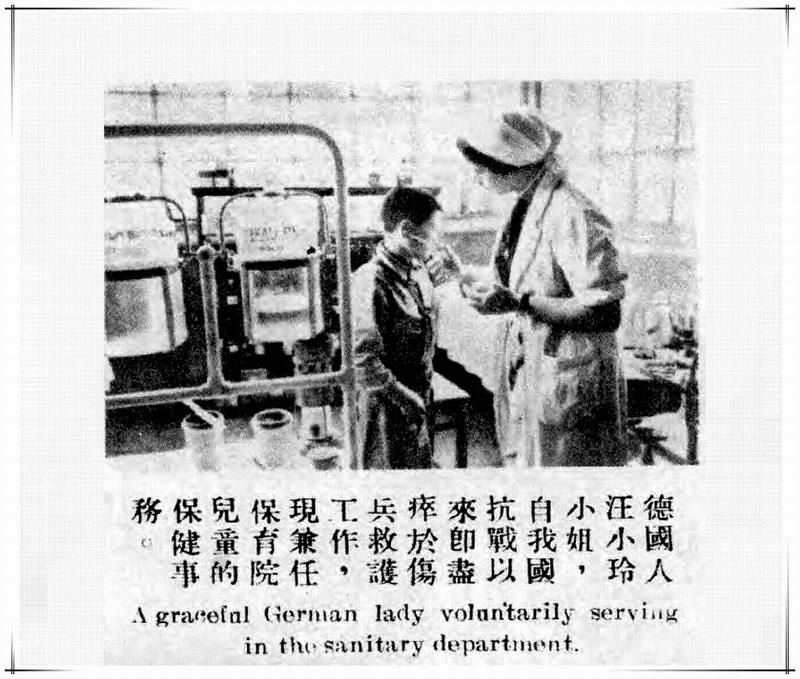

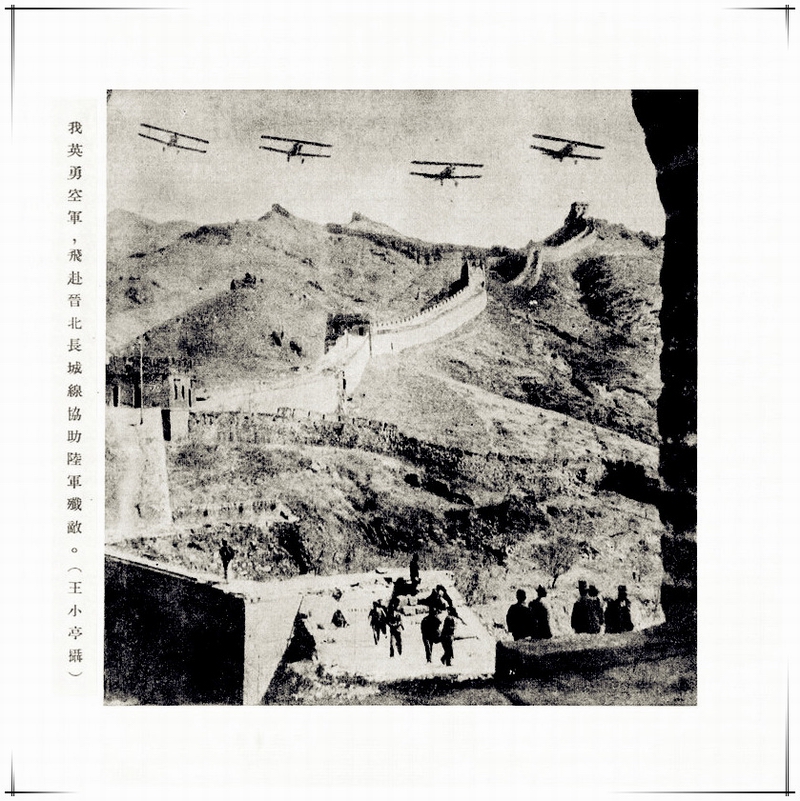

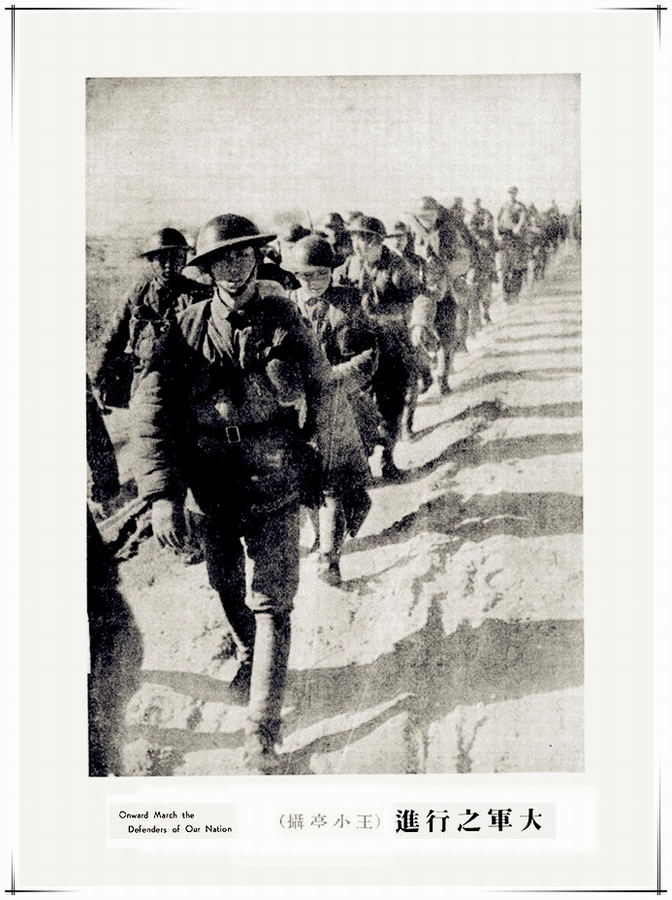

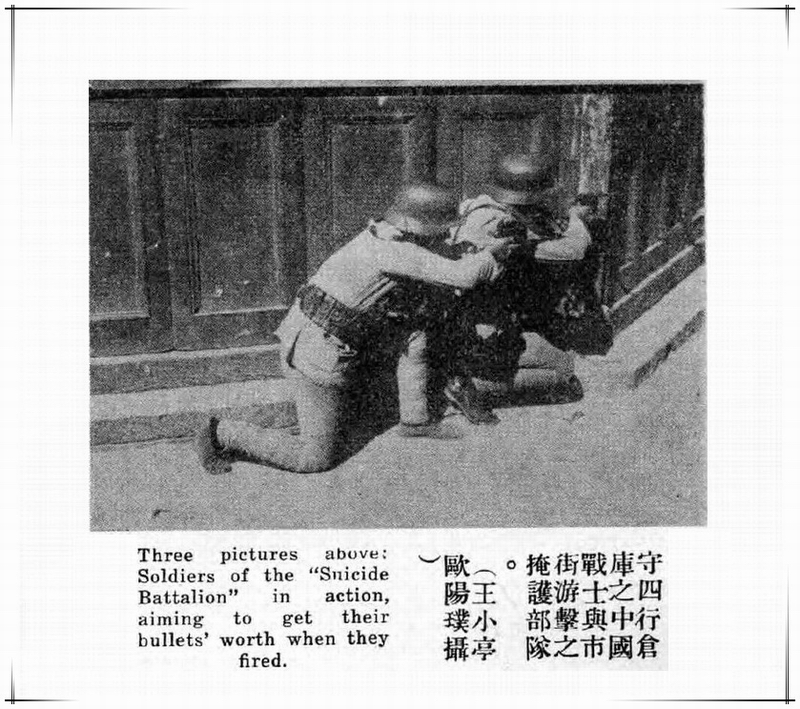

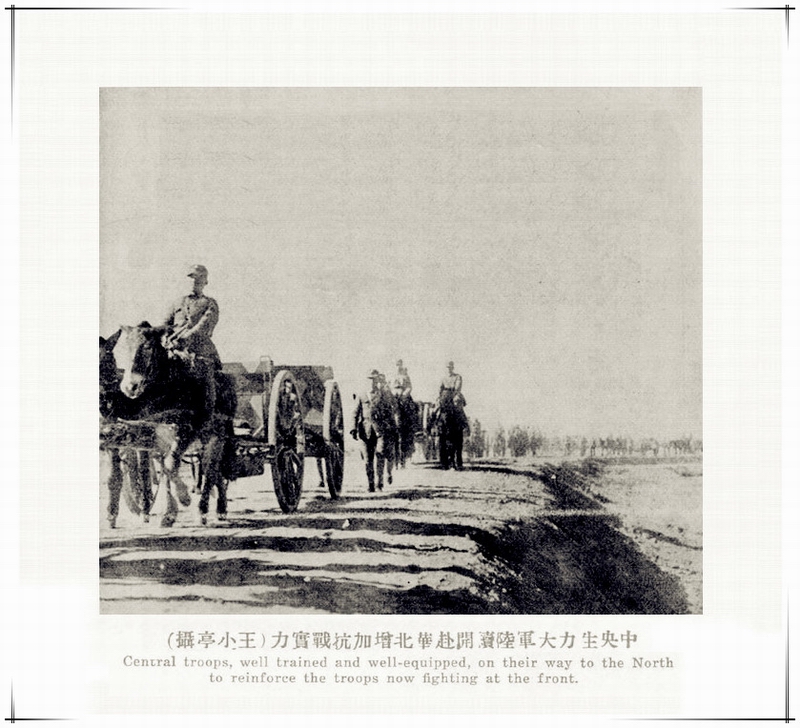

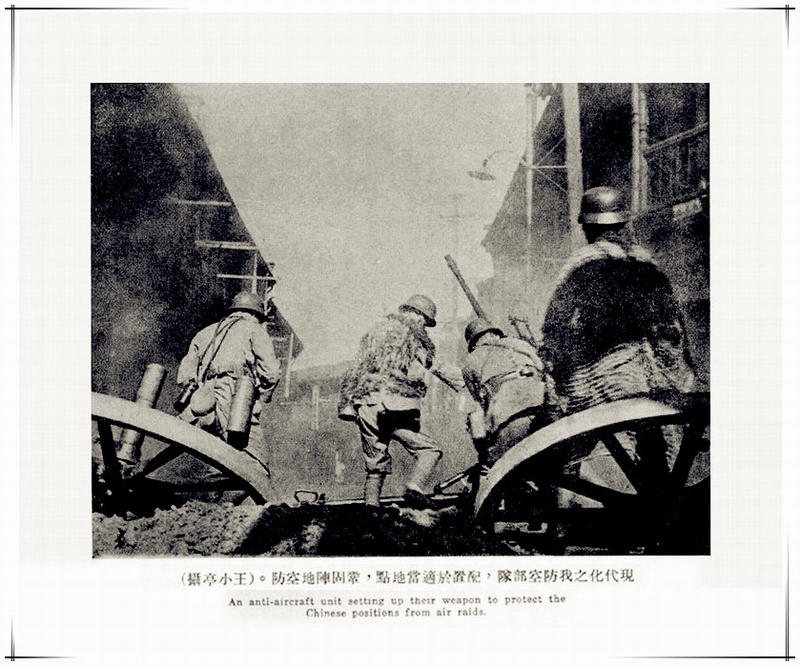

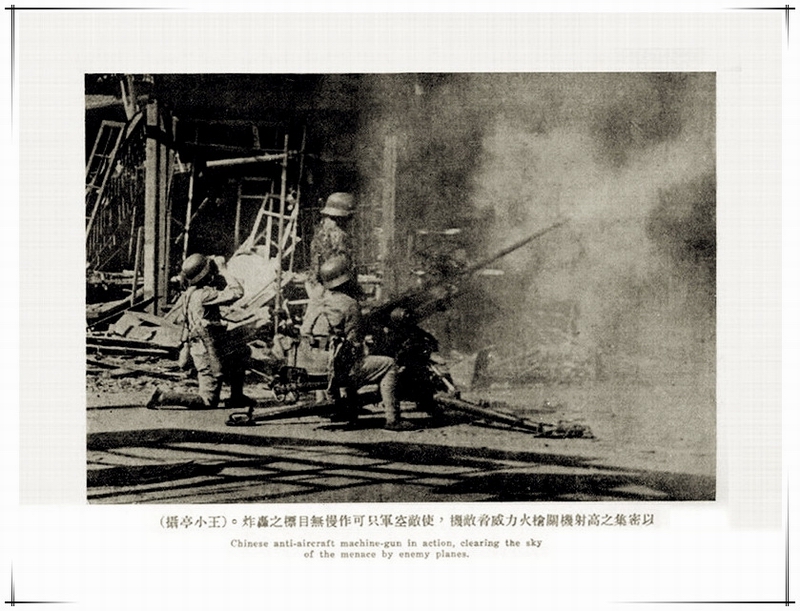

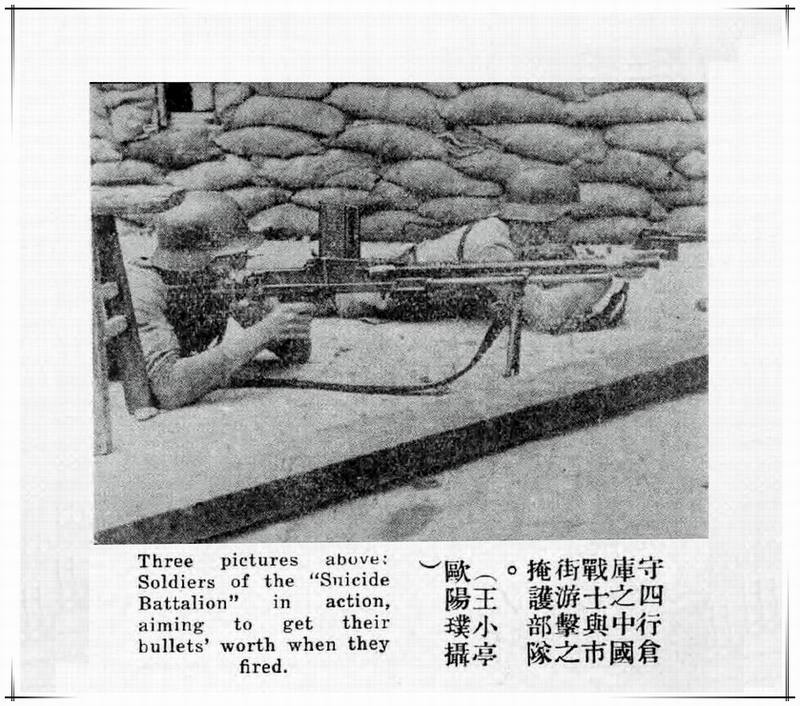

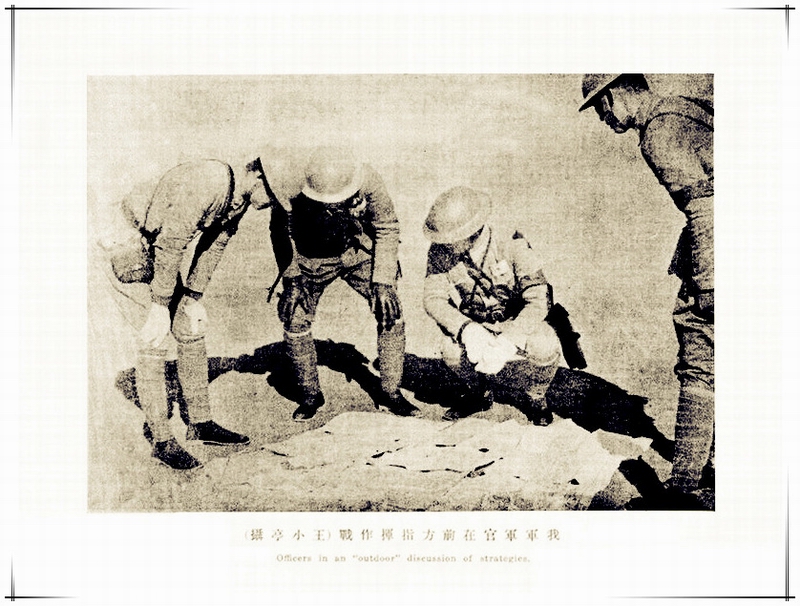

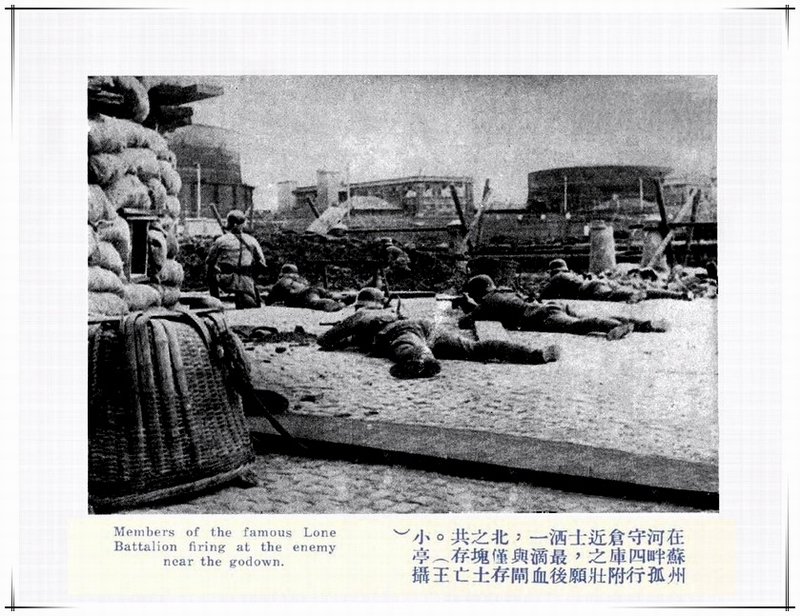

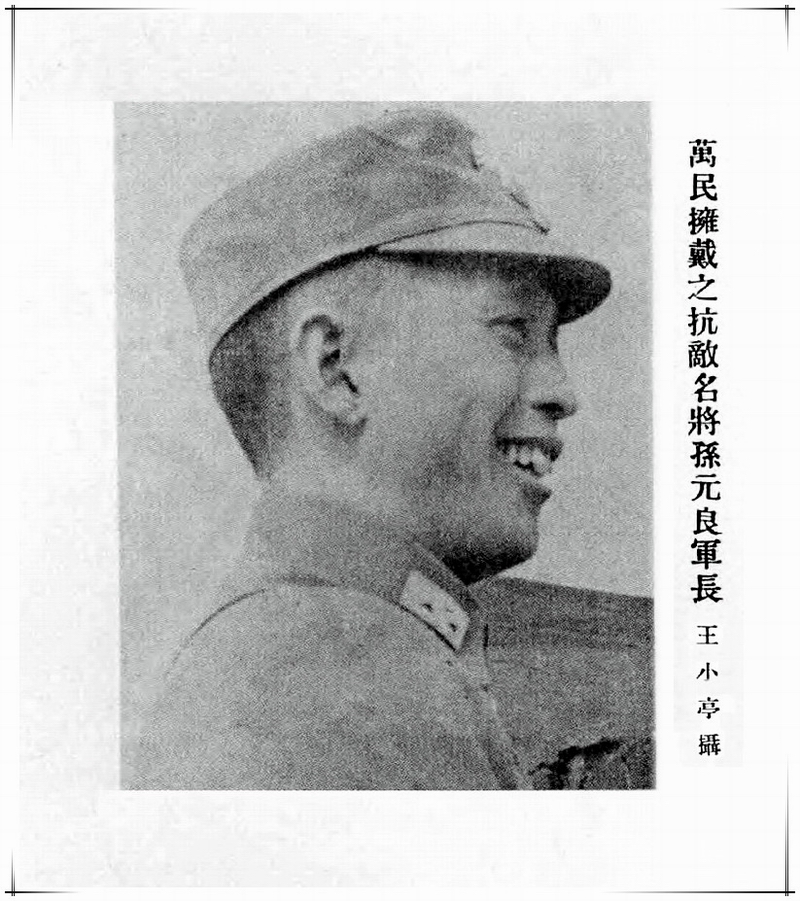

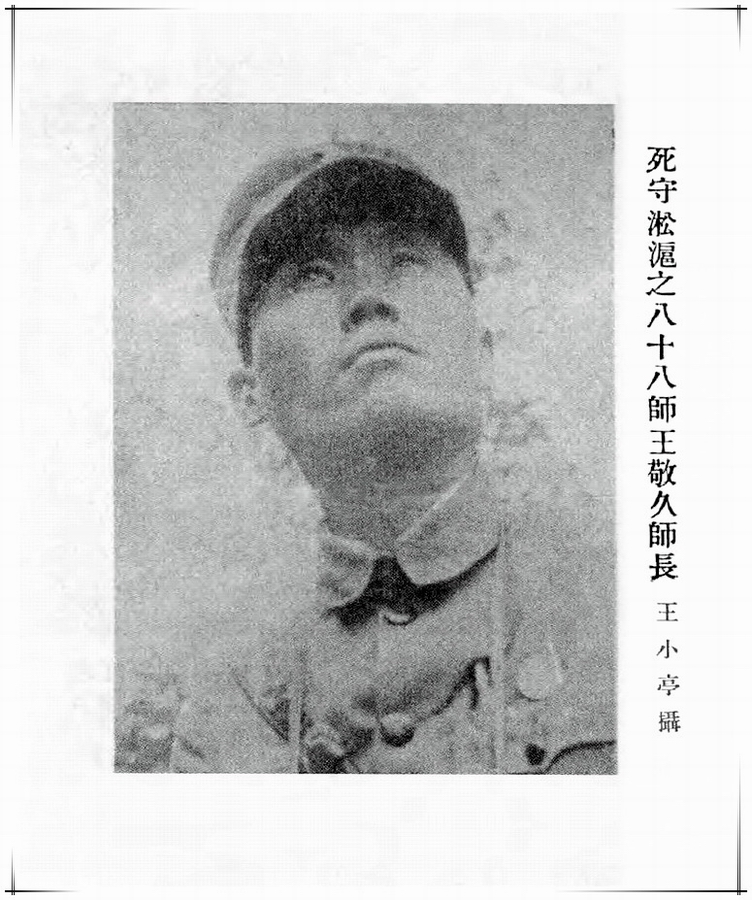

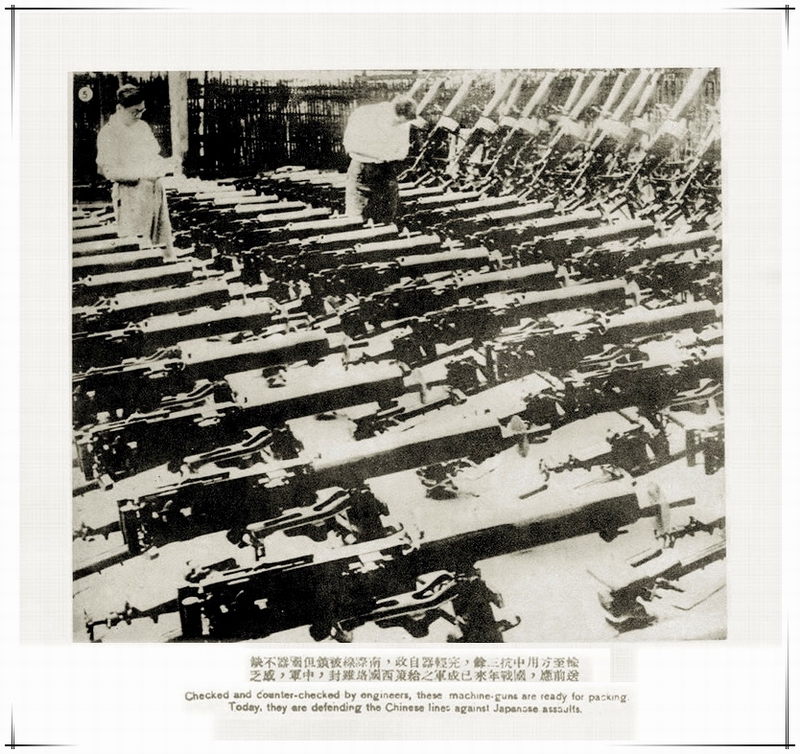

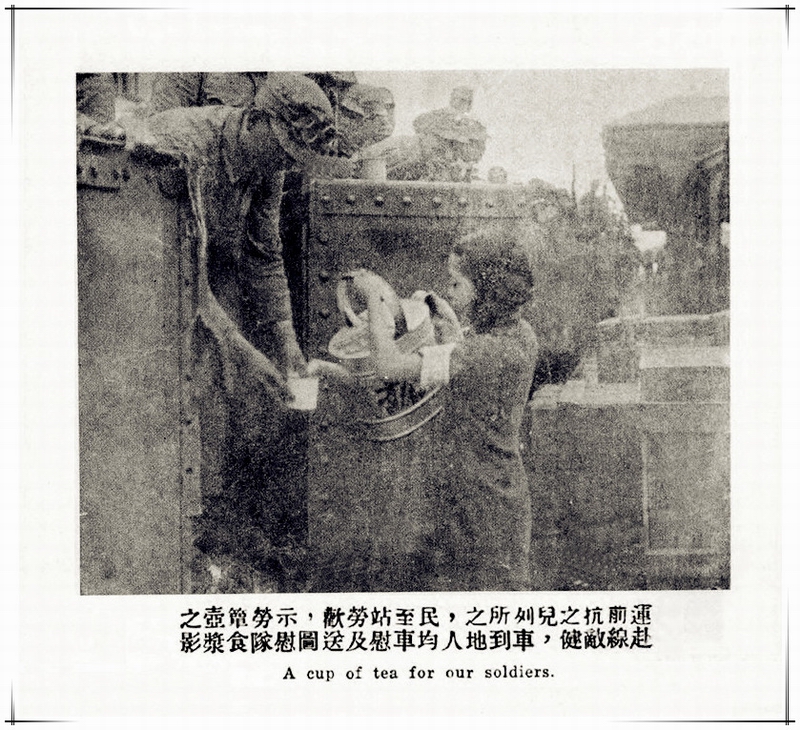

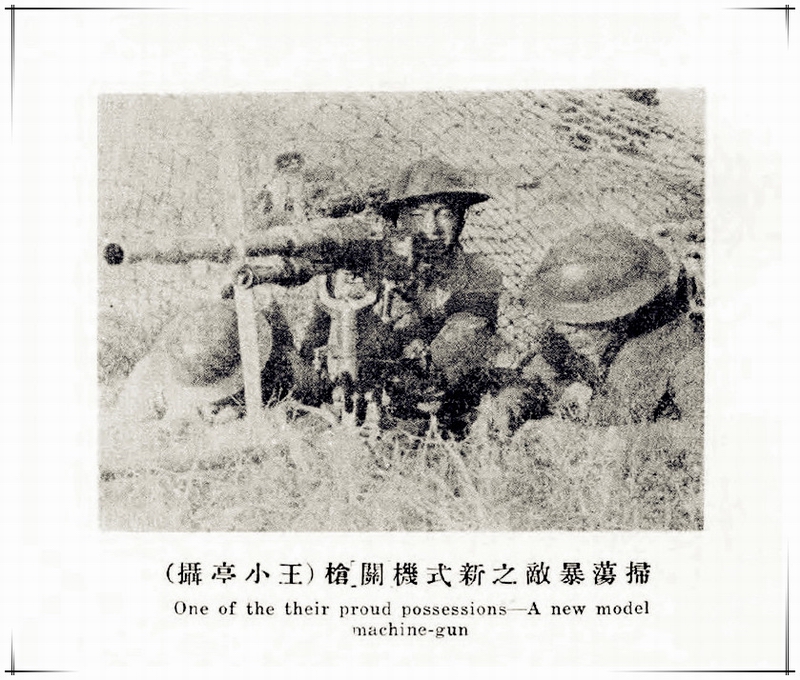

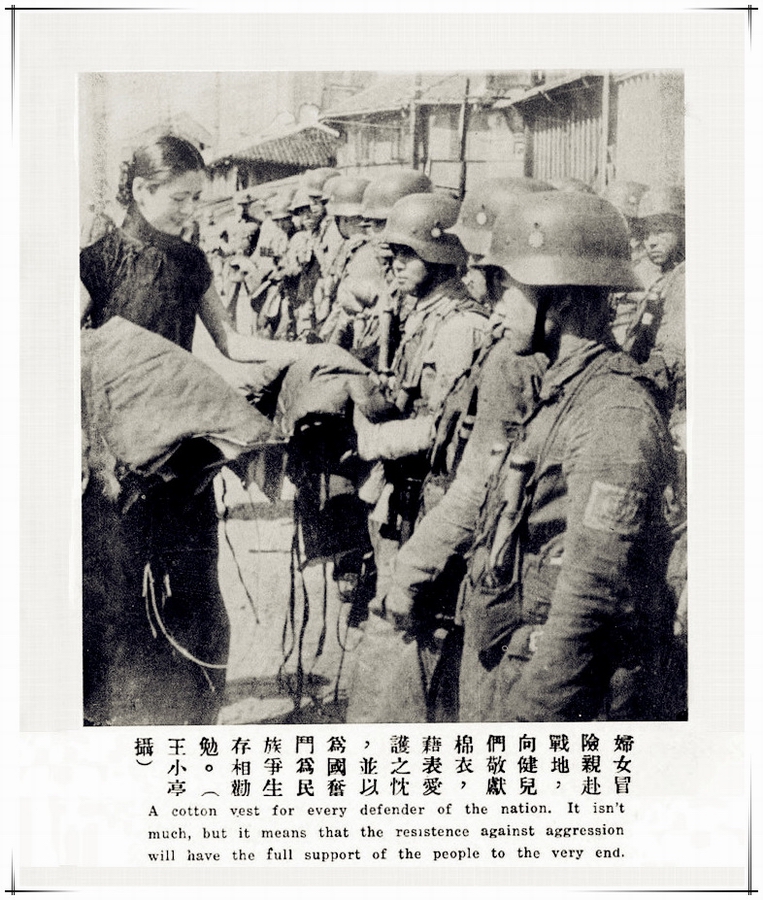

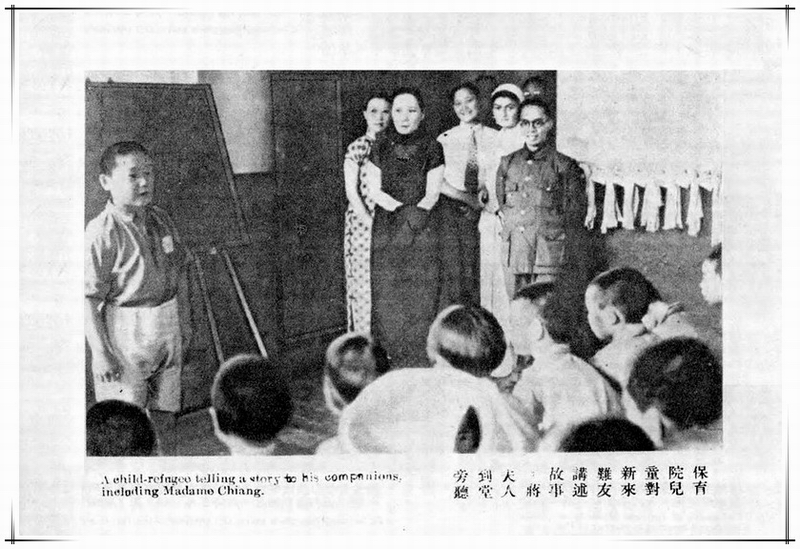

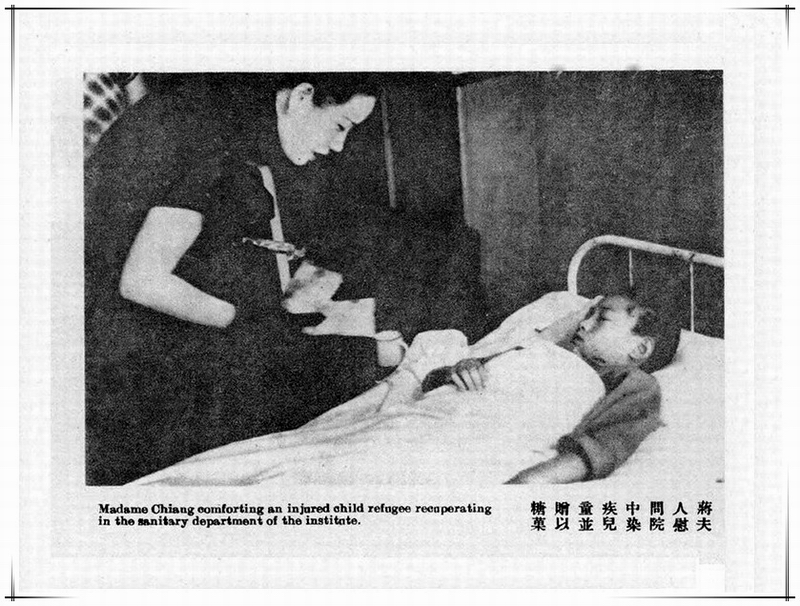

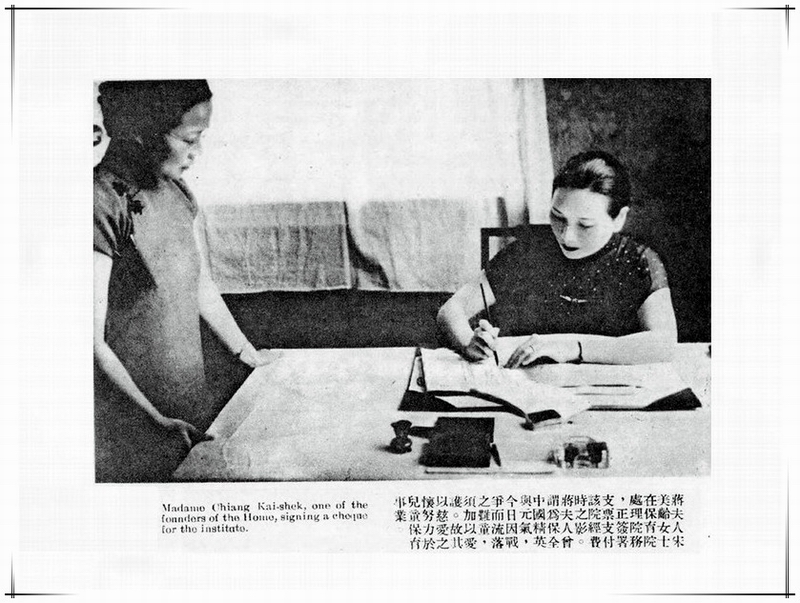

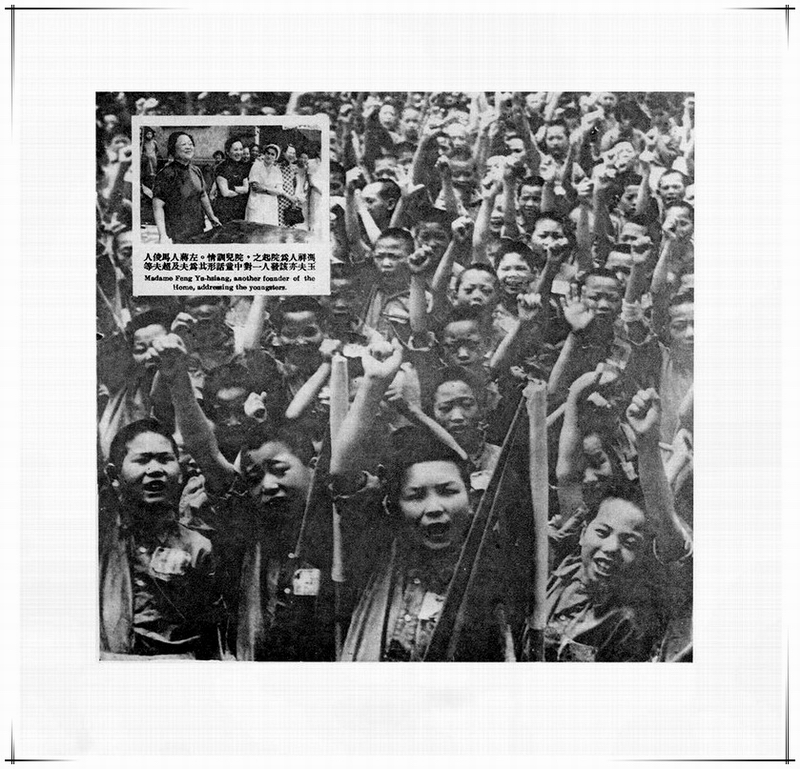

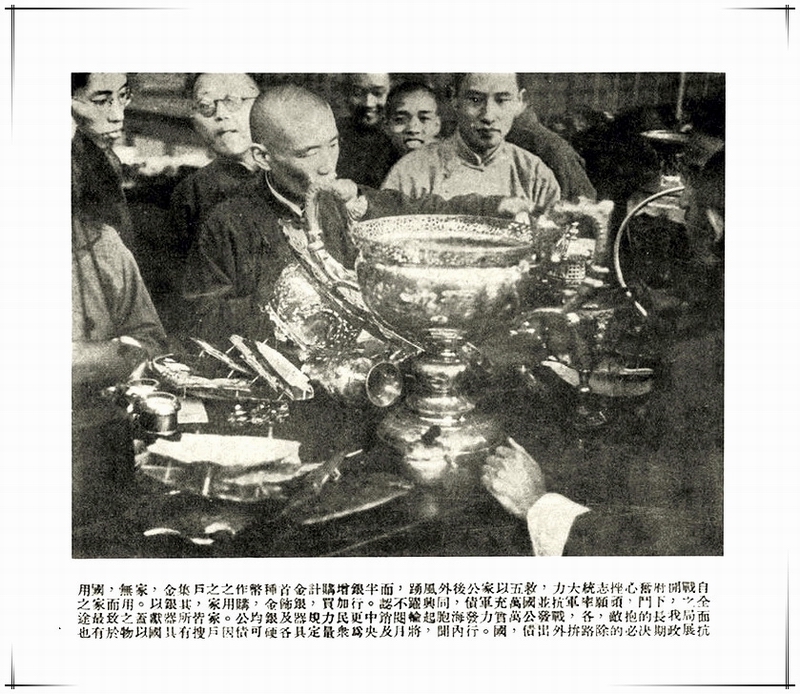

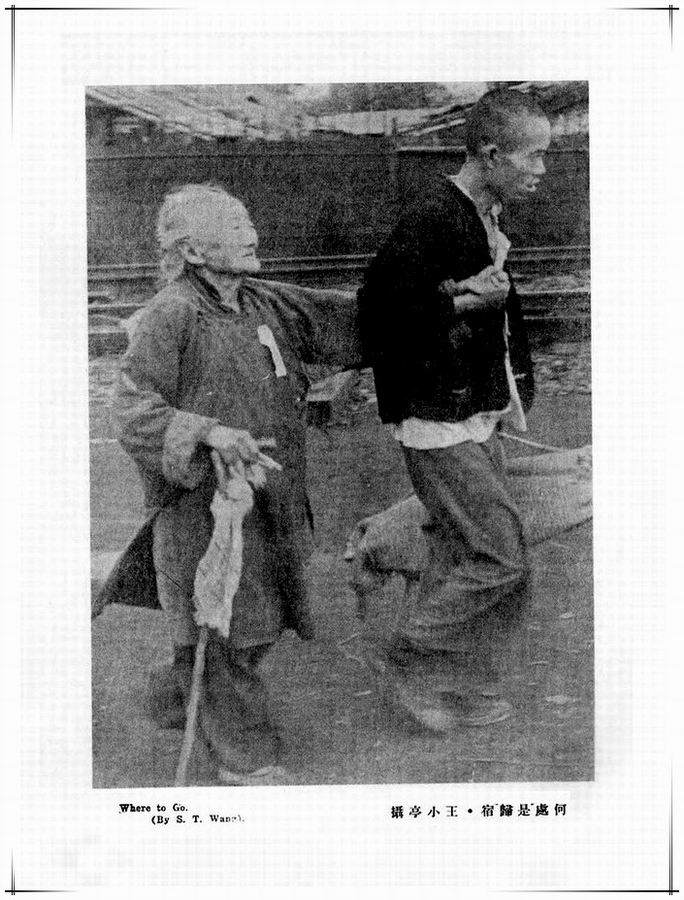

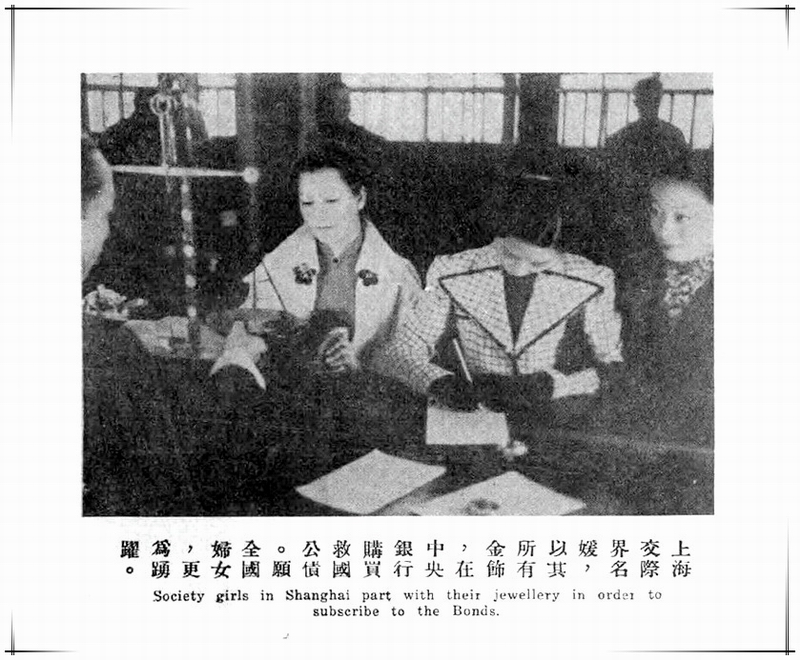

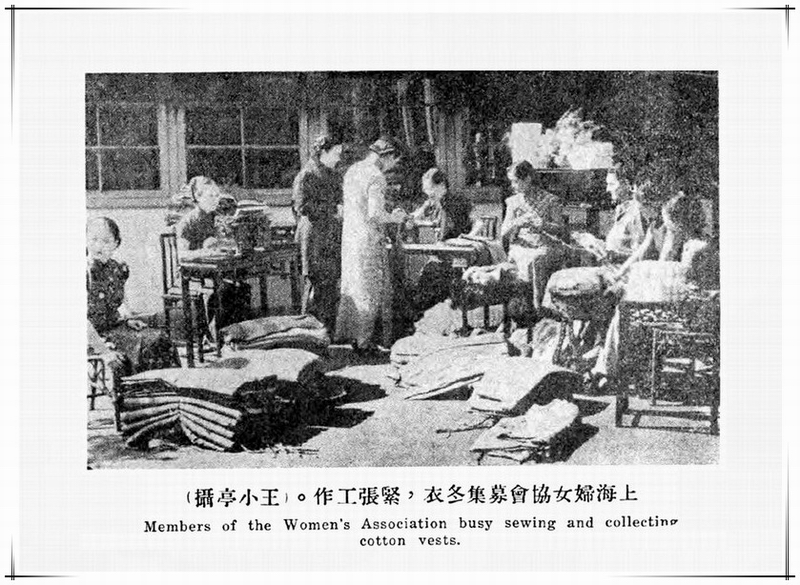

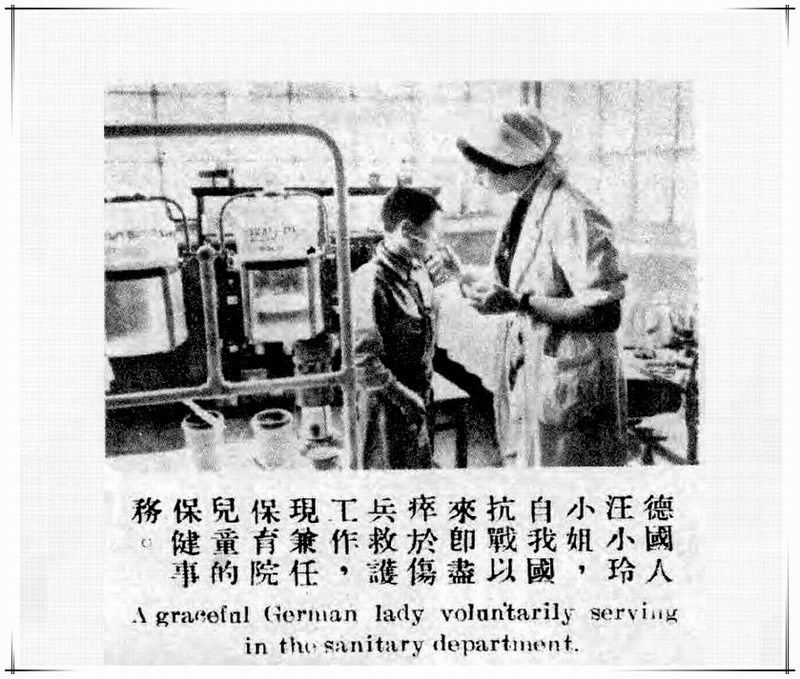

看了“日軍空襲下的上海南站兒童”這張照片,人們自然而然會想起王小亭,著名新聞攝影記者王小亭一生拍片無數(shù),尤其是他在淞滬抗戰(zhàn)期間拍攝的照片,讓人們銘刻于心。當時這些照片通過媒介傳播出去,使人們看到日本軍國主義的殘暴、中國軍隊頑強的抵御能力、以及社會各界民眾支持抗戰(zhàn)的場景,從而增強了全民抗戰(zhàn)的必勝信念。

圖文提供/趙俊毅

圖文提供/趙俊毅

首頁

首頁 來源:中國攝影家協(xié)會網(wǎng)

來源:中國攝影家協(xié)會網(wǎng) 責編:圖文提供/趙俊毅

責編:圖文提供/趙俊毅 2014-04-25

2014-04-25

京公網(wǎng)安備11010102000847號

京公網(wǎng)安備11010102000847號 掃碼關(guān)注微信公眾號

掃碼關(guān)注微信公眾號 掃碼關(guān)注官方微博

掃碼關(guān)注官方微博 各團體會員微信公眾號集成平臺

各團體會員微信公眾號集成平臺