【紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利】沙飛和他的《戰(zhàn)斗在古長城》系列作品

來源:沙飛攝影網(wǎng)

來源:沙飛攝影網(wǎng)

責(zé)編:小A

責(zé)編:小A

2014-08-15

2014-08-15

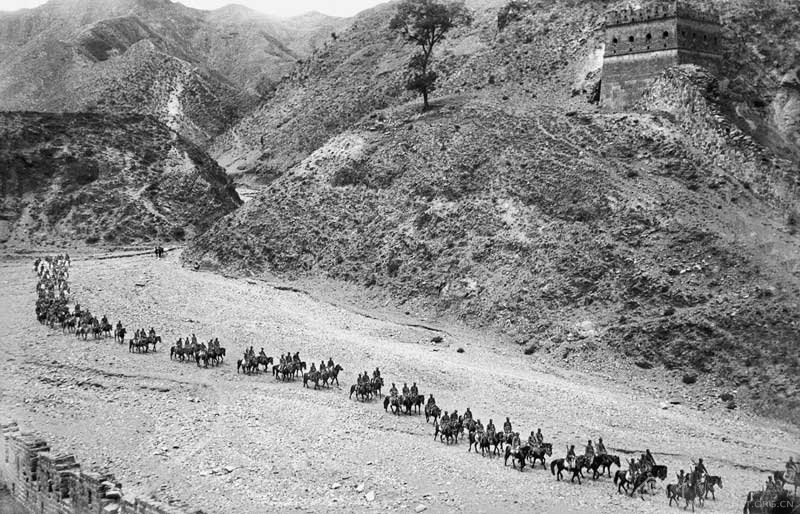

八路軍騎兵挺近敵后 拍攝時間:1937年10月 拍攝地點:山西靈丘牛邦口

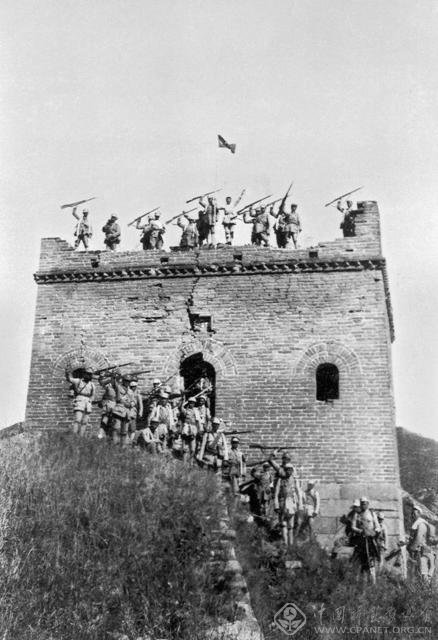

八路軍在古長城上歡呼勝利 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

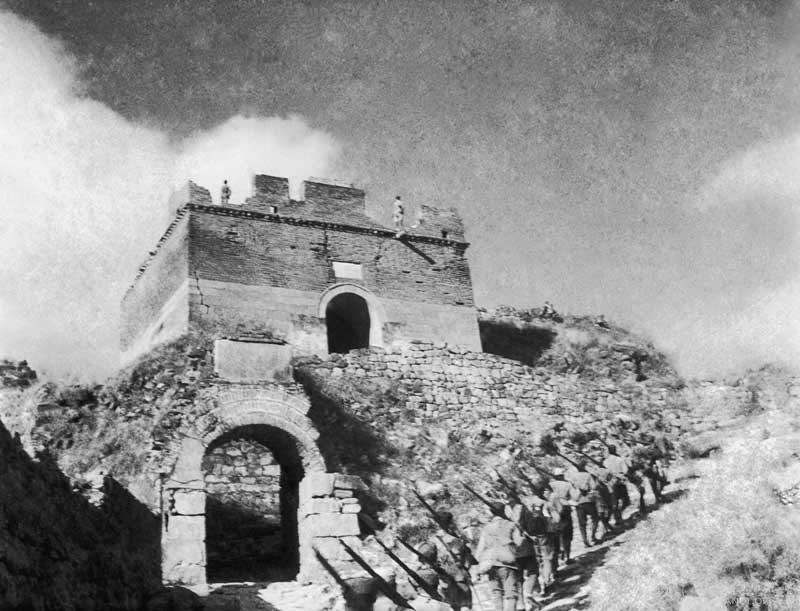

不到長城非好漢 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

插箭嶺戰(zhàn)斗 八路軍指揮所 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

塞上風(fēng)云 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

沙飛作品:八路軍戰(zhàn)斗在古長城上 1937年秋 河北淶源浮圖峪

衛(wèi)士 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

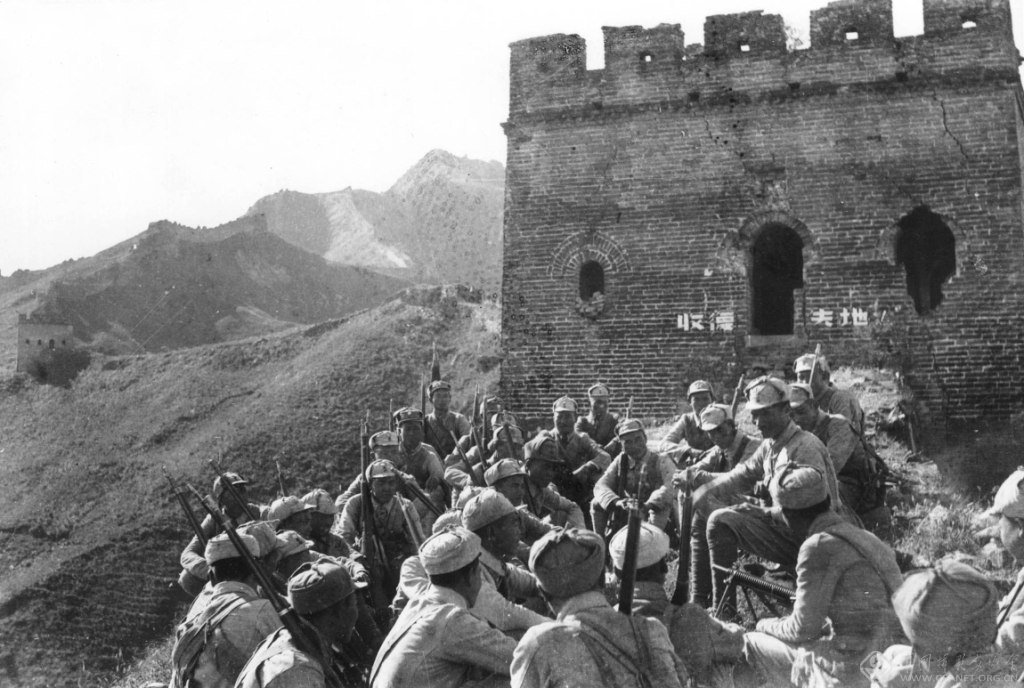

戰(zhàn)斗在古長城 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

戰(zhàn)后總結(jié)會 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

查看大圖

八路軍騎兵挺近敵后 拍攝時間:1937年10月 拍攝地點:山西靈丘牛邦口

八路軍在古長城上歡呼勝利 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

不到長城非好漢 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

插箭嶺戰(zhàn)斗 八路軍指揮所 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

塞上風(fēng)云 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

沙飛作品:八路軍戰(zhàn)斗在古長城上 1937年秋 河北淶源浮圖峪

衛(wèi)士 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源插箭嶺

戰(zhàn)斗在古長城 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

戰(zhàn)后總結(jié)會 拍攝時間:1937年秋 拍攝地點:河北淶源浮圖峪

【注】1945年8月15日����,日本宣布無條件投降����,中國經(jīng)過艱苦卓絕的8年抗戰(zhàn)��,終于取得勝利。8月15日中午��,日本天皇裕仁廣播《停戰(zhàn)詔書》���,宣布接受《波茨坦公告》所規(guī)定的各項條件���,無條件投降。9月2日�,日本政府代表正式簽署投降書。9月3日���,中國舉國歡慶����,慶?���?箲?zhàn)勝利。1999年9月18日�����,國務(wù)院修訂全國年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法��,將9月3日定為抗戰(zhàn)勝利紀(jì)念日����。

作者:司蘇實 特別鳴謝:王雁女士

如果要從沙飛的所有攝影作品中,拿出一幅最著名��、最具代表性的���,恐怕無人能夠否認(rèn)���,一定是這幅《戰(zhàn)斗在古長城》了。

這幅作品自1943年首次刊出����,歷經(jīng)抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭����、新中國成立,直至文革及以后的改革開放等各個不同的歷史時段����,70年光陰,從來沒有在公眾眼前消失過�����。無論國內(nèi)國外,立場如何�����,只要談起中國的抗戰(zhàn)��,這幅作品幾乎是必然的選擇�����。國際長城之友協(xié)會會長英國人威廉•林賽(William Lindesay)在畫冊《萬里長城百年回望》中寫到:“這些作品將藝術(shù)性與鼓動性融為一爐���,表明他的祖國抵抗日本侵略的斗爭決不會失敗����。我攜帶著沙飛的照片重訪這段長城���,深切地感受到沙飛是在通過攝影讓萬里長城永存�����。長城永存��,沙飛的長城攝影作品傳世����,沙飛這個名字也將永存�����,因為這個名字與長城血肉相連�。”

這幅作品最早發(fā)表在1943年9月出版的《晉察冀畫報》第4期,附在“晉察冀八路軍的戰(zhàn)斗勝利”一文中�,使用的標(biāo)題是“轉(zhuǎn)戰(zhàn)在喜峰口外的晉察冀八路軍”,署名是“孔望”�����。但經(jīng)專家們考證�����,拍攝地點并非位于河北唐山遷西縣的喜峰口����,而是河北淶源的浮圖峪。拍攝的時間也有多種推論��。加上專家們在現(xiàn)場考證確認(rèn):戰(zhàn)士前方并非戰(zhàn)場,這個場景只能是專門為了拍攝而組織�。這些矛盾之處,使人們對照片的真實性產(chǎn)生懷疑�����,進(jìn)而對沙飛是否合格的攝影記者��,是否在客觀地報道戰(zhàn)事產(chǎn)生懷疑�。更有人依據(jù)完美的畫面結(jié)構(gòu)和強(qiáng)烈的鼓動效果,把照片列入貶義的“宣傳”范疇�,或干脆稱沙飛為同樣具有貶義的“新華體”的始祖。廣泛的使用與重重疑點�����,使這幅照片充滿了神秘色彩���,爭議不斷���。

其實與這幅照片歸于同類的以長城為背景的作品是一個系列,包括“不到長城非好漢”��、“塞上風(fēng)云”�����、 “衛(wèi)士”、“八路軍在長城上行進(jìn)”����、“插箭嶺戰(zhàn)斗,八路軍指揮所”�����、“八路軍收復(fù)插箭嶺”(這幾幅拍攝于插箭嶺)���;“戰(zhàn)斗在古長城”(另外4幅,有的曾用“八路軍機(jī)槍陣地”作標(biāo)題)�����、“八路軍在古長城歡呼勝利”��、 “戰(zhàn)后總結(jié)會”(這幾幅拍攝于浮圖峪)����;“八路軍攻克平型關(guān)”(又名“長驅(qū)出擊”)、“八路軍騎兵挺進(jìn)敵后”(此幅拍攝于牛邦口)等(為方便參照���,標(biāo)題以王雁著《沙飛攝影全集》為準(zhǔn))����,筆者手頭存有24幅(未包括收復(fù)紫荊關(guān)一組5幅)。這批以長城為背景的照片除了幾幅標(biāo)明地點的外�����,主要拍自淶源的插箭嶺和浮圖峪長城����。雖然分別用在了不同的地方,但大多為虛題����,只在“戰(zhàn)斗在古長城”一組中,有兩幅明顯地標(biāo)注了含有錯誤地點“喜峰口”的標(biāo)題(稍后分析)���。

使用虛題����,意味著這些照片并非嚴(yán)格意義上的新聞報道�����,只是用于充實版面內(nèi)容的插圖;從攝影的角度看�����,則是攝影師希望圖片發(fā)揮自己獨特的作用�����。國際長城之友協(xié)會會長威廉•林賽給沙飛的長城照片以很高評價����,因為沙飛是長城影像史上第一個有意識利用長城的象征意義來表達(dá)攝影人思想���、感情的攝影師�����。沙飛的這組長城照片之所以影響這樣廣泛深遠(yuǎn)��,恰恰是因為這種其它任何藝術(shù)形式都無法替代的�,建立在現(xiàn)實影像基礎(chǔ)之上的照片所形成的象征意義�。

從歷史演進(jìn)角度看,更容易理解沙飛的心路歷程����。沙飛是滿懷抗戰(zhàn)激情�,幾乎是第一時間奔赴華北抗日前線的�����。沙飛在1936年12月和1937年6月���,分別在廣州和桂林的兩次個人影展的前言中����,明確地提出了“用攝影喚醒民眾投身抗戰(zhàn)”的呼吁����。七•七事變爆發(fā),沙飛在8月15日的廣西日報上以“攝影與救亡”為題����,更明確地提出了“攝影武器論”思想。8月底���,沙飛已經(jīng)抵達(dá)太原�����,從此再沒有回頭�。

但是沙飛并沒有馬上參加八路軍。因為一些特殊的原因��,沙飛在太原耽擱了一些日子����,甚至沒有趕上9月25日發(fā)生的平型關(guān)大捷,為此十分懊惱��。他加入了剛剛由李公樸創(chuàng)建的全民通訊社����,在八路軍辦事處的安排下,以全民通訊社記者的身份迅速奔赴五臺山采訪����。剛剛落腳五臺的八路軍前線總部接待了他����,并安排他采訪了剛剛從前線下來修整的115師官兵,隨后返太原發(fā)稿�����。不久太原告急,全民通訊社撤向武漢�����,沙飛沒有撤退����,而是于10月中旬再返五臺。此時八路軍總部剛剛決定��,由115師一部在聶榮臻帶領(lǐng)下�����,創(chuàng)建晉察冀邊區(qū)抗日根據(jù)地���。聶榮臻在百忙中接待了他�,安排他去楊成武的獨立團(tuán)采訪�����。此時����,楊成武獨立團(tuán)正在淶源����、靈丘�、廣靈、蔚縣��、易縣��、渾源����、陽原一帶運(yùn)動;騎兵營也奉命從山西東北部出發(fā)�,兵分三路向保定以西急行軍,邊掠城奪地擴(kuò)大戰(zhàn)果�����,邊發(fā)動群眾建立政權(quán)����。沙飛隨騎兵營前往獨立團(tuán)���,見到好的畫面就拍���,“沙原鐵騎”�、“八路軍騎兵挺進(jìn)敵后”��、“八路軍攻克平型關(guān)”等正是在這一時段完成的�����。聶榮臻明令不得讓沙飛到危險的火線去�����,因此自10月中旬至12月初聶榮臻電召沙飛回阜平領(lǐng)命這一個多月的時間內(nèi)���,沙飛一直與楊成武的指揮部在一起���。部隊連續(xù)克復(fù)靈丘、淶源��、易縣�、蔚縣、繁峙����、紫荊關(guān)等重鎮(zhèn)�,這一帶崇山峻嶺��,剛好遍布蜿蜒曲折的長城�。

不難設(shè)想,一個南方人初見雄偉壯觀的長城是什么樣的心情�。長城是中華民族抵御外族侵略的產(chǎn)物,對于沙飛這個滿懷抗戰(zhàn)激情���,又深深浸潤在攝影救國大志之中的青年人來說���,必然會煥發(fā)出強(qiáng)烈的創(chuàng)作欲望。必須注意到�����,此時的沙飛尚沒有真正投入到殘酷的軍事斗爭中���,他的身份還是全民通訊社記者����。以長城為背景��,以抗敵報國的八路軍為主體����,這樣的畫面對于一個攝影青年來說幾乎是必然的,也是最佳的選擇�����。大部分時候無須擺布���。部隊在長城間頻繁調(diào)動�����,沙飛可以隨時捕捉到理想的畫面����,例如“塞上風(fēng)云”����、“八路軍收復(fù)插箭嶺”,等等�����。也不排除請官兵配合,以更好地體現(xiàn)長城的巍峨壯觀����,“戰(zhàn)斗在古長城”、“不到長城非好漢”等正是在這樣的背景下誕生的�����。

這些作品的拍攝時間曾經(jīng)十分模糊���。因為早期晉察冀畫報社的檔案工作并不健全���,沙飛的作品沒有及時刊出,即使刊出也大多沒有明確標(biāo)注���,有時還故意錯標(biāo)����。沙飛后來培養(yǎng)的專職檔案管理員顧棣根據(jù)畫面內(nèi)容����,將在浮圖峪拍攝的部分畫面判斷為“1938年春”,依據(jù)的是1938年4月的“浮圖峪戰(zhàn)斗”,例如“戰(zhàn)斗在古長城”一組���、“八路軍在古長城歡呼勝利”��、“戰(zhàn)后總結(jié)會”、“守衛(wèi)長城”��。其它有據(jù)可依的多確定為“1937年秋”����,甚至精確到10月、11月���。但顧棣自己也越來越含糊�����,因為細(xì)心者已經(jīng)發(fā)現(xiàn)��,照片上的茅草不像春天的����,更象是秋天的��。2006年����,長城研究專家張保田與長城小站熱心者多次親臨實地考察�����,甚至在相同季節(jié)拍攝照片比對���,認(rèn)定這幾幅浮圖峪照片為1940年9月拍攝,也即百團(tuán)大戰(zhàn)淶靈戰(zhàn)役期間�。當(dāng)時楊成武指揮部就設(shè)在浮圖峪的孟良城長城上,組織了著名的“三甲村戰(zhàn)斗”��、“東團(tuán)堡戰(zhàn)斗”����,沙飛名下確實存有相關(guān)新聞?wù)掌?br />

但筆者仍有疑慮。1���、服裝較厚:照片上的戰(zhàn)士們已換冬裝���。而在明確為三甲村戰(zhàn)斗的照片中,官兵的服裝一律為夏秋裝�����;2、雜草更干�����。針對淶源的氣候���,照片拍攝的時間應(yīng)晚于9月,更象10月�����、11月�;3、服裝較新�����,戰(zhàn)士配備較完整�。國民政府給八路軍的補(bǔ)給是十分苛刻的。除了最初給115師按15000人編制配發(fā)過補(bǔ)給外��,以后越來越少����。到1940年�����,戰(zhàn)士們的服裝很難保持這樣新�。這意味著這些照片的拍攝時間應(yīng)該往前推����。更重要的,是應(yīng)通過沙飛保留下來的所有照片分析拍攝風(fēng)格的變化�。

這樣一看,事情變得明顯了�。除了“戰(zhàn)斗在古長城”這一組照片外,沙飛很少再拍這種浪漫主義風(fēng)格突出的作品�。取而代之的,是緊密結(jié)合戰(zhàn)事���、民生的現(xiàn)實主義作品����,題材徹底地寫實了��,即使仍然能夠通過完全捕捉自現(xiàn)場的畫面�,讀出攝影人的思想����、態(tài)度����,甚至觀點、評價(隨后分析)�。這是因為沙飛的身份出現(xiàn)了變化:從處處受保護(hù)、受限制的全民通訊社記者���,一個熱血青年�����,變成了八路軍的一員,而且肩負(fù)起了相當(dāng)重要的責(zé)任����,與官兵們成了真正的戰(zhàn)友,共同面對所有的痛苦與歡樂����。這個時間是1937年12月。也就是說����,這批“戰(zhàn)斗在古長城”系列作品���,應(yīng)該拍攝自同一個時段:自1937年10月中下旬起,結(jié)束于12月初���。

1937年11月7日���,晉察冀軍區(qū)在五臺縣石咀鄉(xiāng)普濟(jì)寺宣告成立,11月18日�,軍區(qū)司令部抵達(dá)河北省阜平縣城。顧棣著《中國紅色攝影史錄》大事記載:“1937年12月�����,聶榮臻電召在楊成武部隊采訪的沙飛到阜平�,批準(zhǔn)沙飛參加八路軍,任命沙飛為晉察冀軍區(qū)政治部宣傳部第一任編輯科科長兼抗敵報社副主任(政治部主任舒同兼主任)……”12月11日�,《抗敵報》在阜平縣城創(chuàng)刊。創(chuàng)刊后的大量具體事務(wù)����;晉察冀軍區(qū)和邊區(qū)的重要拍攝任務(wù);阜平至淶源100余公里���,要翻越一座大山�,騎馬單程需要兩三天時間,等等���,沙飛已經(jīng)沒有精力再返淶源了���。這種狀況一直持續(xù)到來年4月份《抗敵報》從軍區(qū)劃歸邊區(qū)政府,成為中共晉察冀省委機(jī)關(guān)報�����,鄧拓接任主任��,沙飛借機(jī)辭去副主任及編輯科長職務(wù)(邱崗接任)���,才得以專心攝影。

這期間�,沙飛同樣拍攝了大量優(yōu)秀作品:1937年12月底在阜平采訪曲陽戰(zhàn)斗勝利歸來的八路軍,1938年1月在阜平采訪晉察冀邊區(qū)軍民代表大會��;1月29日在阜平采訪到訪的美國大使館參贊卡爾遜�����。4月份沙飛從《抗敵報》解脫后:5月在洪子店前線采訪,6月在金崗庫采訪聶榮臻與白求恩�����;7月�,帶病到四分區(qū),采訪部隊生活�、婦女、兒童��;8月���,隨敵工部長厲南到滿城采訪平漢路偽警備隊反正����;9月���,與鄧拓�、邱崗一起到五臺山松巖口����,拍攝白求恩創(chuàng)辦模范醫(yī)院;10-11月�����,日寇以三萬兵力圍攻五臺山,沙飛隨組織部長王宗槐到一�、三分區(qū)采訪;12月采訪淶源前線���。1939年元旦��,沙飛在晉察冀軍區(qū)所在地平山縣蛟潭莊的大廟旁舉辦了軍區(qū)第一個大型攝影展覽�����,作品全是沙飛拍攝的��,產(chǎn)生極好效果���。2月份,晉察冀軍區(qū)攝影科正式成立����,這是八路軍中最早成立的隨軍專業(yè)攝影組織��,軍區(qū)的攝影事業(yè)從此走上組織化����、系統(tǒng)化的光輝歷程�����。5月沙飛拍攝戰(zhàn)地婦女兒童考察團(tuán)在晉察冀的活動��; 8月拍攝晉察冀抗日精神總動員大會��;9月拍攝上下細(xì)腰澗戰(zhàn)斗�,359旅旅長王震對日俘進(jìn)行反戰(zhàn)教育����;9月底在靈壽拍攝陳莊戰(zhàn)斗, 隨后在陳莊拍攝抗大二分校同學(xué)歡迎總校學(xué)員從延安抵達(dá)抗日前線的活動……

在這些實踐中�����,我們可以明顯地看到沙飛的體裁與風(fēng)格都出現(xiàn)巨大變化��,例如《河北阜平一區(qū)參軍大會標(biāo)語“好男兒武裝上前線”》����,沙飛已經(jīng)不再介意所謂“構(gòu)圖”是否得當(dāng),他要強(qiáng)調(diào)樹上的標(biāo)語,把好男兒要上前線時��,村中女子矛盾的內(nèi)心世界揭示出來��;例如《河北阜平東土嶺村青年參軍大會》����,參軍男兒的自豪感與村中兄弟的欽佩感交相輝映,照片的耐讀性和感染力大幅度增強(qiáng)���;再如同在那次活動中拍攝的《給參軍青年家屬發(fā)饅頭》�,參軍的場面與發(fā)饅頭的褒獎形式���,讓我們得以銘心刻骨地理解八路軍和老百姓在那樣艱難的時刻�,是如何互相鼓勵互相支持投入抗戰(zhàn)的���,等等�����。沙飛讓照片真正變成了一種遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過槍炮的斗爭武器�。

沙飛的拍攝風(fēng)格迅速變化���,還源自于他數(shù)年來對攝影題材�、體裁的摸索��。由于中國人的思維方式與西方人不同�,西方人希望攝影術(shù)更客觀地記載社會現(xiàn)實,而中國人在傳統(tǒng)哲學(xué)理念的影響下���,總希望攝影術(shù)也能象其它藝術(shù)形式一樣“詩言志”���、“文以載道”。沙飛早期也象同時期的中國攝影家一樣嘗試拍攝風(fēng)花雪月(借鑒繪畫效果��,產(chǎn)生意境����,進(jìn)而抒發(fā)情感志向),但很快轉(zhuǎn)向社會現(xiàn)實�����。日本人早就覬覦全中國����,民眾還在社會動蕩、軍閥混戰(zhàn)中苦苦掙扎,沙飛要用攝影的紀(jì)實功能喚醒民眾��,團(tuán)結(jié)起來�,共同抵抗。1936年11月�����,沙飛因拍攝魯迅與青年木刻家的題材�����,及魯迅去世的新聞報道一舉成名�����。他借勢將幾年來拍攝的民生題材組成“南澳島——日人南進(jìn)的一個目標(biāo)”���、“敵人垂涎下的南澳島”專題在許多刊物上發(fā)表�����,進(jìn)一步奠定了他的社會紀(jì)實取向��。以后的事實證明�,沙飛在廣西日報上明確宣示的“攝影武器論”思想并非心血來潮,這幾組專題雖然與西方同行一樣屬于新聞報道��、社會紀(jì)實體裁�����,但已經(jīng)明確而深刻地寄寓了攝影者的思想觀點����。這樣看就不難理解�����,沙飛初到晉察冀時拍攝的“戰(zhàn)斗在古長城”系列�,雖然流露出較多的浪漫主義特征,但骨子里的現(xiàn)實主義主題是非常明確的����。這種浪漫主義特征的出現(xiàn),不過是因為激情滿懷����,但尚未真正深入到殘酷的現(xiàn)實之中罷了。但戰(zhàn)爭時代的特殊需求��,包括后世談及戰(zhàn)爭年代,這樣的作品剛好更到位地體現(xiàn)出良好的鼓動效果����,以及時代色彩,和當(dāng)時主人公的精神狀態(tài)�����。也因此決定了人們無論在戰(zhàn)時還是和平年代����,都更愿意引用這樣的作品。美國學(xué)者何永思在分析《晉察冀畫報》刊發(fā)沙飛《八路軍戰(zhàn)斗在古長城》等作品時講到她的觀點:“這是沙飛拍的1937年的照片�����,發(fā)表照片是在1942年��,這說明照片的價值不是它的新聞性��,而是它的象征意義����,這是最重要的。說明白一點�����,晉察冀畫報不是新聞畫報,它的價值在于它的宣傳功能�,還有象征意義。”貶義的“宣傳”是冷戰(zhàn)的產(chǎn)物�����,西方人比中國人更清楚傳播學(xué)的基本目標(biāo)���。“新華體”的鼻祖也未必恰當(dāng),日本陸軍情報總部早在昭和13年(1938年)創(chuàng)刊的戰(zhàn)時畫報《寫真周報》上就在大量使用宣傳性照片�����,德國法西斯����、美國人無不如此。筆者把這類照片定位為“戰(zhàn)時宣傳體”�����,必要時誰都在用����,只不過離開“戰(zhàn)時”以后應(yīng)及時擯棄為好���。

一旦真正融入生動鮮活的戰(zhàn)爭環(huán)境,沙飛迅速地理解了攝影術(shù)中��,這種完全可以建立在現(xiàn)實影像基礎(chǔ)之上的理性表達(dá)潛能����。發(fā)現(xiàn)這種方式遠(yuǎn)比單純記錄,或僅靠營造意境來體現(xiàn)攝影術(shù)魅力的方法�,與西方同行及國內(nèi)同行相比更勝一籌,可以使攝影術(shù)的表達(dá)更加深刻內(nèi)在�����,更有說服力����。筆者發(fā)現(xiàn),后人在改革開放之后的成功嘗試與當(dāng)年的沙飛如出一轍�,只不過因為歷史的原因,兩者之間沒有直接的傳承關(guān)系�����,這是中華民族千百年來的美學(xué)理念在發(fā)揮作用。沙飛在那時已經(jīng)成功地實現(xiàn)了這一點�,并且清楚地意識到其中的獨特價值,拍攝風(fēng)格迅速發(fā)生本質(zhì)性變化并且不再留戀以往的嘗試����,再自然不過了。

在沙飛以長城為背景的作品中��,僅有幾例故意錯寫了內(nèi)容����。一幅是上面已經(jīng)說過的“轉(zhuǎn)戰(zhàn)在喜峰口外的晉察冀八路軍”,沙飛在匯總抗戰(zhàn)成就時把它歸入冀東���, 顯然是為了彌補(bǔ)冀東戰(zhàn)事題材中沒有體現(xiàn)“長城象征意義”的照片的缺憾;另一幅是“八路軍機(jī)槍陣地”�,說明全文為“1942年,端陽節(jié)戰(zhàn)斗中���,子弟兵在喜峰口附近向敵人陣地掃射”�����,刊發(fā)在1943年5月出版的《晉察冀畫報》第三期�����,所屬文章標(biāo)題為“突破偽滿國防線 轉(zhuǎn)戰(zhàn)古長城內(nèi)外 冀東區(qū)子弟兵”�。這期的攝影作品沒有單獨署名,但為冀東抗戰(zhàn)專集��,也是雷燁的紀(jì)念特輯���,顯然��,這幅作品是沙飛送給雷燁�����,同樣為了幫助雷燁補(bǔ)上沒有長城照片的疏漏�。在這一期目錄頁后的第一頁�,沙飛還專門選擇了一幅拍攝得非常好的長城老照片(八達(dá)嶺長城),配以一篇“冀東是我們的”短文����,更突顯了沙飛對長城象征意義的重視。在那個攝影師極端缺乏的時代�����,這樣做是可以理解的。反倒沙飛如此重視長城在影像中的象征作用���,更值得后來的攝影人認(rèn)真思考�。

全面地看�,沙飛并非人們想象的那樣喜歡擺布、弄虛作假�����。筆者通過王雁著《沙飛攝影全集》1221 幅作品歸類統(tǒng)計�,藝術(shù)創(chuàng)作類、工作記錄性情景再現(xiàn)類�����,加上百余幅靜態(tài)肖像和留影照片�,還有其他有可能不是現(xiàn)場抓拍的作品只占7% 強(qiáng)�,而未加任何調(diào)動的純粹“抓拍”作品達(dá)1066 幅,占總數(shù)的92.3%��。晉察冀攝影團(tuán)隊其他成員的作品中不是抓拍的作品占比例更小�����。形成這種印象,可能是因為人們對“戰(zhàn)斗在古長城”印象過于深刻���,卻極少通閱沙飛的全部作品罷了��。

這一課是應(yīng)該補(bǔ)一補(bǔ)的�。不僅在于正確看待沙飛在極短的時間內(nèi)�����,從新聞報道��、社會紀(jì)實���、藝術(shù)寄寓���、直接參與現(xiàn)實斗爭、推動社會進(jìn)步等幾個方面取得的豐碩成果�;更在于正確認(rèn)識沙飛從30年代開始的這些成功探索,與改革開放后中國攝影領(lǐng)域取得的成就前后呼應(yīng)�,形成一種殊途同歸、自成體系的民族特色��。正是這種殊途同歸卻渾然一體的攝影風(fēng)格告訴世人,建立在濃厚民族文化傳統(tǒng)之上的中國攝影�,無論從發(fā)展歷程,還是表達(dá)能力上看���,都是不遜于世界同行的���。

來源:沙飛攝影網(wǎng)

來源:沙飛攝影網(wǎng)

責(zé)編:小A

責(zé)編:小A

2014-08-15

2014-08-15