拳拳影心——看趙羨藻先生攝影

鮑昆

在海外的華人攝影圈中,趙羨藻先生是個知名的人物。他對黑白攝影頗有研究,一直探索黑白攝影的語言表達。他精通后期黑白照片暗房的制作,對黑白銀鹽各種表現特性有著精到的理解和控制。他也在前期拍攝上把握黑白膠片的特性,尋找有利于對應黑白膠片表達的拍攝對象。他善于用黑白影調營造各種視覺意象,塊面、線性、高光、暗部,都控制得層次豐富,讓像素影調成為可以言說的語句。比如他用黑白攝影拍攝的黃山,就顯得功力深厚。他拍黃山很早,在時間上和數量上都很有規(guī)模。他的黃山黑白攝影,著眼于云霧表現,頗有北宋山水畫的韻味,端正深遠。他用中焦距鏡頭營造了單純,讓黃山的峰巒在云蒸霞蔚中如幻如煙。他的“黃山”,頗有北宋著名山水畫家王詵的水墨作品《煙江疊嶂圖》的氣韻。上海博物館館藏的王詵《煙江疊嶂圖》,堪稱中國古代繪畫中的瑰寶,宋代文豪蘇東坡在朋友王定國處看了他收藏的這幅畫后,寫了《書王定國所藏煙江疊嶂圖》一文,其中有“山耶、云耶遠莫知,煙空云散山依然”的描寫。蘇軾對王詵《煙江疊嶂圖》的評論用在趙羨藻先生的黃山攝影上,似也恰到好處。

趙羨藻先生對黃山題材的喜愛和執(zhí)著,和他內心對于自己文化身份的認同有關。趙羨藻先生是廣東臺山人,年少在廣州培正中學讀書時,隨廣東老攝影家伍千里先生和何崇柏接觸攝影,參加培正中學的紅藍攝影社活動。那時的粵港兩地攝影文化非常發(fā)達,趙羨藻在名師的熏陶下對攝影的喜愛可謂狂熱。后來他在未及弱冠之年時去國,遠赴北美謀求生活。在異域艱苦生存的漫長時光中,他并未放棄對攝影的追求,在稍有條件之后即進行攝影創(chuàng)作,并以攝影來維系和華夏之族的溝通聯(lián)系。他與很多華人攝影家常年保持聯(lián)系,也積極參加國際上的攝影交流活動,并且還得過很多獎項,在圈內獲得影響和尊重。他自己也是盡可能多地利用探親和各種機會返回大陸來攝影。他多年拍攝黃山,實際上是他通過攝影黃山這個華夏文化的典型符號與自己深置于內心的文化情愫進行對話。他把自己對中國文化的認同,通過那些文化山水的形象,溫情地娓娓道來,讓讀者和觀眾能夠很順利地與他一起走進一種深沉的情懷。所以,閱讀他的攝影影像,是不能沒有這個維度視角的考量的。

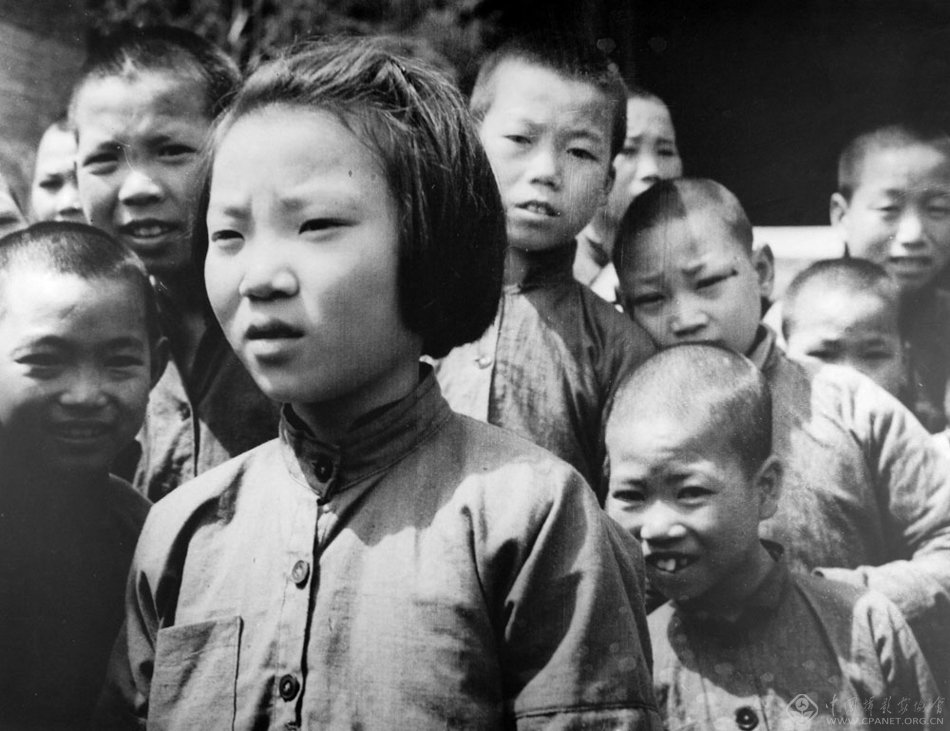

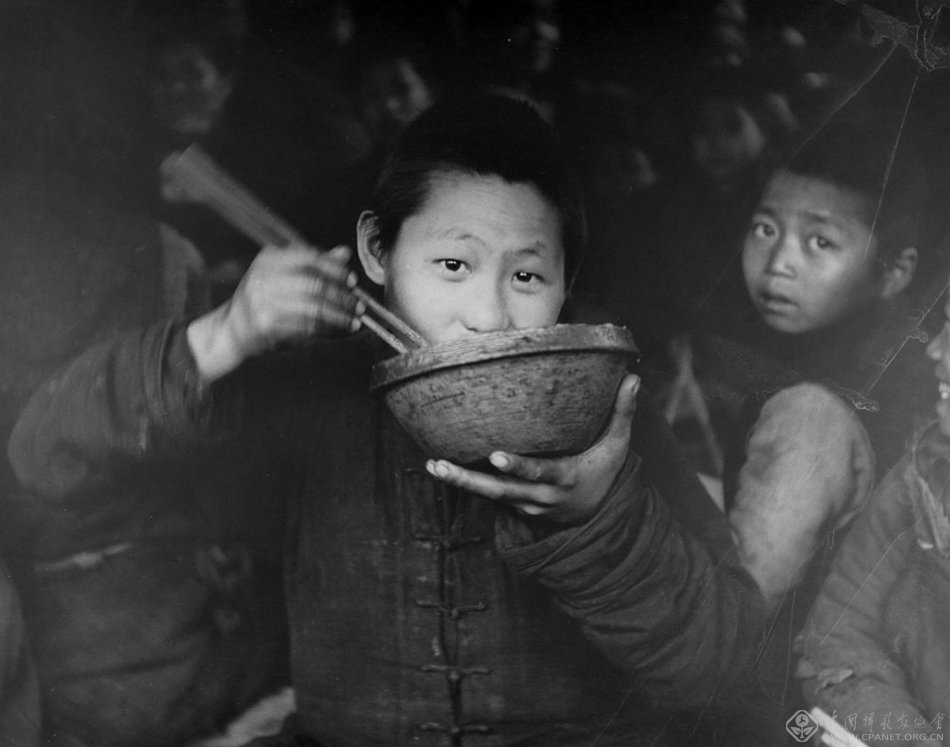

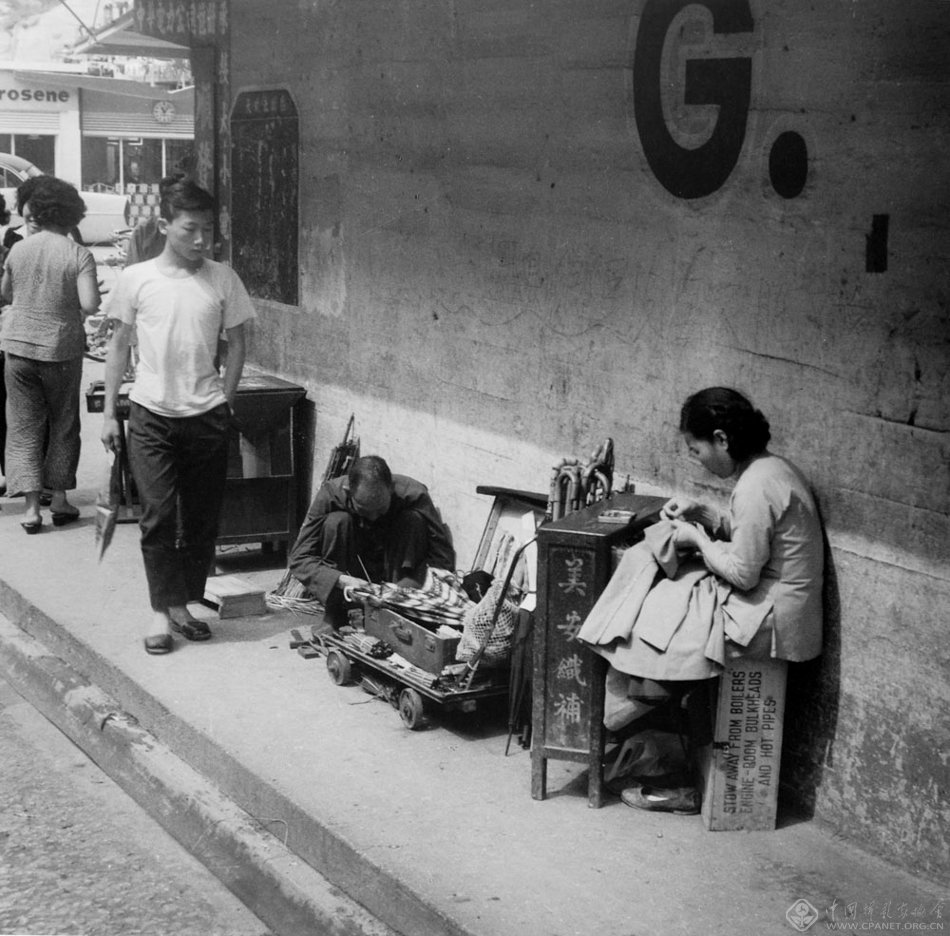

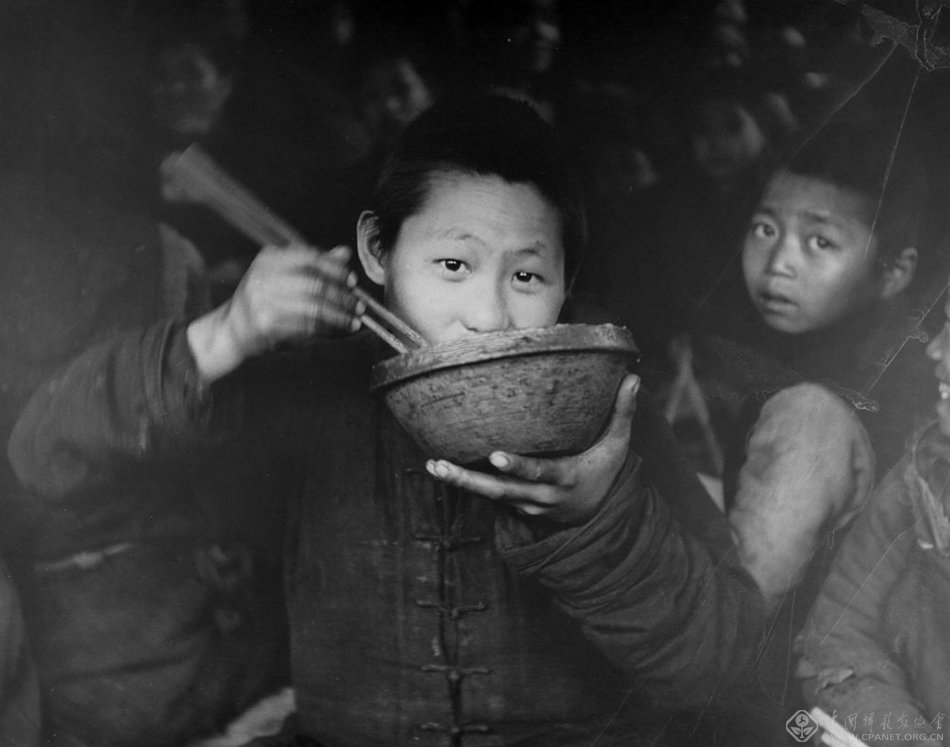

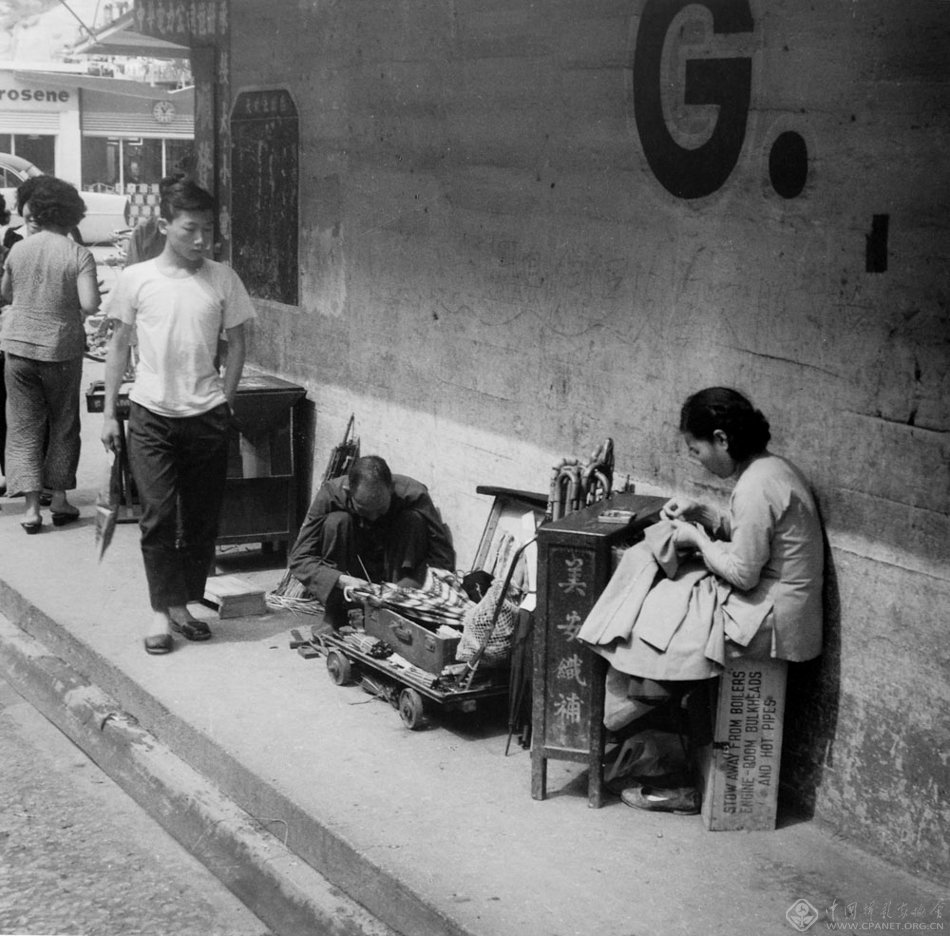

趙羨藻的攝影雖然有許多令人矚目的成就,但是在他諸多的攝影實踐中,上世紀五、六十年代對香港的攝影則顯得尤其珍貴。1951年,趙羨藻像許多廣東人一樣,為了生計決心遠赴海外謀求發(fā)展。那時,新中國和西方世界基本處于隔絕狀態(tài),許多有關去歐美發(fā)達國家的領事簽證與搭乘機船事宜都需在香港辦理和過境。趙羨藻在申領簽證和過境滯留香港的時候,拍攝了許多當時香港社會生活的影像。他在自述中說道:“因為我要來美國,覺得美國是很遙遠的一個世界,不知此生能否歸來,親友們帶引我到處拍照留念。沙田是香港的攝影天堂,我到過那里不知多少次,我也拍過香港貧苦大眾的照片,有些是相識的親友們,那時港人一般都是貧窮的”。趙羨藻這種還未離鄉(xiāng)就預設的“鄉(xiāng)愁”,顯然是準備作為以后在漂泊海外之時的慰藉。但他沒有想到,他這一內心私密的愿想,無意中為香港歷史的記憶填補了一段珍貴的視覺文本。他那時拍攝的香港,主要是在九龍地區(qū),那也是香港貧窮市民比較集中的地區(qū),更能反映多數港人生活狀態(tài)的地區(qū)。在他的鏡頭中,我們很少看到富人,多是普通忙碌的勞動者,是那些工人、漁民、小販和婦女兒童們。他們在背景簡陋的街道上,貧窮卻質樸,艱苦卻樂觀。那時正是戰(zhàn)后香港經濟文化開始全面復蘇的重要時刻,趙羨藻恰好將他們定格在鏡頭中。更為難得的是,那一時期的香港攝影還未真正地全面起步,沒有人用攝影來觀照紀錄自己的生活。在那之后很長的一段時間,香港的攝影人耽迷于藝術性的沙龍攝影,追逐光影,卻沒有利用攝影記錄香港歷史的現代自覺意識。因此,我們現在鮮少見到那時的香港社會歷史的影像。這是一件十分遺憾的事情。也因此,趙羨藻先生的這批影像,對我們來說是彌足珍貴的視覺文獻,在很大程度上具有歷史的唯一性。我們今天品讀趙羨藻先生拍攝的這批五、六十年代的香港影像,可以一窺今日繁華錦繡的香港曾經的滄桑。

趙羨藻先生還是一位資深的攝影作品收藏家。他長期關注和收藏國際上一些著名的攝影家作品。甚至,他在對攝影史上公認的最優(yōu)秀的人物肖像攝影家卡什的作品收藏中,居然和這位真正大師級的人物成為莫逆。

現在,趙羨藻先生的攝影作品和他捐贈的卡什等國際大師的作品被中國美術館收藏了。這是一件于中國攝影史和中國社會現代史來說都是值得慶幸的事情。而且,我們也可以通過這批珍貴的攝影作品,感受到一位去國多半個世紀的海外游子他從未遺失過的華夏之心。

2016.4.18

首頁

首頁 來源:中國攝影家協(xié)會網

來源:中國攝影家協(xié)會網 責編:頓河哥薩克

責編:頓河哥薩克 2016-06-13

2016-06-13

京公網安備11010102000847號

京公網安備11010102000847號 掃碼關注微信公眾號

掃碼關注微信公眾號 掃碼關注官方微博

掃碼關注官方微博 各團體會員微信公眾號集成平臺

各團體會員微信公眾號集成平臺